今回は寺社の基礎知識として、神社本殿の屋根の造りについて。

前回は、寺社建築の様式を屋根で分類する方法について大まかに述べました。

当記事では、神社本殿の屋根の様式(造り)について分類し、特徴と見分けかたを解説いたします。

神社本殿とは

寺社建築は、寺院建築と神社建築の2つに大別できます。

そして、神社建築のジャンルのひとつとして、神社本殿というものがあります。

(塀に囲われた神社本殿*1 )

神社本殿(以下、本殿と呼ぶ)とは、神社の祭神を祀った社殿です。

本殿は神社の中枢といえる社殿で、たいていは境内の最奥部に鎮座しています。神社によっては、塀や屋根で厳重に保護され、一般の参拝者には見えないようにされているものもあります。

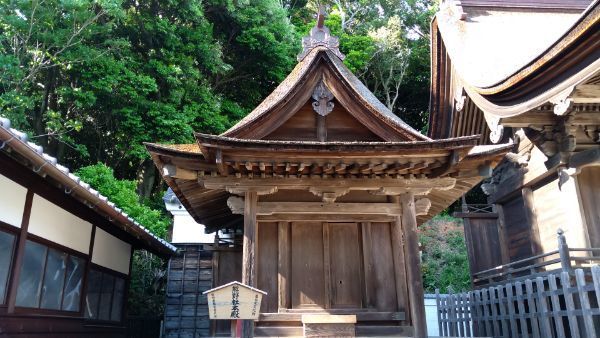

(寺院の一画にならぶ境内社*2 )

また、境内の隅に小規模な本殿(祠とも呼ばれる)が置かれていることがあります。これは境内社といい、これも神社本殿の一種です。

神社の境内社は摂社または末社とも呼ばれ、寺院の境内社は鎮守社とも呼ばれます。

神社本殿の「造り」の分類

前回の屋根の分類の記事では、寺社建築の屋根には4種類の様式があると述べました。4種類の様式とは、切妻、寄棟、宝形、入母屋のことです。

ただし、これら4様式のうち、寄棟と宝形の採用例はほぼすべてが寺院で、神社本殿に寄棟や宝形が採用された例はきわめて少ない*3です。本殿の屋根の様式として採用されるのは切妻と入母屋だけで、例外はごくわずかです。

本殿の様式(造り)は、以下の3系統に分類できます。

- 切妻(平入)

- 切妻(妻入)

- 入母屋

つまり、「切妻か入母屋か」「平入か妻入か」の2点さえ判別できれば、様式を大まかに見分けることができます。平入と妻入についての説明は、屋根の分類の記事で既出のためここでは省略いたします。

そして、切妻の本殿にはさまざまな様式があり、その多くに「○○造」(-つくり)といった名称がつけられ細分化されています。

切妻(平入)の系統の本殿

「平入の切妻」の本殿は、流造、両流造、神明造、切妻造の4種が主流です。

とくに流造は数が多く、目にする機会が多いです。

流造(ながれづくり)

(標準的な流造の本殿*4 )

流造は、正面の屋根を長く伸ばして庇にした様式です。屋根は曲線的な形状で、側面から見ると「へ」の字のシルエットになります。

本殿としてもっともありふれた様式。地域によっては、ほかの様式がほとんど見られないところもあります。私の体感になりますが、神社本殿の7~8割が流造です。

成立した年代は不明。最古の本殿である宇治上神社本殿(宇治市、平安時代)は流造で、遅くとも平安時代には成立していたと考えられます。

(五間社流造に千鳥破風を3つ付加した例*5 )

流造は非常に数が多いため、さまざまなバリエーションが存在します。基本形は一間社流造(正面1間)と三間社流造(正面3間)ですが、正面の間口を3間より多くしたものもあり、最大で十一間社流造まであります。

また、屋根に千鳥破風や軒唐破風をつけて、形状を複雑化させた例も多いです。千鳥破風と唐破風については当該記事で解説いたします。

両流造(りょうながれづくり)

(厳島神社本殿、広島県廿日市市、室町後期 ※画像はWikipediaより引用)

両流造は流造の発展形で、正面だけでなく背面の軒先も伸ばし、2面(前と後)に庇を設けた様式です。

例は少ないですが、気多大社本殿(石川県羽咋市)や松尾大社本殿(京都市)などがあります。

神明造(しんめいづくり)

(仁科神明宮本殿(写真左)、長野県大町市、江戸初期)

(麻績神明宮 假殿(写真右)、長野県麻績村、江戸中期)

神明造は、庇のついていない直線的な屋根が特徴です。全体的に素朴な外観をしており、彫刻のような装飾はありません。弥生時代の高床倉庫から発展したという説があり、住吉造や大社造とともに、今日の神社建築の原型とされます。

(破風板から突き出る4本組の棒が鞭掛。大棟にはV字状の千木が出て、紡錘形の鰹木が6本乗っている。)

独特な意匠として、棟持柱(室外で棟を支える柱)や、破風の拝みについた鞭掛(むちかけ)があります。また、大棟に千木と鰹木が設けられるのも特徴ですが、これは神明造以外の造りでも採用されます。

最古の現存例は仁科神明宮本殿。伊勢神宮の本殿も神明造ですが、こちらは定期的に造替(再建)しているため、古いものではありません。 現在ある神明造のほとんどは明治以降のもので、国宝や重要文化財に指定されているものは数件しかありません。

切妻造

(高向神社本殿、大阪府河内長野市、江戸初期)

切妻、平入の本殿のうち、流造にも神明造にも該当しないものは切妻造になります。数はあまり多くありません。

流造と似ていますが、母屋の部分の屋根が前後対象になっている点が異なります。

切妻(妻入)の系統の本殿

「妻入の切妻」の本殿は、春日造、隅木入り春日造、住吉造と大鳥造、大社造といった造りが主流です。

この中で全国的に分布しているのは隅木入り春日造だけです。ほかの造りは分布が一部地域にかたよっていたり、現存例が数件しかなかったりします。

春日造(かすがづくり)

(標準的な春日造の本殿が2棟並んだ例*6 )

春日造は、切妻、妻入の屋根の正面に庇をつけた様式です。 妻入の本殿の代表形で、流造に次いでメジャーな様式です。しかし春日造には後述の「隅木入り春日造」という派生形があり、隅木入りでない純粋な春日造は少数派です。純粋な春日造は、奈良県の周辺で多く見られます。

最古の春日造は円城寺春日堂・白山堂(奈良市)。春日大社の創建と同じ時期(奈良時代)に成立したとされます*7。

隅木入り春日造(すみきいり かすがづくり)

(人麿神社本殿、奈良県橿原市、室町前期)

(左:春日造、右:隅木入り春日造、青矢印の部材が隅木)

概観は春日造とよく似ていますが、軒裏の構造が異なります。母屋から軒先へ斜めに延びる隅木という部材が使われ、入母屋のような軒まわりになっているのが特徴。

妻入の本殿としては、もっともありふれた様式。全国で普遍的に見られます。

当記事では春日造の派生形として扱っていますが、別の様式として区別すべきだという説もあります。また、春日造との区別のため「熊野造」と呼ぶこともありますが、後述の入母屋(妻入)と混同されることが多々あり、あまり浸透していません。

最古の現存例は宇太水分神社本殿(奈良県宇陀市、鎌倉時代)。春日造との関連性や分布など、未解明の要素が少なくありません。

住吉造(すみよしづくり)/大鳥造(おおとりづくり)

(住吉大社 第二本宮本殿、大阪市、江戸後期)

住吉造と大鳥造は庇がなく、屋根は直線的な形状をしています。

とくに住吉造は正面に対して奥行きが大きく、縦長の平面が特徴です。

神明造や大社造とともに、神社建築の原型といわれます。

現存例は少なく、住吉造は住吉大社本殿を除くと数件ほどしか例がありません。大鳥造は大鳥大社本殿(大阪府堺市)がありますが、文化財指定されている例はありません。

大社造(たいしゃづくり)

(須佐神社本殿、島根県出雲市、江戸後期 ※画像はWikipediaより引用)

大社造は、妻入の屋根の正面の軒下に庇をつけた様式です。庇は左か右に寄った位置にあり、非対称の外観が特徴です。また、母屋は正方形に近い平面をしています。

神明造や住吉造とともに、神社建築の原型とされる古い様式です。

例は少なく、ほとんどが山陰地方に集中しています。最古の現存例は神魂神社本殿(松江市、室町時代)。

入母屋の系統の本殿

入母屋の本殿は、入母屋(平入)と入母屋(妻入)の2種類があります。平入が主流で、妻入のものはほとんど例がありません。

入母屋(平入)

(大笹原神社本殿、滋賀県野洲市、室町前期)

入母屋はもともと寺院建築の様式でしたが、鎌倉時代以降は本殿での採用例も多く、流造や春日造とならんでメジャーな様式となっています。

最古の現存例は御上神社本殿(滋賀県野洲市、鎌倉時代)。入母屋の本殿は、平安後期から鎌倉初期にかけて成立したと考えられます。

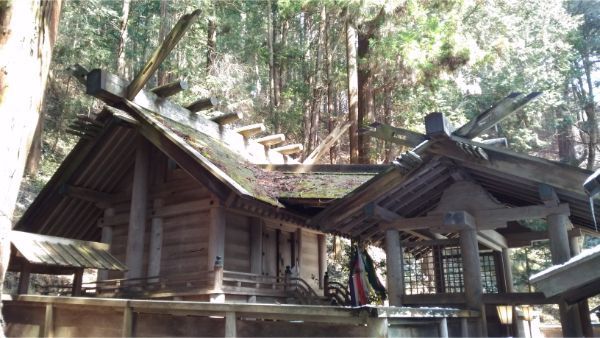

入母屋(妻入)

(幡頭神社境内社 熊野社本殿、愛知県西尾市、安土桃山時代)

数は少ないですが、妻入の入母屋の本殿も存在します。

正面側は前述の春日造(隅木入り春日造)と似ていますが、軒まわりを見れば簡単に判別できます。春日造は背面に軒がなく切妻になっているのに対し、入母屋(妻入)は背面にも軒がまわされているのが特徴です。

以上が、神社本殿の様式(造り)の主要な例になります。

後編(以下のリンク)では、特殊な様式の本殿や、権現造のような連棟式の社殿を解説していきます。