今回も山梨県山梨市の大井俣窪八幡神社について。

「その1」では鳥居、神門、比咩三神、鐘楼について述べました。

当記事では摂社・末社の高良神社、武内大神、若宮八幡神社について述べます。

高良神社本殿

境内上段の区画の左手前(南側)には、末社の高良神社(こうら-)が鎮座しています。

一間社隅木入り春日造、檜皮葺。

1500年(明応九年)再建*1「窪八幡神社末社高良神社本殿」として国重文。

祭神は高良明神。

当社では唯一の春日造本殿。妻入のため、正対すると屋根が山型に見えます。

正面の破風には木連格子が張られ、拝みには猪目懸魚が下がっています。

母屋柱(写真右下)の上からは、隅木という部材が斜め方向に伸び、軒裏の直交部をさばいています。

このように隅木が入った春日造のことを、隅木入り春日造といいます。甲信地方にある春日造は、ほとんどが隅木入りです*2。

また、通常よりも内に寄った位置に縋破風を設け、中央部だけ軒先を伸ばして向拝にしているのも風変わりです。

(左:窪八幡神社末社高良神社本殿、右:熊野神社第一本殿(甲州市) )

甲良神社本殿と、通常の隅木入り春日造の向拝の軒まわりの比較。

通常の隅木入り春日造の場合、縋破風は隅木の先端あたりに取り付き、向拝は母屋の幅いっぱいに設けます。

細部の解説に戻ります。

向拝柱は大面取り角柱。面取りの幅が非常に大きいです。柱の側面には木鼻。

柱上は連三斗。木鼻の上の斗で連三斗を受けています。

虹梁中備えはありません

正面には角材の階段が7段。昇高欄の親柱は擬宝珠付き。

階段の下には浜床。

左側面。

母屋の頭貫には木鼻がつき、その少し下から繋ぎ虹梁(母屋柱と向拝柱をつなぐ梁)が出ています。

母屋の柱上の組物は、正面側は出三斗が使われています。

背面。

正面は入母屋に似た軒まわりでしたが、こちらは完全な切妻です。

妻飾りは豕扠首。破風板には猪目懸魚が3つ下がっています。

背面側の柱上は連三斗。木鼻の上に皿斗を乗せて持ち送りしています。

武内大神本殿

高良社の後方には末社・武内大神(たけのうちおおかみ)。右端に見切れているのは窪八幡神社本殿です。

一間社流造、檜皮葺。

高良神社と同様に1500年(明応九年)再建の再建*3。「窪八幡神社末社武内大神本殿」として国重文。

祭神は武内宿禰(たけのうちの すくね)。

他の本殿は紅白で塗装されているのに対し、高良神社とこの武内大神の2棟は両者とも無塗装の素木で、各所の意匠にも関連性がうかがえます。

向拝柱は大面取り角柱。組物は連三斗。木鼻の上に皿斗が乗って連三斗を受けています。

正面には木階が9段。段数が多くて傾斜が急なのが特徴的。

昇高欄の手前にある擬宝珠付きの親柱も、高良神社とまったく同じデザイン。

母屋柱と向拝柱をつなぐ梁は、母屋の頭貫の高さから出ています。ここは高良社と異なる点。

柱上では連三斗が桁を受けていて、側面に突き出た木鼻の上に斗が乗って連三斗を支えています。ここは高良社の背面とよく似ています。

妻飾りは豕扠首。

破風板の懸魚は、拝みは猪目懸魚、桁隠しは蕪懸魚。

縁側は背面にはまわされておらず、脇障子もないので途中で床が途切れたような状態。欄干は跳高欄。

母屋柱は床下も円柱に成形されています。

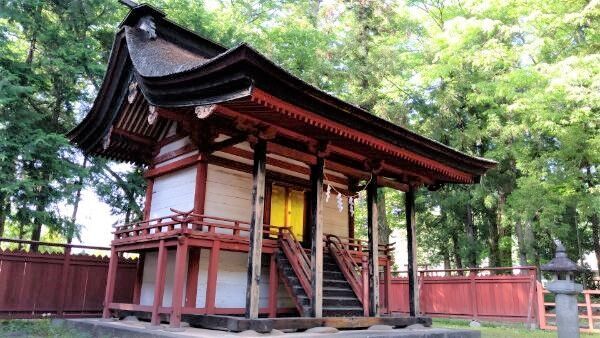

若宮八幡神社拝殿

境内上段の右側(北東)、鐘楼(その1にて前述)の近くには摂社の若宮八幡神社(わかみやはちまん-)があります。

若宮八幡神社はこれまでの末社よりも格上のようで、本殿の前に拝殿が鎮座しています。

若宮八幡神社拝殿は、桁行4間・梁間3間、入母屋、檜皮葺。

1536年(天文五年)造営。「窪八幡神社摂社若宮八幡神社拝殿」として国重文。

軒裏は一重のまばら垂木。

吹き放ちですが、右側の1間だけ壁でふさがれています。壁板は、神社建築にしては珍しく縦方向に張られています。

左に見えるのは窪八幡神社拝殿で、軒先が接触してしまっています。

若宮八幡神社本殿

拝殿の奥には若宮八幡神社本殿が鎮座しています。

桁行3間・梁間1間、三間社流造、向拝3間、檜皮葺。

造営年不明。案内板(山梨市)によると“建立年代は神社本記によると応永七年(1400)と記されていますが、建築様式から15世紀後期とみられています”とのこと。

「窪八幡神社摂社若宮八幡神社本殿」として国重文。

向拝は3間。

向拝柱は大面取り角柱。

柱上の組物は連三斗。柱の側面から斗栱が出て、連三斗を持ち送りしています。

組物と軒桁のあいだに実肘木や通肘木はなく、組物が軒桁を直接受けています。

この部分は前述の高良社や武内大神と構造的に似ていますが、こちらは木鼻ではなく肘木が使われています。

向拝柱は黒く塗られていますが、日光が直射する場所は塗装がはげてしまっています。

正面には、中央部のみ階段が7段あります。昇高欄の親柱は高良社や武内大神と同じデザインで、こちらは赤く彩色されています。

社殿の基部は井桁に組んだ土台が敷かれ、その上に向拝柱や母屋柱が立っています。

母屋の正面は3間あり、中央の1間には金色の板戸が立てつけられています。

母屋柱と向拝柱をつなぐ梁は、頭貫と木鼻の少し下から出ています。

柱上の組物は平三斗と連三斗で赤く塗装されています。連三斗は武内大神と類似した構造。

妻飾りは豕扠首。

黒い破風板には、猪目懸魚が3つ下がっています。

武内大神と同様、背面は縁側も脇障子もありません。欄干は跳高欄。

母屋柱は床下も円柱に成形されています。

反対側から見た屋根。流造なので左から見ると破風板が「へ」の字。

強くカーブした破風板の上では、屋根が折れ曲がった箕甲(みのこう)が見えます。檜皮の形成する三次元的な曲面が、背景の社叢の緑に映えます。

高良神社、武内大神、若宮八幡神社については以上。