今回は神奈川県逗子市の海宝院(かいほういん)について。

海宝院は市西部の住宅地に鎮座する曹洞宗の寺院です。山号は長谷山、寺号は不明。

創建は1590年(天正十八年)。徳川家康の命で三浦半島の代官に任じられた長谷川長綱によって、横須賀に良長寺という寺院が開かれました。これが当寺の前身です。その後、開山の之源臨乎によって、慶長年間(1596-1615)に現在地へ移転され、現在の院号に改められました。1790年には火災に遭ったようですが、山門は焼失をまぬがれています。

現在の境内伽藍の主要部は、近現代の再建と思われます。山門については江戸初期のものと考えられ、市の文化財となっています。また、鐘楼に吊るされた銅鐘は1403年の銘があり、県の文化財です。

現地情報

| 所在地 | 〒249-0004神奈川県逗子市沼間2-12-15(地図) |

| アクセス | 東逗子駅から徒歩3分 逗子ICから車で5分 |

| 駐車場 | 20台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

山門

海宝院の境内は南向き。入口は住宅地の生活道路に面しています。

境内入口の山門は、四脚門、切妻、茅葺。

慶長年間(1596-1615)の造営と考えられます。市指定文化財。

右手前の控柱。

柱はいずれも円柱で、上端が絞られた粽です。頭貫には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出三斗。

右側面(東面)。

中央の主柱と、前後の控柱は、貫でつながれています。

主柱の前後には海老虹梁がわたされ、控柱の組物の上に降りています。

主柱も粽で、側面には頭貫木鼻と台輪木鼻があります。

破風板の拝みは梅鉢懸魚。

正面の貫の上の中備えは平三斗。通肘木を介して軒桁を受けています。

軒裏は二軒繁垂木。

扁額は「■子林」(■部判読できず)。

背面。

門扉は板戸が使われています。

大棟の部分には瓦が被せられています。

鐘楼

参道右手には鐘楼があります。

入母屋、桟瓦葺。

内部に吊るされた銅鐘は1403年(応永十年)の銘があり、県指定文化財です。

銘文によると、もとは町田市の小野神社の梵鐘として作られたものとのこと。伝承によると、開基の長谷川長綱が徳川家康から下賜され、当寺の梵鐘としたらしいです。

柱は円柱で、飛貫虹梁の位置に唐獅子の木鼻があります。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出組。

飛貫虹梁には若葉の絵様が彫られています。その上の欄間は雲間を飛ぶ竜の彫刻。

台輪の上の中備えは、詰組と蟇股。桁下には軒支輪。

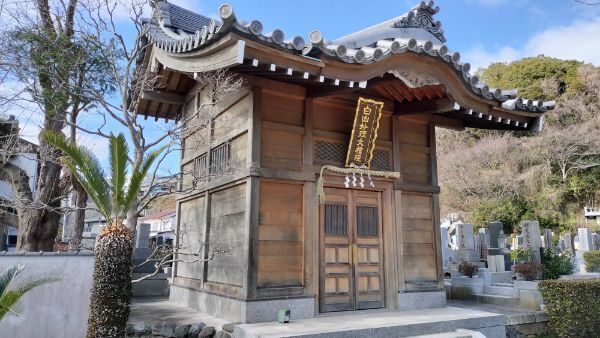

参道左手、鐘楼の向かいには白山妙理大権現という境内社があります。

切妻、正面軒唐破風付、本瓦葺。

本堂

参道の先には本堂が鎮座しています。

入母屋、桟瓦葺。

正面には桟唐戸の意匠の引き戸や、火灯窓が設けられています。

破風板の拝みには猪目懸魚。左右の鰭は雲の意匠。

妻飾りには大虹梁と二重虹梁がわたされ、大瓶束が多用されています。大虹梁の下は組物と蟇股。

本堂後方にある名称不明の堂。

柱は角柱で、腰壁は下見板が使われています。

妻飾りは二重虹梁で、蟇股や笈形付き大瓶束が使われています。蟇股は牡丹が彫られており、凝った造形です。

破風板には、雲状の鰭のついた蕪懸魚が下がっています。

以上、海宝院でした。

(訪問日2024/01/27)