今回も奈良県斑鳩町の法隆寺について。

当記事では綱封蔵、細殿と食堂、東大門について述べます。

・その7 綱封蔵、細殿と食堂、東大門

綱封蔵

聖霊殿および妻室の東側には大宝蔵殿の入口があり、その通路の右手(東)には綱封蔵(こうふうぞう)があります。

桁行9間・梁間3間、寄棟造、本瓦葺。

平安時代の造営。国宝。

西面の軒下。

母屋は3つの区画にわかれていて、中央の3間は壁も床もない吹き放ちの空間、左右各3間はしっくい壁が張られた倉となっています。

このような形式の倉庫は双倉(ならびぐら)と呼ばれ、奈良時代の寺院の倉庫の一形式だったようです。双倉の現存例は、この綱封蔵と東大寺正倉院の2棟だけです。なお、東大寺正倉院は校倉造で中央部にも壁が張られていますが、この綱封蔵のように中央が吹き放ちとなるのが本来の双倉のすがたらしいです。*1

中央の3間。

柱は面取り角柱。上部に長押が打たれ、頭貫が通っています。

柱上には巻斗が使われ、桁の上に舟肘木を置いて軒桁を受けています。

前後の柱間には長い梁がわたされています。

左右の壁面には板戸が設けられ、その上は梁や束を組んだ妻壁があります。

右側面(南面)。

柱間は3間で、いずれもしっくい壁。

床下の柱は円柱で、礎石の上に据えられています。

円柱の上には台輪が突き出ていて、ここは正倉院と似た造りです。

母屋の倉の部分は面取り角柱が使われ、巻斗の上に桁を舟肘木を置いています。巻斗と舟肘木のあいだには、内部の梁の端部が突き出ています。

軒裏は平行の二軒繁垂木で、地角飛角。

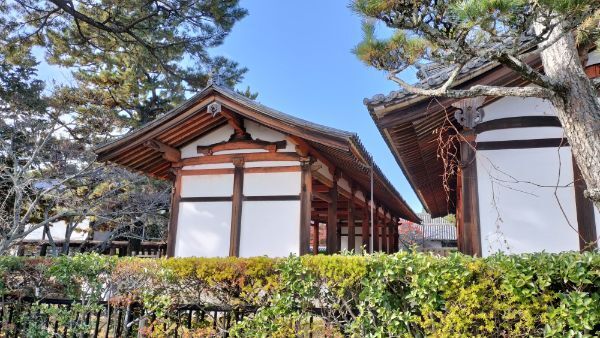

細殿と食堂

綱封蔵の手前から通路を進むと、大宝蔵殿の南に2棟の切妻屋根が並んでいます。南側(写真右)が細殿(ほそどの)、北側(左)が食堂(じきどう)。

このように2棟の切妻造を前後に並べ、軒先を接して1つの堂として使用した堂を双堂(ならびどう)といいます。

後世の寺院建築における「本堂」は、内部を外陣・内陣に区切ることが多いですが、双堂はその原型とされます。また、神社建築の八坂造(八坂神社本殿)や八幡造(宇佐神宮)も双堂の影響を受けて成立したとする説があります。

双堂の現存例はこの細殿および食堂の1例だけであり、寺社建築の発展や変遷を考えるうえできわめて重要な遺構です。

なお、双堂に改造をくわえた堂についてはいくつか現存例があり、東大寺法華堂や當麻寺本堂が挙げられます。東大寺法華堂(三月堂)は双堂だったころのなごりが各所に散見されますが、前方の堂は鎌倉時代の再建で、奈良時代の当初の形式とは異なります。當麻寺本堂も当初は双堂だったようで、堂内の構造になごりをとどめていますが、外観は平安時代の改造によって寄棟造となっています。

前方の細殿は、桁行7間・梁間2間、切妻造、本瓦葺。

1268年(文永五年)頃の造営。「法隆寺食堂及び細殿」の「細殿」1棟として国指定重要文化財。

柱は円柱。正面の柱間は壁や建具がありません。

隅の柱は、頭貫の位置に木鼻がついています。木鼻は鎌倉時代以降の建築の意匠です。

左側面(西面)。

側面の柱間はしっくい壁。

軸部には貫が多用され、長押は使われていません。

柱上の組物は大斗と舟肘木。中央の柱は、大斗で大虹梁を直接受けています。

大虹梁の上には二重虹梁がわたされ、蟇股と組物で棟木を受けています。

破風板の拝みには梅鉢懸魚。

右側面(東面)および背面。

西面および正面とほぼ同じ造りです。

後方にある食堂は、桁行7間・梁間4間、切妻造、本瓦葺。

奈良時代の造営。「法隆寺食堂及び細殿」の「食堂」1棟として国宝。

正面には板戸と連子窓が設けられています。

右側面(東面)。

側面と背面に建具はなく、いずれの柱間もしっくい壁です。

柱は円柱で、柱間は頭貫でつながれています。頭貫に木鼻はありません。前後方向には、虹梁がわたされています。

柱上の組物は巻斗と舟肘木。軒桁は円形断面の材が使われています。

妻飾りは二重虹梁。二重虹梁の上には巻斗が置かれ、舟肘木を介して棟木を受けています。

破風板の拝みには猪目懸魚。

大宝蔵殿

道に沿って奥へ進むと大宝蔵殿があります。

門は、三間三戸、八脚門、切妻造、本瓦葺。

柱間は頭貫でつながれています。木鼻はありません。

柱上の組物は平三斗。中備えは間斗束。

門扉は板戸で、中央の柱間の扁額は「大寶蔵」。

門の左右には食堂と似た外観の棟がつながっています。

切妻造、本瓦葺。

門の左右につづく回廊。

切妻造、本瓦葺。

門の奥には本堂と思しき棟があり、内部に国宝の百済観音が安置されています。

宝形造、本瓦葺。

中央の扉の上の扁額は「補陀落」。頭貫の上の中備えには、人の字型の割束が見えます。

大宝蔵の内部や、展示されている宝物については撮影禁止となっています。展示品には百済観音や玉虫厨子をはじめ、著名な宝物が多数あり、必見の内容です。

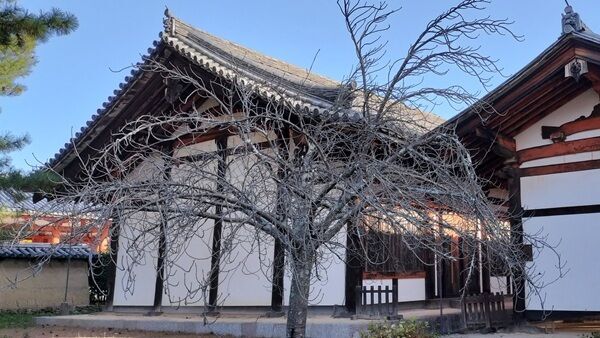

東大門

大宝蔵殿を出て通路を東へ向かうと、西院の敷地の東端に東大門(とうだいもん)が東面しています。こちらは背面(西面)。

正面。

東大門は、三間一戸、八脚門、切妻造、本瓦葺。

奈良時代の造営。国宝。

柱はいずれも円柱。

柱は上端がわずかに細く、エンタシスです。

柱の上部には頭貫が通っています。左右の柱間は、頭貫の下に飛貫があります。

柱上の組物は平三斗。中央の柱間は間斗束が使われ、左右の柱間は中備えがありません。

側面は2間。

柱間はしっくい壁が張られています。

破風板の拝みと桁隠しには猪目懸魚。

妻飾りは二重虹梁。虹梁の上には角ばった形状の板蟇股が置かれ、上の梁や桁を受けています。

桁は円形断面の材が使われています。

内部左側。写真左が正面(西)です。

内部は化粧屋根裏。切妻の化粧屋根裏が前後に2つならんだ構造となっています。

東大門の左右には築地塀。

こちらは向かって左(南)で、全長86.4m。その1で述べた南大門につながっています。

こちらは向かって右(北)。折曲り延長63.5m。

東大門の左右の築地塀は、1697年(元禄十年)造営。「法隆寺西院大垣」3棟のうちの東面1棟として国指定重要文化財。

綱封蔵、細殿と食堂、東大門については以上。

*1:文化庁 国指定文化財等データベースより、2025/03/15閲覧