今回も奈良県斑鳩町の法隆寺について。

当記事では伝法堂、東院鐘楼について述べます。

・その9 伝法堂、東院鐘楼

絵殿

夢殿の後方には絵殿(えでん)。

堂内には聖徳太子の生涯を描いた「聖徳太子絵伝」の障子があったようですが、明治時代に「法隆寺献納宝物」の一部として皇室に譲渡され、現在は東京国立博物館が所蔵しています。

絵殿は、桁行7間・梁間3間、切妻造、本瓦葺。

1219年(承久元年)造営。「法隆寺東院舎利殿及び絵殿」1棟として国指定重要文化財(国重文)。

正面7間で、柱間は半蔀。中央の1間は蔀がなく、吹き放ちです。

左側面(西面)。右手前の棟は西廻廊。

側面は3間で、柱間はしっくい壁。縁側は4面にまわされています。

妻飾りは豕扠首。破風板の拝みに蕪懸魚が下がっています。

側面後方の2間には、壁面から庇が伸びています。

庇の下には戸棚のようなものが設けられています。

母屋柱は円柱。柱上の組物は出三斗。

軸部は長押と頭貫で固められ、頭貫の上の中備えは間斗束。

軒裏は二軒繁垂木。

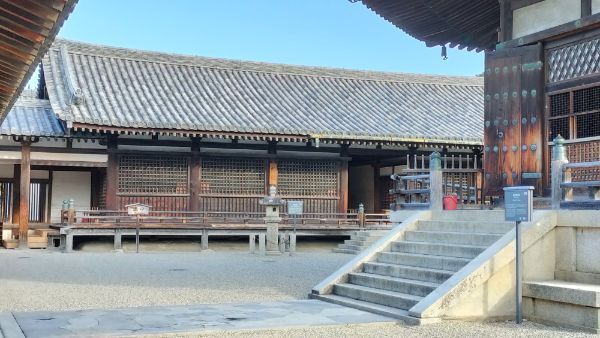

伝法堂

絵殿の後方には伝法堂(でんぽうどう)。堂内には奈良時代造立の阿弥陀三尊像が安置されていますが、拝観はできません。

橘夫人という奈良時代の貴族の邸宅を移築・改築して仏堂としたものと考えられ、きわめて貴重な奈良時代の住宅建築の遺構として、非常に価値の高い建築です。

桁行7間・梁間4間、切妻造、本瓦葺。

当初は桁行5間・梁間4間の平面で、屋根は檜皮葺だったと考えられています。仏堂に改められたときに現在の形式になったようです。

奈良時代の造営。国宝*1。

正面の軒下。

塀があって見づらいですが、正面に縁側が設けられ、柱間に板戸と連子窓が使われています。

母屋柱は円柱。上部が絞られています。柱上は大斗と舟肘木を組んだもの。

軸部は貫と長押で固められています。

左側面(西面)。

側面は4間で、柱間はしっくい壁。こちらは縁側がありません。

妻飾りは二重虹梁。

大虹梁の上に板蟇股を置き、二重虹梁の上の板蟇股で棟木を受けています。

軒桁は円柱状の材が使われています。破風板の拝みには蕪懸魚。

背面は7間。

中央の柱間は板戸、左右は連子窓。左右両端の各2間はしっくい壁。

軒裏は二軒まばら垂木。

東院鐘楼

伝法堂の西側には東院鐘楼があります。

桁行3間・梁間2間、入母屋造、本瓦葺。袴腰付。

鎌倉時代前期の造営。国宝。

下層は袴腰。

下側は縦板の腰壁が張られ、上側はしっくい壁。

上層西面。鐘を撞く棒がつるされています。

西面は3間。中央には扉、左右は連子窓。

柱はいずれも円柱。軸部は貫と長押で固められています。木鼻はありません。

柱上の組物は二手先。持ち出した部分は平三斗になっておらず、舟肘木で軒桁を受けています。

頭貫の上に中備えはありません。組物で持ち出された桁の下には、軒支輪と格子の小天井。

南面は2間で、柱間は連子窓。組物や中備えがない点は西面と同様。

縁側は切目縁で、跳高欄が立てられています。

軒裏は平行の二軒繁垂木。

破風板の拝みには蕪懸魚。

懸魚の影になっていますが、妻飾りは虹梁の上に透かし蟇股のような部材が見えます。

北室院

伝法堂の北側には子院の北室院(きたむろいん)が南面しています。内部は拝観できません。

表門は、一間一戸、平入唐門、檜皮葺。

室町後期の造営。国重文。

柱は円柱で、板状の土台の上に立てられています。

門扉は板戸。

主柱の側面には冠木が突き出し、前後には女梁と男梁を出して軒桁を受けています。

妻飾りは板蟇股。

棟木と男梁とのあいだには、茨垂木のような弓なりの形状の部材があり、軒裏の桁を受けています。

軒裏に垂木はありません。唐破風のカーブにあわせて、板軒を曲面状に成型しています。

門の奥には本堂。塀越しに屋根が見えますが、細部の観察はできません。

桁行3間・梁間3間、入母屋造、檜皮葺。

1494年(明応三年)造営。国重文。

本堂の西側には太子殿。こちらも塀に阻まれ、詳細な観察はできず。

切妻造、桟瓦葺、東面軒唐破風付、檜皮葺。

室町中期の造営。国重文。

北室院の西側、東院を囲う築地塀には高麗門が設けられています。上の写真は塀の内から南面(向かって右側)を見た図。

高麗門、切妻造、本瓦葺。

この門はとくに文化財指定されていないようです。

これにて法隆寺にある国宝および重要文化財の伽藍47件55棟のうち、築地塀や拝観不可の堂をのぞいたすべてを見てまわりました。

今回は「南大門→西院伽藍、西大門→大宝蔵殿(宝物館)→東院伽藍」の順でまわりましたが、所要時間は2時間ほどかかりました。

以上、法隆寺でした。

(訪問日2024/12/07)

*1:附:棟札1枚