今回も奈良県斑鳩町の法隆寺について。

当記事では西院伽藍の配置と、中門について述べます。

・その2 西院伽藍の配置、中門

手水舎

南大門の先へ進むと、東西方向の参道との交差点に手水舎があります。

切妻造、本瓦葺。

造営年不明。文化財指定はないようです。

柱は内に転びがついた几帳面取り角柱。虹梁の位置に木鼻がついています。

虹梁は絵様、眉欠き、袖切のついたもの。中備えは蟇股。

柱上の組物は、皿斗のと実肘木を組んだもの。

妻虹梁の上には蟇股があり、棟木を受けています。

破風板の拝みには蕪懸魚。鰭は若葉の意匠。

西院伽藍の概要

境内の中心部には西院伽藍が鎮座しています。正面中央に見えるのは中門。

中門や廻廊の内側は、有料の区画となります。

拝観料を払って廻廊の内に入ると、中門の奥に五重塔(左)と金堂(右)が鎮座しています。

五重塔と金堂のあいだには通路が伸び、奥の大講堂につづいています。

大講堂の左右にも廻廊があり、中門の左右の廻廊とつながって、五重塔と金堂を囲っています。

このように、中門と講堂をつなぐ廻廊の内側に、五重塔(西側)と金堂(東側)がならぶ伽藍配置を法隆寺式伽藍配置(ほうりゅうじしき がらんはいち)といいます。

当初の法隆寺(若草伽藍)は門や五重塔が一直線上にならぶ四天王寺式伽藍配置だったようですが、飛鳥時代後期の再建時に現在の伽藍配置となっています。

伽藍配置の中でもっとも古いのは四天王寺式で、これは中国大陸にも類例があるようですが*1、飛鳥時代後期になると飛鳥寺式、川原寺式、法隆寺式といった日本独自の伽藍配置が出現します。四天王寺式と飛鳥寺式は塔が中央に位置しますが、川原寺式と法隆寺式は塔が中心からずれた位置に建てられ、時代が降るとともに塔の重要度が下がっていることがわかります。

さらに時代が降った奈良時代には興福寺式、東大寺式という伽藍配置が出現しますが、これらの配置では塔が廻廊の外に追いやられ、中央に金堂が建てられるようになります。金堂は時代が降ると本堂と呼ばれるようになり、現在の多くの寺院で見られる本堂中心の伽藍配置へと変遷していきます。

以上を手短にまとめると、法隆寺式伽藍配置は、塔と金堂の重要度が変遷してゆく過渡期の配置といえます。

中門

中門(ちゅうもん)は、桁行4間・梁間3間、四間二戸、楼門、二重、入母屋造、本瓦葺。

飛鳥時代後期の造営。国宝。

柱間は正面4間。中央の2間が通路で、左右両端の各1間には仁王像。4間のうち2間が通路となっているため、この中門は四間二戸(よんけんにこ、しけんにこ)という非常にめずらしい形式になります。

たいていの門は一間一戸、三間一戸、五間三戸のどれかで、正面の柱間は奇数です。対してこの中門は柱間が偶数で、中央に柱が立つ構造となっています。なぜこのような構造で造られたのかは不明。

左右に安置された仁王像は8世紀初期の造立で、中門とほぼ同年代のものです。「塑像金剛力士立像」2躯として国指定重要文化財。日本最古の仁王像らしいですが、大部分が後世に木材で補修されたもので、当初の形態をどこまでとどめているかは不明。

中門の内部は立入禁止となっており、中門や回廊の内へ入るには、向かって左の回廊にある拝観受付を通る必要があります。

向かって右の柱間。

柱はいずれも円柱。柱間は頭貫でつながれています。飛鳥時代の建築のため、木鼻はありません。

柱上の組物は、基部に四角い皿のついた出組。構造は二手先で、曲線状の肘木(雲肘木)と尾垂木をのばして軒桁を支えています。奈良時代以降の建築では見られない、非常に古風な技法です。

頭貫の上の中備えは間斗束。間斗束は中央の2間にだけ立てられています。

下層の軒裏は一重の繁垂木。

左側面(東面)を正面側から見た図。

こちらからだと解りづらいですが、側面は3間あります。たいていの門は側面2間であり、側面3間の門はめずらしいです。

前方の1間には白いしっくい壁が張られています。

背面側から見た図。

後方の2間通りは壁や建具がなく吹き放ち。柱間は頭貫と飛貫でつながれ、中備えはありません。

柱は腰の部分がふくらみ、上端と下端がわずかにすぼまった形状となっています。このような柱を徳利柱、胴張り、エンタシスといい、見上げたときに安定した印象を与える効果があります。エンタシスは大陸や西欧の建築でも見られる技法ですが、日本では古代(飛鳥時代・奈良時代)の寺院建築に使われるのみで、平安時代以降には使われなくなります。

なお、鎌倉時代以降の建築には粽柱というものがありますが、こちらは上端および下端のエッジ付近だけを丸めたもので、エンタシスとは異なります。

柱の基部は礎石の上に据えられ、周囲の基壇は四半敷きの石畳。

上層正面。

上層は下層と同様に正面4間ですが、下層よりひとまわり小さく造られています。

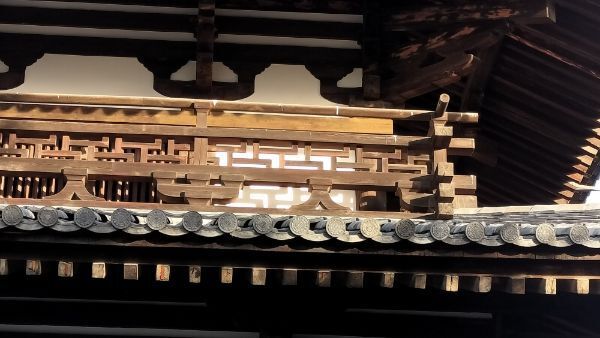

縁側の欄干。

欄干は組高欄ですが、中央の欄間には卍崩しの木組みが、下の欄間には人の字型の割束が入っています。どちらも古代の建築に特有の意匠で、とくに割束は後世の寺社建築で多用される蟇股の原形と考えられます。

柱上の組物は三手先。下層と同様に、雲肘木や尾垂木で軒桁を持ち出した構造です。

軒裏も下層と同じく一重。

上層の右側面。

側面は3間。欄干の影になっていますが、中央の柱間に窓が設けられています。

破風板の拝みには猪目懸魚。

妻飾りは虹梁の上に大瓶束が立てられています。大瓶束は鎌倉時代に出現する意匠のため、この部材は後世の改変でしょう。

回廊

中門の左右には廻廊(回廊)がつながっています。こちらは中門向かって左側にある西廻廊で、拝観受付があります。

西廻廊は、折曲り延長40間、本瓦葺。反対側の東廻廊は、折曲り延長42間、本瓦葺。

どちらの廻廊も中門と同じく飛鳥時代の造営で、「法隆寺廻廊」2棟として国宝。

柱は円柱。

軸部は頭貫と長押で固められ、柱間には連子窓が設けられています。

軒裏は一重繁垂木。

廻廊の西側の内部。写真右端は五重塔と講堂。

内部は土間床で、通路上に梁がわたされています。梁は組物の大斗の上に取りついていて、梁の中央には割束があります。割束は直線的なシルエットで、豕扠首の中央の束を取り除いたような構造です。

割束の上には巻斗が乗り、平三斗を介して棟木を受けています。

内部に天井はなく、化粧屋根裏です。

柱上の組物は平三斗。基部に四角い皿がついています。皿付きの斗は後世の建築でも使われますが、後世のものとくらべると、この斗の皿は直方体に近い角ばった形状をしています。

西廻廊と中門との接続部を、内側(北)から見た図。

中門の基壇と高さを合わせるため、廻廊の頭貫と軒が曲げられています。

中門については以上。

*1:『古建築の細部意匠』p.23、近藤豊、1972年、大河出版