今回も奈良県斑鳩町の法隆寺について。

当記事では西大門、西円堂について述べます。

・その5 西大門、西円堂

西大門

境内の西端の住宅地に面した場所には、西大門が西面しています。

四脚門、切妻造、本瓦葺。

向かって左の控柱。

控柱は面取り角柱。虹梁の位置に木鼻がついています。

柱上は出三斗。

正面の軒下。

柱間の虹梁は、絵様、眉欠き、袖切が彫られたもの。中備えは蟇股。

内部には冠木がわたされ、中備えの板蟇股の上に虹梁がわたされています。

扉筋の主柱は円柱が使われ、主柱と控柱とのあいだは貫と長押でつながれています。

右側面(南面)。

主柱の側面には冠木が突き出ています。

主柱の上の組物は平三斗で、控柱の出三斗とともに妻虹梁を受けています。妻飾りは板蟇股。

破風板の拝みと桁隠しは蕪懸魚。軒裏は二軒繁垂木。

背面全体図。

各部の意匠は正面とほぼ同じ。

西大門の左右には築地塀がつながっています。こちらは向かって右側(南側)で、南大門(その1にて既述)までつづいています。

西大門北側は長さ6.2m、南側は69.8m。

「法隆寺西院大垣」3棟のうちの「西面」1棟として国重文。

北側は、南大門の項で述べた「南面」と同じく1697年(元禄十年)の造営。南側は室町後期の造営のようです。

中院と宝珠院

西大門から境内に入ると、北側の塀に中院(ちゅういん)の門が設けられています。中院および宝珠院は拝観不可です。

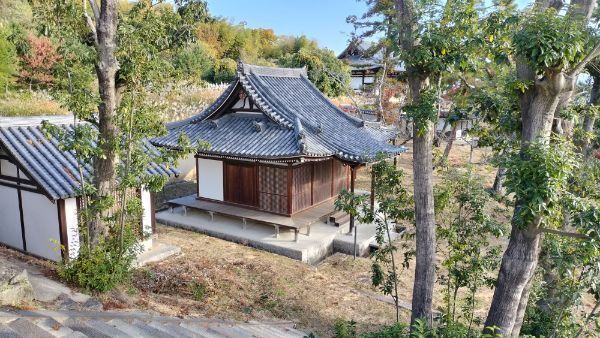

塀に沿って西円堂のほうへ進むと、中院本堂の屋根が見えます。上の写真は右側面(東面)。

桁行3間・梁間3間、入母屋造(妻入)、向拝1間、本瓦葺。

1434年(永享六年)造営。「法隆寺中院本堂」として国重文。

軒下の様子はほとんど観察できませんが、軒裏に吹き寄せ垂木が使われているのが確認できます。

中院本堂の北側には宝珠院(ほうじゅいん)。

塀の向こうには本堂が見えます。上の写真は東の妻面で、おそらく写真右(北)が正面かと思います。

桁行3間・梁間2間、入母屋造、こけら葺。

1512年(永正九年)造営。「寶珠院本堂」として国重文。

西円堂

境内北西へ進むと一段高い区画があり、その中心部に西円堂(さいえんどう)が南面しています。

堂内に祀られた薬師如来坐像は奈良時代の造立で、国宝。その周囲には十二神将の像が配されています。

八角円堂、本瓦葺。

1250年(建長二年)造営。国宝*1。

堂の手前には、正面1間・側面1間、片流れの庇があります。

古いもののように見えますが西円堂の一部ではないらしく、文化財指定もとくにないようです。

庇の柱は大面取り角柱。

前方の柱は、柱上に舟肘木が使われています。

後方の柱(写真左)とのあいだには、海老虹梁がわたされています。

後方の柱は、柱上に大斗を置き、舟肘木を介して軒桁を受けています。

後方の柱間には頭貫が通り、中備えは間斗束。

西円堂は八角形の基壇の上に建てられています。

縁側はなく、内部は土間床です。

正面(南面)と南西面。

正面の柱間の板戸は、長押に穴をあけて軸を受けています。

南西面は中央に柱が立てられ、連子窓を2つ設けています。

左側面(西面)と北西面。

左側面は板戸。北西面は白壁。

基壇の北西面には閼伽棚があります。

背面(北面)。

正面と同様に、柱間は板戸。板戸の内側には格子戸が設けられ、格子戸の上には緑色の欄間が張られています。

柱はいずれも円柱。軸部は頭貫と長押で固められています。木鼻はなく、和様の意匠です。

柱上の組物は、三斗を八角形平面にあわせて変形させたもの。

各面の中央の柱は角柱。巻斗を介して軒桁を受けています。

上の写真の柱間(南東面)は、戸を吊るす金具が軒裏から下がっています。蔀や雨戸のなごりでしょうか。

軒裏は平行の二軒繁垂木。

軒先の隅木には風鐸が下がっています。

薬師坊と地蔵堂

西円堂の後方には薬師坊(やくしぼう)があります。拝観はできません。

上の写真は、向かって左が玄関、右が薬医門で、奥に見える大きい屋根が庫裏です。

庫裏は、東面切妻造、西面寄棟造、桟瓦葺。

室町後期の造営。「法隆寺薬師坊庫裏」として国指定重要文化財(国重文)。

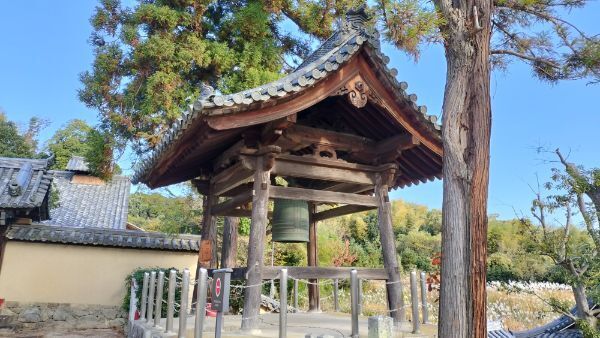

西円堂の東側には鐘楼。

切妻造、本瓦葺。

柱は上端が絞られた円柱。頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は大斗と舟肘木を組んだもの。

台輪の上の中備えは蟇股。妻虹梁の上も蟇股です。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

西円堂の東側、丘の下には地蔵堂が南面しています。

周辺は進入禁止の区画で、間近で見ることはできません。堂内には国重文の地蔵菩薩半跏像が祀られています。

地蔵堂は、桁行3間・梁間3間、入母屋造、向拝1間、本瓦葺。

1372年(応安五年)造営。国重文。

母屋の建具は半蔀と板戸、縁側は欄干のない切目縁が4面にまわされているのが確認できます。

妻飾りは笈形付き大瓶束。

破風板の拝みには猪目懸魚。

西円堂向かって左手前(南西)には手水舎。こちらは北面。

切妻造、本瓦葺。

柱は面取り角柱。虹梁の位置に木鼻があります。

柱上の組物は大斗と舟肘木。大斗の基部には、格狭間のような意匠がついています。

柱間の虹梁の中備えは蟇股。妻虹梁の上も蟇股。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

先述の鐘楼と似た造りです。

北面以外の柱間には、腰貫が通っています。

柱の下端は飾り金具がつき、礎盤に据えられています。

西大門、西円堂については以上。

*1:附:旧小屋組心束1本、棟札2枚