今回も奈良県斑鳩町の法隆寺について。

当記事では東院四脚門、夢殿について述べます。

・その8 東院四脚門、夢殿

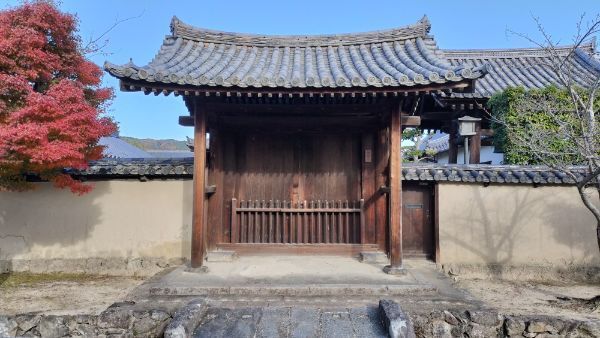

律学院と宗源寺

東大門から西院を出て、東院の中心部へ向かうと、通路の左右に多数の子院が並んでいます。なお、子院は原則として拝観不可です。

奥に見えるのは東院の四脚門と夢殿。

東大門の近くには律学院(りつがくいん)。通路の北側に南面しています。

入口の門は、四脚門、切妻造、本瓦葺。

奥に見える妻入りの高い棟は、律学院本堂。

桁行7間・梁間5間、入母屋造(妻入)、向拝1間、本瓦葺。

1627年(寛永四年)造営。国指定重要文化財(国重文)。

律学院向かって右側には宗源寺(そうげんじ)が南面しています。

入口の門は、四脚門、切妻造、本瓦葺。

1237年(嘉祥三年)造営。国重文。

控柱は大面取り角柱。鎌倉時代の建築のため、面取りの幅が大きいです。

柱上の組物は、大斗と舟肘木。

主柱は円柱。主柱と門の上には冠木が通っています。

妻飾りは板蟇股。

ほか、宗源寺の東側には福園院本堂、宗源寺と福園院の南側には旧富貴寺羅漢堂があり、両棟とも国重文ですが、見落としていたため割愛。

東院四脚門と南門

法隆寺境内の東側は東院という区画で、東院伽藍(夢殿など)の西側の入口に四脚門(しきゃくもん)*1が設けられています。四脚門は西向き。

四脚門、切妻造、本瓦葺。

鎌倉時代の造営。国重文。

正面の軒下。

控柱は大面取り角柱。柱上は舟肘木。

控柱のあいだには頭貫がわたされ、中備えは間斗束。柱上の組物が背の低い舟肘木のため、それにあわせて束も短いです。

軒裏は二軒繁垂木。

右側面(南面)。

妻虹梁は眉欠きだけが彫られた無地のもので、妻飾りは板蟇股。板蟇股は、斗と舟肘木を介して棟木を受けています。

破風板の拝みと桁隠しは猪目懸魚。

内部の通路部分。

主柱は円柱が使われ、柱間に冠木がわたされています。

内部に天井はなく、化粧屋根裏。

背面。

門扉は板戸が使われています。ほか、正面と背面とで意匠にちがいはありません。

左右の築地塀は、1696年(元禄九年)の造営。北側は45.8m、南側は43.8mの長さがあります。

「法隆寺東院大垣」3棟のうち、「西面」1棟として国重文。

東院に入らず、築地塀に沿って50メートルほど南へ向かうと、東院南側に南門(なんもん)が南面しています。別名は不明門(ふめいもん、あかずのもん)。

門の周辺は立入禁止の区画となっているため、間近で観察することはできません。訪問時は工事のための足場が組まれていました。

南門は、三間一戸、八脚門、切妻造、本瓦葺。

1459年(長禄三年)造営。国重文。

南門の左右の築地塀は、四脚門の左右のものと同様に1696年の造営。西側は29.4m、東側は26.4m。

「法隆寺東院大垣」3棟のうち、「南面」1棟として国重文。

東院廻廊

四脚門をくぐると、夢殿を囲う廻廊があります。

こちらは西廻廊で、桁行折曲り延長21間・梁間1間、切妻造、本瓦葺。反対側の東廻廊は折曲り延長22間。

1237年(嘉禎三年)造営。「法隆寺東院廻廊」2棟として国重文。

柱は円柱。頭貫には大仏様木鼻がついていて、鎌倉時代以降の建築だと判ります。

柱上の組物は平三斗。中備えは間斗束。組物と中備えは、巻斗で軒桁を直接受けています。

西廻廊の北側の妻面。柱間に長押が打たれています。

妻虹梁の上には板蟇股。

破風板の拝みには梅鉢懸魚。

廻廊の内部。

内部も梁間に虹梁がわたされ、板蟇股と平三斗で棟木を受けています。

天井はなく、化粧屋根裏です。

西廻廊の外側、夢殿の入口付近には手水舎。

切妻造、本瓦葺。

柱は面取り角柱。柱上は大斗と舟肘木。

頭貫には大仏様木鼻がつき、中備えは間斗束。

妻面は、頭貫の上に中備えがありません。

妻虹梁の上は板蟇股。

破風板の拝みには蕪懸魚が下がっています。

夢殿

廻廊の内側の有料の区画に入ると、東院の中心部に夢殿(ゆめどの)が南面しています。本尊の観音菩薩立像(別名は救世観音)は飛鳥時代の造立で国宝ですが、秘仏のため通常は非公開です。

夢殿は、八角円堂、本瓦葺。

739年(天平十一年)造営。鎌倉時代の1230年(寛喜二年)に屋根を中心に大規模な改修をうけ、現在の形式になりました。昭和期の修理では、当初の奈良時代の形式に復することもできたようですが、鎌倉時代の形式で修理しています。

国宝*2。

母屋は二重の基壇の上に建てられ、階段が設けられています。上の写真は正面ですが、両側面にも階段があります。

基壇には跳高欄が立てられています。

母屋柱は円柱。柱間は板戸や連子窓が設けられています。

柱間は長押や貫でつながれています。木鼻はありません。

柱上の組物は出三斗を八角形平面にあわせて変形させたもの。頭貫の上の中備えは平三斗。組物は3つの斗が2段にかさなった構成ですが、これは後世の改変で、鎌倉時代の改修時に上の段の斗と通肘木を追加したようです。

軒裏は平行の二軒繁垂木。

屋根の頂部には、独特な形状の飾りが乗っています。基部は丸い形状で、隅に風鐸の下がった皿が乗り、その上に宝珠があります。

屋根は鎌倉時代の改修時に勾配と軒の出が大きくされていて、当初の形式よりもひとまわり屋根が大きくなっているようです。

東院四脚門、夢殿については以上。