今回は長野県松本市の大宮熱田神社(おおみや あつた-)について。

大宮熱田神社は市の北西部、旧梓村の集落に鎮座しています。

創建は不明。当初は本神山の山頂に祀られ、水神として崇敬されていたようです。867年(貞観八年)の『日本三代実録』の記事に、「梓水神」に従五位下の神階が授与されたとあり、当社はその「梓水神」の後継を主張しています*1。年代は不明ですが現在地に遷座したのち、近隣の神社を合祀し、熱田神宮から熱田大神を勧請したとのこと。1855年(安政二年)に現在の社号に改められました。

現在の境内は深い社叢に覆われ、入口には県下最大とされるモミの大木が生育しています。社殿のほとんどは近現代のものですが、本殿は貴重な室町時代の建築で、国重文に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒390-1702長野県松本市梓川梓4419(地図) |

| アクセス | 波田駅から徒歩1時間 松本ICから車で20分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

参道

大宮熱田神社の境内は東向き。入口は集落の生活道路に面しています。

入口には銅板でカバーされた明神鳥居。扁額は「大宮大明神」。

鳥居向かって左手にはモミ(樅)の大木。県天然記念物。県下最大のモミの木とのこと。

参道左手には大きな手水舎。

切妻、銅板葺。

柱は円柱。組物はありません。

貫の上には3本の束が立てられ、妻飾りは豕扠首。

内部に天井はなく、軒裏は一重まばら垂木。

参道左手(境内南側)には多数の境内社が点在しています。

いずれも切妻(妻入)、銅板葺で、大鳥造や住吉造を簡略化したような外観。

神楽殿

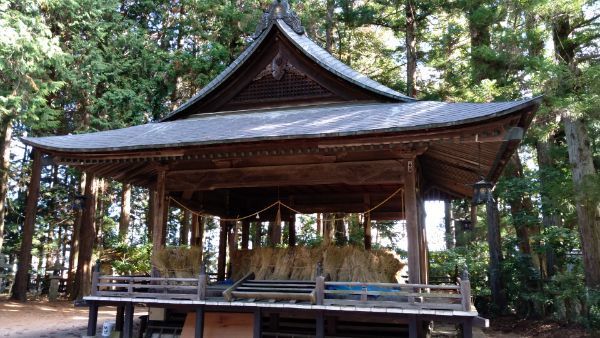

境内を進むと参道がクランク状に折れ、その先に拝殿があります。こちらは拝殿の向かいにある神楽殿の正面(西面)。

入母屋(妻入)、銅板葺。

正面は1間。柱間はいずれも吹き放ちで、神楽殿らしい開放的な造り。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

入母屋破風には木連格子が張られています。

柱は面取り角柱。柱上は大斗と実肘木。

虹梁の中備えも、大斗と実肘木。

軒裏は一重繁垂木。

内部は格天井。

向かって右側面(南面)。こちらは3間。

縁側は切目縁、欄干は擬宝珠付き。

拝殿

境内の中心部には拝殿。

切妻、向拝1間 切妻(妻入)、銅板葺。

向拝にかけられた大きなしめ縄が目を引きます。

正面の庇(向拝)の切妻破風。

破風板からは鞭掛(4本の棒)が出て、大棟は棟覆板がかかっています。屋根の上には外削ぎの千木。神明造の意匠が取り入れられています。

向拝の軒下を右側から見た図。

向拝柱は糸面取り角柱。まっすぐな梁で母屋とつながれています。

向拝の内部には格天井が張られています。

本殿

拝殿の後方には塀に囲われた本殿が鎮座しています。祭神は梓水大神、アマテラス、ヤマトタケルなど多数。

一間社流造、こけら葺。

室町時代後期の造営と考えられます。国指定重要文化財。

建築様式は一間社流造というありふれたもの。しかし、後述する細部意匠は県内の神社本殿に特有のものが散見され、信州の地方色が見て取れます。さらに、ほかの本殿では見られないような意匠もあり、非常に野趣に富んだ独創的な本殿に仕上がっています。

向拝は1間。

この写真ではわかりづらいですが、向拝柱は円柱が使われています。ふつう、この部分の柱は角柱を使います。

このような例はめずらしく、私の知る範囲だと窪八幡神社本殿(山梨市)と雲峰寺本堂(山梨県甲州市)くらいしか例がありません。

向拝柱の正面と側面には拳鼻がついています。

虹梁中備えには透かし蟇股が入っていますが、正面から見られないため細部の観察はできず。松本市の公式サイトの当該ページ*2に写真があり、蟇股の詳細はそちらで見ることができます。

向拝の組物を後方から見た図。

組物は連三斗を重ねたもので、実肘木を使わずに軒桁を受けています。

軒桁の後方(写真では手前)には軒桁がもう1本あり、実肘木のような意匠がついているだけでなく、先端が大仏様木鼻のようになっています。また、写真では見えないですが、同様の軒桁が前方にももう1本あり、つごう3本の軒桁が通っています。

向拝に軒桁を3本も使うのはめずらしい技法で、室町時代の県内の神社本殿に見られる大きな特色のひとつです*3。

海老虹梁は、ゆるやかなS字にカーブした形状。

向拝の虹梁の高さから出て、母屋の台輪の上に取り付いています。

向拝の下には角材の階段が7段。浜床はありません。

欄干は擬宝珠付き。

母屋柱も円柱。

柱の上部には頭貫と台輪が通り、禅宗様木鼻がついています。

柱上の組物は出組。こちらは実肘木が使われています。柱間(真下に柱がない場所)にも組物が配され、禅宗様の詰組です。

禅宗様は、本来は寺院建築の意匠なのですが、室町時代の県内の神社本殿には禅宗様の意匠を部分的に採用した例が散見されます*4。

妻壁は少し奥まった場所にあります。これは他所の本殿では見たことのない、非常にめずらしい技法です。

2つの出三斗の上に小さい妻虹梁がわたされ、大瓶束で棟木を受けています。

破風板の拝みには蕪懸魚。鰭のない簡素な懸魚ですが、きれいな造形だと思います。

背面。

母屋柱は円柱ですが、床下は八角柱に成形されているのが確認できます。これは意匠ではなく、円柱の成形が手間であるため、あまり目立たない床下を手抜きしただけでしょう。室町時代から出現する技法です。

縁側は背面以外の3面にまわされています。脇障子はなく、背面のところで縁側が途切れています。これは、古風な本殿でしばしば見かける技法です。

背面の軒下。

詰組が2つ並べられています。

以上、大宮熱田神社でした。

(訪問日2022/12/07)

*1:境内案内板(設置者不明)より

*2:松本市ホームページ、https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3760.html、2022/12/24閲覧

*3:代表例を挙げると、筑摩神社本殿(松本市)、若一王子神社本殿(大町市)、八幡神社高良社本殿(佐久市)がある

*4:代表例を挙げると、八幡神社高良社本殿、武水別神社高良社本殿(千曲市)がある