今回は長野県松本市の筑摩神社(つかま-)について。

筑摩神社は松本市街を流れる薄川の南岸に鎮座しています。

創建は不明。遅くとも平安時代には成立していたようです。伝承によると794年、坂上田村麻呂が石清水八幡宮から勧請したのがはじまりとのこと。

平安以降は、国内の源氏から篤く崇敬されました。室町時代には小笠原氏によって現在の本殿が再建され、江戸時代にも歴代藩主の崇敬を受けています。当初は「八幡宮」を称していましたが、明治初年の神仏分離で神宮寺(安養寺)が廃され、現在の社号に改められました。

現在の境内は、本殿が室町前期、拝殿が江戸前期のものです。とくに本殿は市内最古の建築で、独特な作風の三間社であり、国の重要文化財です。また、拝殿は長野県宝、神宮寺の梵鐘が市の文化財となっています。

現地情報

| 所在地 | 〒390-0815長野県松本市筑摩2-6-1(地図) |

| アクセス | 松本駅から徒歩40分 松本ICから車で15分 |

| 駐車場 | 5台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

参道

筑摩神社の境内は南向き。入口は住宅地に面し、裏手には川が流れています。

入口には石造両部鳥居。

鳥居の扁額は「八幡宮」。八の字が鳩のシルエットになっています。

二の鳥居。赤い木造両部鳥居。扁額はありません。

反り返った笠木には、銅板葺の屋根がついています。

参道右手には手水舎。

切妻、銅板葺。

柱は面取り角柱。柱上は出三斗。

ほか、透かし蟇股や木鼻が使われています。見づらいですが、妻飾りは豕扠首。

参道右手には、社務所が西面しています。

社務所の玄関の庇部分。

虹梁の中央部には平三斗が置かれ、その左右には松と鳩の彫刻。

唐破風の小壁の部分には、雲状の蟇股が置かれています。

庇の柱は几帳面取り角柱。見返り唐獅子の木鼻がついています。

柱上の組物は出三斗。

庇の側面の梁。

中備えには、鳩と思しき鳥の彫刻が入っています。

庇の内部は格天井が張られています。

神門

二の鳥居の先には神門。

一間一戸、四脚門、切妻、銅板葺。

正面の虹梁。絵様と眉欠きがついています。

中備えは大瓶束。大瓶束には貫が貫通し、上に大斗と舟肘木が乗っています。大瓶束に貫を通すのは風変わりだと思います。

正面向かって右手前の控柱。

柱はいずれも大面取り角柱が使われています。古式の作風を意識したのでしょう。

虹梁の木鼻は、大仏様木鼻のような繰型がついています。

頭貫の木鼻は、大仏様とも禅宗様ともつかない意匠。

柱上の組物は、大斗と舟肘木。

妻飾りは大きな板蟇股が置かれています。

四脚門にしてはめずらしく、内部に格天井が張られています。

軒裏は一重のまばら垂木。

拝殿

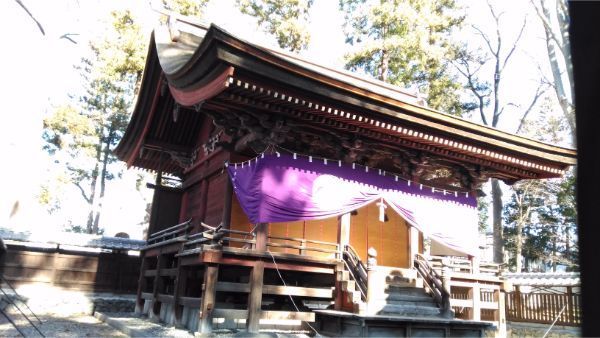

神門の先には拝殿。

梁間3間・桁行3間、入母屋(妻入)、向拝1間、檜皮葺。

松本藩主・石川康長により1610年(慶長十五年)再建*1。長野県宝*2。

向拝は1間。

梁や組物などは彩色されていますが、かなり退色が進んでいます。

虹梁中備えの蟇股。彫刻は、牡丹の花と鳩が題材。

色あせていますが、この時代にしてはかなり良い造形だと思います。

向拝柱は面取り角柱。江戸前期のもののため、面取りの幅が大きいです。

柱の側面には象鼻。

柱上の組物は出三斗。安土桃山風の彩色です。

向拝柱と母屋をつなぐ梁。

向拝の組物の上から出て、母屋の頭貫の位置に取り付いています。

手挟はありません。

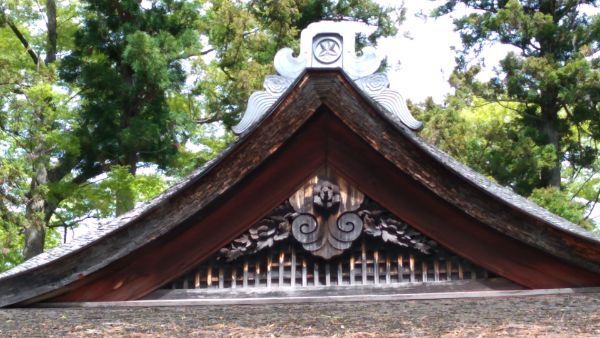

正面の入母屋破風。木連格子が張られています。

拝みには鰭付きの蕪懸魚。鰭は若葉の意匠。

右側面(東面)の全体図。

母屋柱も面取り角柱が使われています。頭貫には拳鼻があります。

組物は、隅の部分は出三斗、ほかは平三斗です。

背面。

こちらにも切目縁がまわされ、中央の戸の上には蟇股が見えます。

本殿

拝殿の後方には、塀に囲われた本殿が鎮座しています。

桁行3間・梁間3間、三間社流造、檜皮葺。

案内板*3によると、小笠原政康により1439年(永享十一年)に再建されたもの。1616年修理。国指定重要文化財。

左前方から見た図。

側面は3間。前方の1間通りは外陣で、建具がないうえ床も低く造られています。

外陣の手前の柱は、面取り角柱。縁側の柱を、そのまま上に伸ばしたような構造になっています。

外陣部分を、右側から見た図。

外陣の柱の組物は出組。ふつう、このような場所は連三斗を使います。

組物を側面から見ると、柱筋だけでなく、前後に出た組物の上にも軒桁が通っていて、つごう軒桁が3本も使われています。同市の大宮熱田神社本殿や、若一王子神社本殿(大町市)もこのように軒桁が3本使われており、当地の室町時代の神社本殿に特有の技法のようです。

海老虹梁は独特な曲線形状のシルエットになっていて、向拝側は組物の肘木も兼ねているようです。先端(左端)には木鼻がついています。

手挟は板状のもので、こちらは入り組んだ曲線になっています。しかしサイズが小ぶりで、垂木のあいだに埋もれてしまいそうです。

訪問時は欄干の修理中だったようで、養生がかかっていました。

階段は中央の1間だけに設けられ、階段の下には浜床があります。

側面3間のうち、後方の2間は母屋です。

母屋柱は円柱で、側面は横板壁。正面はすだれがかかっていて建具を確認できず。

縁側は切目縁が3面にまわされ、欄干は跳高欄。

軸部は長押と貫で固定され、柱上には台輪が通っています。

母屋の組物は二手先。中央の組物は持ち出しがありません。拝殿の組物と同様に、安土桃山風の極彩色に塗られていた跡が残っています。

組物のあいだに中備えはありません。

組物の上の妻虹梁は、社殿の規模のわりに細い材が使われています。妻虹梁の上には大瓶束。

破風板の拝みと桁隠しは猪目懸魚。

背面。長押はなく、軸部は貫が多用されています。

縁側は背面の部分で途切れ、脇障子を立ててふさがれています。

母屋柱は礎石の上に建てられています。床下は、成形の手間を省いて八角柱にしています。

背面の軒下。

組物は出組で、軒桁を持ち出しています。こちらも中備えはありません。

(※2020/01/11撮影)

最後に左正面から見た図。

境内社など

拝殿の周辺には、境内社などの社殿が点在しています。

こちらは3つの摂社末社を合祀した社殿。左から「子安大神社 熊野大神社」「筑摩大神社」「八坂大神社」。

切妻、銅板葺。

境内の東側に並ぶ境内社。

右の覆い屋の内部には、「太郎山神社」の本殿がありました。一間社流造、板葺。

境内の西側の道路に面した場所には、鐘楼があります。かつて当社境内にあった神宮寺の遺構です。

内部に吊るされた梵鐘は、1514年(永正十一年)に小笠原長棟が寄進したもの。松本市指定重要文化財。

西側の道路をわたった先の区画には、「五條天神」「飯塚」という小祠があります。

以上、筑摩神社でした。

(訪問日2023/04/17)