今回は京都府宇治市の宇治神社(うじ-)について。

宇治神社は宇治川北岸の川沿いに鎮座しています。

創建は不明。平安時代の『延喜式』に「宇治神社二座」の記載があり、これは当社と宇治上神社の2社と比定されます。中世から近世にかけての詳細な沿革は不明ですが、鎌倉時代に現在の本殿が造られています。当初は「宇治離宮明神」の「下社」または「若宮」と呼ばれていましたが、明治時代に宇治上神社と分離して現在の社号となっています。

現在の社殿の大部分は江戸時代の再建で、拝殿などの4棟が府指定文化財となっています。本殿は鎌倉後期の造営と推定され、国の重要文化財に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治山田1(地図) |

| アクセス | 京阪宇治駅から徒歩10分 宇治東ICから車で5分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | 宇治神社 宇治の氏神、産土神 UJI-Shrine |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

拝殿

宇治神社の境内は南西向き。正面の入口は川沿いの道に面していて、対岸には平等院があります。

入口には明神鳥居。扁額はありません。

鳥居をくぐって進むと、参道右手に手水舎があります。

参道の先には拝殿。

桁行3間・梁間3間、入母屋(妻入)、正面軒唐破風付、檜皮葺。

造営年不明。おそらく江戸中期のものかと思います。

府指定有形文化財。

正面の入母屋破風と軒唐破風。

入母屋破風は木連格子が張られ、破風板の拝みには蕪懸魚。

千鳥破風の兎毛通には、猪目懸魚が下がっています。

柱間は正面側面ともに3間。建具はいずれもガラス戸。

正面中央の柱間。扁額は「桐原殿」。

柱は面取り角柱。柱上は舟肘木ですが、正面中央の柱上にある舟肘木は、内側が実肘木のような曲線になっています。

唐破風の小壁の部分には虹梁がかかり、中備えの蟇股が唐破風の棟木を受けています。

隅の柱。

こちらは通常の舟肘木が使われています。

頭貫木鼻や中備えの意匠はありません。

左側面。

柱上はいずれも通常の舟肘木。

縁側は切目縁が4面にまわされています。

背面。軒唐破風はありません。

軒裏は二軒まばら垂木。

中門

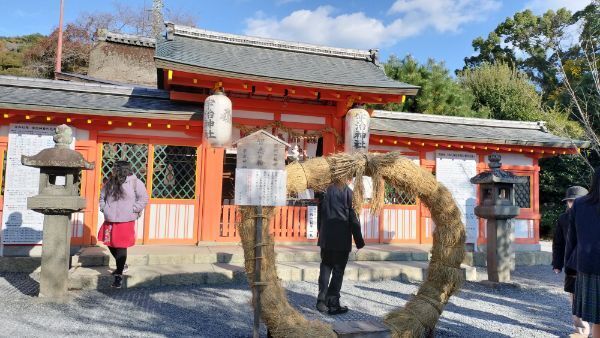

拝殿の後方には明神鳥居が立ち、その先の一段高い区画に中門と本殿があります。

中門の手前には茅の輪のようなもの。稲藁で造られていて、案内板によると「知恵の輪」とのこと。

中門は、薬医門、切妻、銅板葺。

柱は角柱が使われ、正面の柱間に中備えなどの意匠はありません。

左側面。

正面方向には女梁と男梁が出て、軒桁を受けています。

側面には冠木が突き出ています。冠木の影になってしまっていますが、男梁の上には板蟇股があり、棟木を受けています。

破風板の拝みには猪目懸魚。

中門の左右には廊がついています。切妻、銅板葺。

柱は面取り角柱で、柱上は舟肘木。正面の柱間には菱組みの連子。

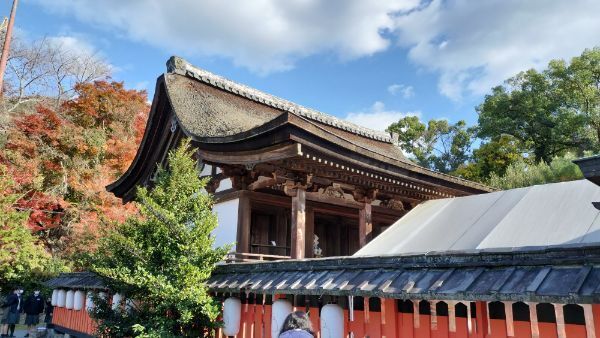

本殿

中門と透塀の内側には本殿が鎮座しています。祭神は菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)で、宇治上神社の左殿と同じです。

桁行3間・梁間2間、三間社流造、向拝3間、檜皮葺。

鎌倉時代後期の造営と考えられます。国指定重要文化財。

正面から見た図。向拝は3間あります。

中央の柱間には階段が7段設けられています。

向拝柱は面取り角柱。鎌倉時代のものにしては面取りの幅が小さく見えます。

柱上の組物は出三斗と連三斗。実肘木を使わず、軒桁を直接受けています。

柱間は頭貫でつながれ、中備えは蟇股。内側には牡丹らしき花の彫刻がありますが、鎌倉時代の蟇股彫刻にしては写実的な造形のため、この彫刻は後補かと思います。

隅の向拝柱は、組物の上から繋ぎ虹梁が出ていて、母屋の頭貫の位置に取りついています。

中央の向拝柱(中央奥)は、組物の上に手挟があります。

母屋は正面3間、側面2間。側面は2間とも白壁。

縁側はくれ縁が3面にまわされ、欄干は跳高欄。側面後方には脇障子が立てられています。

母屋柱は円柱。柱上の組物は平三斗と連三斗。中備えはありません。

軸部は貫と長押で固められています。

妻虹梁の上には豕扠首。破風板には猪目懸魚。

背面は3間。こちらも中備えがありません。

隅の柱の組物は連三斗で、頭貫の位置から皿付きの斗栱が出て、連三斗を持ち送りしています。

柱の上部の後方(写真左手前)には、木鼻のような意匠がついています。

右側面(北東面)。

正面の扉は、柱筋から奥に入った位置にあります。

頭貫の上の中備えは透かし蟇股。

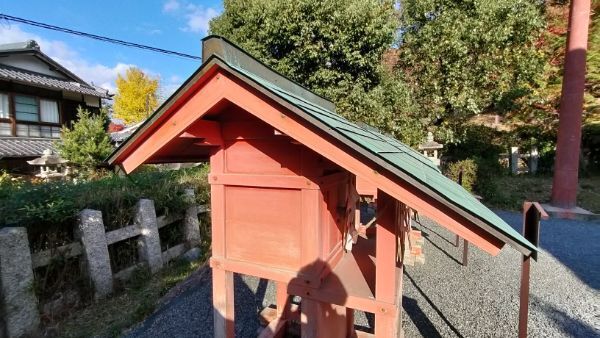

境内社

本殿の周囲には境内社が点在しています。

上の写真は本殿左手の境内社で、いずれも南東向き。左手前から、広田社(廣田社)、松尾社、高良社、伊勢両宮社。

いずれも見世棚造、一間社流造、銅板葺。

屋根は直線的な形状で、板葺きの上に銅板を葺いたような状態です。

柱は角柱が使われ、中備えや妻飾りなどの装飾的な意匠はありません。

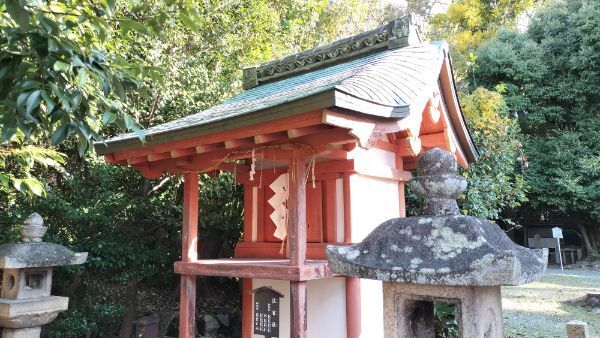

本殿右手には3棟の境内社が北西向きに鎮座しています。右手前から、春日社、日吉社、住吉社。

いずれも見世棚造、一間社流造、銅板葺。

3棟とも府指定有形文化財です。

向かって右端の春日社。

向拝柱は面取り角柱が使われ、側面に木鼻があります。柱上は出三斗。

向拝柱と母屋柱とのあいだには、白壁が張られています。

母屋柱は円柱が使われています。柱上は舟肘木。

妻虹梁の上には豕扠首。

中央の日吉社。

向拝柱は面取り角柱で、柱上は舟肘木。虹梁や木鼻はありません。

母屋柱は円柱で、柱上は舟肘木。妻飾りは豕扠首。

破風板には猪目懸魚が下がっています。

軒裏はまばら垂木ですが、後方は垂木を省略して板軒としています。

向かって左端は住吉社。

細部は日吉社とほぼ同じ造りです。

以上、宇治上神社でした。

(訪問日2024/12/06)