今回は長野県青木村の日吉神社(ひよし-)について。

日吉神社は村南部の山際の集落に鎮座しています。

創建年代は不明。当初は大法寺の近隣に鎮座していたようです。当地は比叡山延暦寺の寺領だったため、日吉大社(大津市)の祭神が勧請され、古くは「山王大権現」とも呼ばれたようです。その後の詳細な沿革は不明ですが、室町中期に現在の本殿が再建されました。

境内には拝殿がなく、そのかわりに本殿は五間社流造という大規模な建築様式で造られています。県内の神社本殿として最大規模であり、貴重な室町時代の建築であることから、長野県宝に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒386-1604長野県小県郡青木村殿戸神門416(地図) |

| アクセス | 別所温泉駅から徒歩1時間 上田菅平ICから車で35分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 10分程度 |

境内

参道

日吉神社の境内は東向き。境内は山際の集落の入口にあります。

いちおう車で乗り付けできる程度の道幅はあるのですが、「車での進入はなるべくご遠慮ください」という旨の立札がありました。

入口には石橋があり、その先に鳥居が立っています。

鳥居は木造の両部鳥居。扁額は「日吉神社」。

この神社には拝殿がありません。鳥居の下に立って境内の奥のほうを見ると、階段の先に鎮座する本殿が見えます。

この規模の神社で、拝殿がないのはめずらしいと思います。

参道右手には神楽殿。

切妻、桟瓦葺。

回り舞台などの仕掛けは、とくにないようです。

参道左手には宝物館。

切妻、銅板葺。

高低差の異なる2つの建物をつないだ造り。

柱は角柱、柱上は舟肘木。

軒裏は一重まばら垂木。

床下は円柱が使われています。

妻飾りは古風な豕扠首。

破風板の拝みには猪目懸魚。

本殿

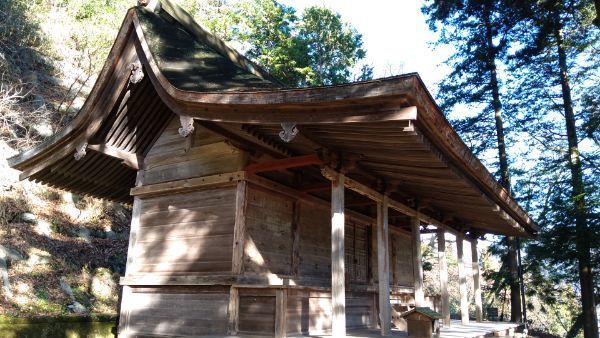

境内の最奥部には本殿が鎮座しています。

祭神は大山咋神などの山王権現。

本殿は、桁行5間・梁間1間、五間社流造、向拝5間、こけら葺。見世棚造。

母屋の正面の間口(桁行)が5間あり、五間社流造(ごけんしゃ ながれづくり)という大規模な建築様式となっています。神社の本殿はたいてい正面3間の三間社流造であり、五間社流造はめずらしいです。長野県内で最大規模の神社本殿といえるでしょう*3。

また、側面に縁側がなく、正面に棚のような縁側を設けた見世棚造(みせだなづくり)という構造となっています。見世棚造は小規模な本殿で多く見られる造りで、この規模の本殿で見世棚造が採用されるのもめずらしいです。

向拝は5間。

向拝の隅の柱。

向拝柱は角柱。面取りの幅が大きく、古風な造り。

隅の柱の側面には、繰型のついた木鼻があります。木鼻に彫られた渦の巻き数が多く、この点も古風です。木鼻の上には巻斗が乗り、組物を持ち送りしています。

柱上の組物は連三斗。実肘木は使われず、軒桁を直接受けています。

向拝柱のあいだには、細い貫が渡されています。

中備えはなく、簡素な趣。

向拝柱と母屋は、まっすぐな虹梁でつながれています。虹梁の向拝側は組物の上から出ていて、母屋側は長押の上の位置に取り付いています。

母屋は正面5間。

母屋の前面のみ縁側(見世棚)が設けられています。縁側の下には浜床が張られ、そこに向拝柱が立っています。

正面中央の柱間は桟唐戸。ほかの4間の柱間は、横板壁です。

なお、桟唐戸は鎌倉時代に出現する禅宗様(寺院建築)の意匠です。

母屋柱は円柱。柱上には舟肘木。ここに斗栱を使わないのは古風な造りです。

軸部は長押と貫で固定されています。

側面は1間。柱間は横板壁。

側面の妻飾りは、虹梁と大瓶束が使われています。

ここに豕扠首ではなく大瓶束を使うのは、神社本殿にしては新式の造りだと思います。

背面は、正面と同じく5間。

正面や側面と同様に、中備えはなく、柱間は単純な横板壁です。

母屋柱は円柱なのですが、後方の隅の柱は床下が八角柱になっています。

破風板の拝みと桁隠しには蕪懸魚。

大棟鬼板には、鬼面が掲げられています。

これは甲信地方の寺社建築でよく見かける意匠。

以上、日吉神社でした。

(訪問日2022/12/02)