今回は山梨県笛吹市の甲斐国分寺(かい こくぶんじ)について。

甲斐国分寺は市南部の川沿いに鎮座する臨済宗妙心寺派の寺院です。山号は護国山。

前身となった甲斐国分寺は、奈良時代に聖武天皇の勅命によって開かれました。創建後は甲斐国の中心地として隆盛しましたが、何度か移転をくりかえし、律令制の衰退とともに当寺も衰微したようです。寺伝によると1255年に伽藍を焼失し、のちに再興されるもふたたび荒廃したとのこと。

現在の甲斐国分寺は、奈良時代創建の甲斐国分寺の後継として、室町後期に再興されたものです。寺伝によると武田信玄によって再興され、のちに臨済宗に改められたとのこと。平成期には甲斐国分寺跡の公有化と保存のため、1998年から2006年にかけて伽藍や墓地が現在地へ順次移転されました。

現在の伽藍は江戸中期に再建された諸堂を移築したもので、本堂などの4棟が市の文化財に指定されています。北東にある旧境内地には奈良時代の甲斐国分寺の伽藍の跡があり、甲斐国分寺跡として国の史跡に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒405-0074山梨県笛吹市一宮町国分196-1(地図) |

| アクセス | 一宮御坂ICから車で5分 |

| 駐車場 | 20台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | トップページ|国分寺[甲斐国分寺] |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

鐘楼門

甲斐国分寺の境内は南向き。周辺はモモ畑が広がり、境内の西側と東側に出入口があります。こちらは西側の出入口。

右の寺号標は「護國山 國分寺」。

鐘楼門は、一間一戸、楼門、入母屋造、茅葺形銅板葺。

上層の梵鐘の銘より、1751年(寛延三年)頃の再建と考えられます*1。市指定有形文化財。

下層。

柱は円柱で、基部にはそろばん珠状の礎盤。

柱間は、正面1間、側面2間。四脚門に似た構成です。

左手前の隅の柱。

頭貫の位置には木鼻がつき、その上には挿肘木の斗栱が出て上層を受けています。

隅の柱は通し柱で、上層の柱とつながっています。

側面中央の柱。

こちらは柱上に出三斗が置かれていて、通し柱ではありません。

内部の通路部分。

主柱のあいだには頭貫がわたされ、中備えに蟇股があります。彫刻の題材は竹に虎と思われます。

天井は上層の床板を兼ねた踏み天井です。

上層。扁額は山号「護國山」。

柱は上端が絞られた円柱。頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出三斗。中備えにも平三斗があり、通肘木で軒桁を受けています。

左側面(西面)。

上層側面は1間。

内部には梵鐘が吊るされています。

屋根葺きは茅葺形銅板葺。当初は茅葺でしたが、平成期の移築時に銅板葺に改められました。

入母屋破風には木連格子。破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚が下がっています。

本堂と庫裏

鐘楼門の先には本堂が南面しています。

寄棟造、茅葺形銅板葺。

梵鐘の銘文より、元禄年間(1688-1704)の再建と考えられます。市指定有形文化財。

外観は禅宗寺院の方丈の形式で、向拝や装飾材がなく質素な趣。

柱は角柱で、柱上は実肘木。建具は障子戸と雨戸が使われています。

案内板によると、内部は横3列・縦2列の6区画に区切られ、中央奥の間は板敷きの仏間とのこと。

本堂向かって左(西)には石庭があります。

本堂向かって右には庫裏。

入母屋造(妻入)、茅葺形銅板葺。

棟札より、1853年(嘉永五年)再建。市指定有形文化財。

破風板の拝みには鰭のついた懸魚。

妻飾りは虹梁と大瓶束。

庫裏の向かいには庭園があります。

薬師堂

本堂向かって左手前には薬師堂が東面しています。

寄棟造、茅葺形銅板葺。

部材の墨書より、1656年(明暦二年)再建。市指定有形文化財。

移転前の薬師堂は柱の位置を変更するなどして大規模な改造が施されていましたが、平成期の移転時に再建当初の形式に復したようです。

柱間は正面側面ともに3間ですが、後方に1間通りの庇がつき、側面は4間に見えます。

建具は正面中央が半蔀、ほかは引き戸。縁側はくれ縁が3面にまわされています。

柱は角柱が使われ、柱上は舟肘木。

背面の庇。

片流れの庇がついていますが、中央の1間は庇を切り上げて屋根と一体化しています。

甲斐国分寺跡

甲斐国分寺跡は、甲斐国分寺の北東100メートルほどの位置にあります。当寺の旧境内であり、前身となった奈良時代の甲斐国分寺の遺跡です。

右の標柱は「史跡 甲斐国分寺址」。左の石碑は「勅建古道場」。

甲斐国分寺跡の敷地に入ると年代不明の石積みがあり、その奥に諸堂の跡があります。

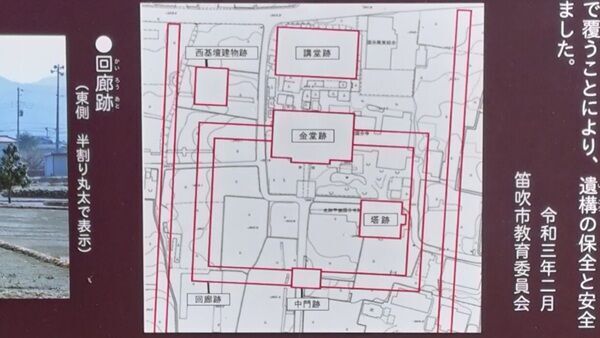

奈良時代の甲斐国分寺の伽藍配置図。

中門、金堂、講堂を直線上にならべ、中門と金堂をつなぎ、回廊の内側の右(東)寄りに塔が立てられていました。このような配置を大官大寺式伽藍配置といい、飛鳥時代末期に出現する配置です。

近い時代の伽藍配置には法隆寺式と川原寺式(両者とも飛鳥時代の中期から後期のものと考えられる)があり、これらの配置では金堂と塔が中心の直線から少しはずれた位置に置かれます。対して大官大寺式では、金堂が中心線上に置かれているのが特徴です。

中心部には金堂跡。本堂に相当する伽藍です。

礎石の位置が移動させられてしまっているため、建物の規模は不明とのこと。

金堂跡の奥(北)には講堂跡。

こちらは礎石がよく残っており、正面7間・側面4間の堂だったと判明しています。

金堂跡の南東、敷地の端のほうには塔跡。

礎石は正方形の平面に配置されており、3間四方の三重塔または五重塔が建っていたと考えられます。

塔跡の中心部には、心柱(塔の各層の中心部を貫通する柱)を据える心礎があります。

中央部が円く浮き彫りになっていて、ここに心柱を据えたようです。

以上、甲斐国分寺でした。

(訪問日2024/12/28)

*1:笛吹市教育委員会の案内板より