今回は埼玉県川越市の薬師神社と古谷神社について。

薬師神社(伊佐沼)

所在地:〒350-0855埼玉県川越市伊佐沼577(地図)

薬師神社(やくし-)は伊佐沼(いさぬま)北西岸の住宅地に鎮座しています。

創建は不明。冷水山医王寺という天台宗寺院が当社の前身で、江戸前期に川越城主・酒井忠利によって現在の本殿が造営されました。明治時代には廃仏毀釈で医王寺が廃寺となり、薬師堂は薬師神社本殿として存続し現在に至ります。

境内

薬師神社の境内は南西向き。入口は伊佐沼北岸を通る道路に面しています。境内には、本殿のほか目立った社殿はありません。

本殿は、桁行3間・梁間3間、寄棟(妻入)、芦葺。正面に庇3間、銅板葺。

1623年(元和九年)に川越城主・酒井忠利の寄進により建立され、1692年(元禄六年)に川越城主・松平信輝によって改修されています。現在の本殿は1959年に坂本才一郎氏によって改修されたもので、建立当初の形態が復元されているとのこと。(川越市教育委員会の案内板より)

「薬師神社」の名称で市指定有形文化財となっています。

正面の軒先には、母屋と同じ幅の庇(向拝)が設けられています。庇の柱は角柱で、細い材が使われています。

母屋正面は3間で、中央は桟唐戸、左右は半蔀。

庇と母屋はそれぞれ独立していて、軒裏はつながっていません。

庇の柱と母屋の柱とのあいだには、細い貫のような材がわたされています。

左側面。正面よりも奥行きのほうが大きく、前後に長い平面です。

側面は3間。前方は半蔀、後方の2間は板壁。

縁側は切目縁が3面にまわされ、縁側はありません。

母屋柱は上端が絞られた角柱。頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出三斗。台輪の上の中備えは撥束です。

本殿向かって右手前には地蔵と社号標。

社号標は「薬師神社」。境内入口から数十メートルほど離れた場所に置かれています。

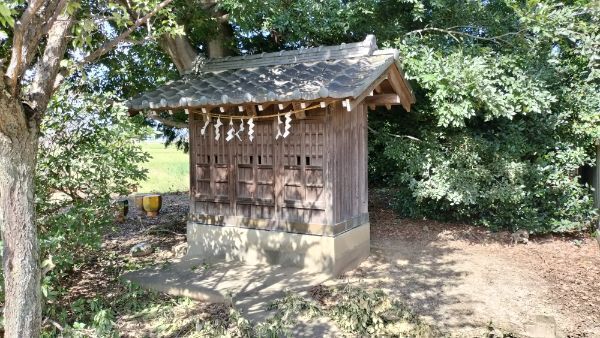

本殿向かって左側には境内社。

3社を合祀した社殿で、左から愛宕神社、稲荷神社、天満宮が祀られています。

以上、薬師神社(伊佐沼)でした。

古谷神社

所在地:〒350-0001埼玉県川越市古谷上3564(地図)

古谷神社(ふるや-)は市東部の住宅地に鎮座しています。

創建は不明。境内は古墳の上にあり、赤城神社(群馬県前橋市)が勧請されたと考えられます。当初は赤城社と呼ばれたようですが、大正期に近隣の神社を合祀して現在の社号に改められました。

境内

古谷神社の境内は住宅地の一画にあり、参道は農道と並行するように伸びています。

左の社号標は「上郷鎮守 古谷神社」。

参道には石造明神鳥居が立っています。

二の鳥居。石造明神鳥居で、扁額は「古谷神社」。

二の鳥居の左奥には手水舎。切妻、銅板葺。

頭貫に象鼻があるほかは、とくに目立った意匠はありません。

二の鳥居の右奥、境内東側には境内社が南面しています。

案内板には“末社(前庭)”と書かれていて、近隣にあった天神社や稲荷社などを合祀した社殿のようです。

入母屋、向拝1間、桟瓦葺。

向拝柱は面取り角柱。側面には象鼻。柱上は皿付きの出三斗。

虹梁は波の絵様が彫られ、中備えは蟇股。扁額の字は「天満宮」かと思います。

側面の入母屋破風。

木連格子が張られ、破風板に波状の懸魚があります。

末社(前庭)の右手前には神楽殿らしき社殿があります。

切妻、桟瓦葺。西面庇付き。東面1間通り庇付き。

参道に戻って階段を昇ると、丘の上に拝殿があります。上の写真は南西方向から見た図。

入母屋、向拝1間、銅板葺。

向拝柱は糸面取り角柱。側面に木鼻がつき、柱上は皿付きの出三斗。

虹梁中備えは板状の蟇股。

母屋の正面は3間で、中央は半蔀、左右は引き戸。側面は2間で、前方は引き戸、後方は横板壁です。

柱は角柱が使われ、柱上は舟肘木。組物や中備えはありません。

縁側は切目縁が3面にまわされ、側面後方には脇障子が立てられています。

拝殿の後方には透塀に囲われた本殿が鎮座しています。祭神は大国主と豊城入彦命(案内板より)。

本殿は、一間社流造、銅板葺。

向拝柱は几帳面取り角柱、母屋柱は円柱が使われています。柱上はいずれも舟肘木。

妻飾りの豕扠首や、破風板の猪目懸魚のほか、とくに目立った意匠のない簡素な造りです。

拝殿向かって左には境内社が南面しています。案内板には“末社(本社脇)”と書かれていて、姥神社、熊野神社、秋葉神社を合祀した社殿のようです。

一間社流造、正面千鳥破風付、銅板葺。

向拝は1間。

5段の階段が設けられています。階段の下には浜床。

向拝柱は面取り角柱。正面と側面に木鼻があります。

柱上は連三斗。

虹梁は若葉の絵様が彫られ、中備えは蟇股。蟇股には菊らしき花の彫刻があります。

母屋柱は円柱。

正面には板戸が設けられ、その左右の羽目には唐草の彫刻が入っています。

右側面。

縁側の後方には脇障子が立てられ、羽目板には鯉の滝登りが彫られています。

柱上の組物は尾垂木二手先で、柱間にも組物が置かれています。組物と組物のあいだには板蟇股があります。

妻飾りは二重虹梁。大虹梁の上には蟇股と大瓶束が置かれ、二重虹梁の上は豕扠首が棟木を受けています。

破風板には蕪懸魚が下がっています。拝みの蕪懸魚は、左右に雲状の鰭があります。

背面。こちらは縁側がありません。

柱間は横板壁。

母屋柱は床下の成形を省略していて、八角柱になっています。

正面の千鳥破風。

破風板には銅板の飾り金具がついています。懸魚はありません。

破風の奥には豕扠首が見えます。

本殿向かって左側、境内北西の区画には石祠の境内社が並んでいます。

ほかの境内社と同様に、近隣にあった小社を移転したものです。

以上、古谷神社でした。

(訪問日2024/10/11)