今回も長野県小諸市の布引観音について。

当記事では白山社、観音堂、宮殿などの伽藍について述べます。

白山社

本堂から観音堂のほうへ進むと、岩陰に鎮守社の白山社が鎮座しています。

見世棚造、一間社隅木入り春日造、こけら葺。

八十二文化財団*1によると室町中期の造営とのこと。当初は御牧ケ原(東御市)の白山という場所に鎮座していて、移築年は不明ですが当初の形態を保って移築されたようです。

「白山社社殿」として長野県宝(県指定有形文化財)。

大棟鬼板には鬼面が掲げられています。

破風板の拝みには蕪懸魚。破風には木連格子が張られています。

軒裏は一重の繁垂木。

手前の柱の上から斜め手前方向に隅木が伸び、入母屋に近い軒まわりです。そして背面には軒がまわされていません。よってこの社殿の様式は隅木入り春日造です。

向拝柱は面取り角柱。柱上は舟肘木。

柱の面取りは幅がやや広く、古風な技法です。

母屋柱も面取り角柱が使われています。柱上は舟肘木。

軸部は長押で固められ、柱間は横板壁。中備えはありません。

母屋の手前には階段のかわりに見世棚が設けられ、略式の本殿となっています。

柱は井桁状に組まれた土台の上に据えられています。

愛染明王

白山社の先には岩のトンネルがあり、その入口の岩壁に名称不明の伽藍が収まっています。

切妻造、正面軒唐破風付、銅板葺。

柱は円柱。中央の柱間は頭貫の位置に虹梁がかかり、頭貫と虹梁の上には台輪が通っています。

柱上の組物は出三斗。中央の中備えは蟇股。

破風板の拝みには波の意匠の懸魚。

トンネルを通った先の岩壁には「愛染明王」の扁額のかかった伽藍があります。

入母屋造、銅板葺。

柱は糸面取り角柱。柱上は皿付きの出三斗。

虹梁には若葉と波の絵様が浮き彫りされています。

観音堂

境内の最奥部には懸造の観音堂。上の写真は本堂近辺から見た図で、右奥に佐久平が見えます。

観音堂は、入母屋造(妻入)、左側面向拝1間 軒唐破風付、瓦棒銅板葺。

造営年不明。江戸後期の再建と思われます。

観音堂の正面側は崖から突き出ているため、堂内へは左側面から出入りします。

出入口の向拝は1間。

各所に素木の彫刻が配されています。

向拝柱は几帳面取り角柱。正面には唐獅子、側面には象の木鼻。

虹梁には菊や波の意匠の彫刻がついています。

組物は出三斗を2つならべた構造のもの。

虹梁中備えは竜の彫刻。その上には妻虹梁がわたされ、唐破風の小壁に雲の彫刻があります。

破風板の兎毛通は鳳凰の彫刻。

向拝柱と母屋とのあいだには海老虹梁がわたされています。

奥の母屋は前方が吹き放ちの外陣になっています。母屋柱は円柱で、軸部は貫と長押で固められています。

母屋の台輪の上の中備えは蟇股。武田菱の紋が描かれています。

堂内は板敷きで、格天井が張られています。

外陣と内陣の境界には格子戸が入っています。

内陣向かって右側には檀が設けられ、中央奥に本尊の聖観世音菩薩立像(布引観音)とその脇侍が安置されています。

天井は設けられておらず、岩屋の天井をそのまま内陣の天井としています。

宮殿

内陣向かって左側には宮殿(くうでん)が安置されています。

宮殿とは、建物のような外観をした厨子のこと。観音堂の入口に「重要文化財」と書かれた案内板がありますが、懸造の観音堂についてはとくに文化財指定されておらず、こちらの宮殿だけが重要文化財に指定されています。

入母屋造、板葺。

棟札より1258年(正嘉二年)造営。「釈尊寺観音堂宮殿」として国指定重要文化財*2。

県内最古とされる建築のひとつ。年代が明らかな建築にかぎれば、この宮殿が長野県で最古の建築となります*3。当寺の伽藍は戦災や天災で何度か焼失していますが、この宮殿は岩屋の奥にあるおかげで難をのがれて現存しています。

細部は鎌倉時代の和様建築の意匠が使われています。小諸市公式サイト*4によると“地方的な未熟さがなく、建立年代が明確なこととともに、美術史上重要な建築物”とのこと。

壁面の中央には金箔を貼った扉が設けられています。

柱は円柱で、軸部は長押で固められています。頭貫木鼻はありません。

柱上の組物は出三斗。扉の上の中備えにも出三斗があります。組物のあいだの中備えは透かし蟇股で、鎌倉時代のもののため彫刻は平板で抽象的な造形。

軒裏は平行の二軒繁垂木。屋根は板を重ねて葺いています。

境内伽藍については以上。

布引伝説「牛に引かれて善光寺参り」の後日談

「牛に引かれて善光寺参り」の伝説は長野県内、とくに北信地域で著名です。大まかな筋は以下のとおり。

- 当地に住む老婆が洗濯をしていると、風で布が飛ばされた

- 牛が現れ、角に布をひっかけて走り去った

- 老婆は牛を追ったが善光寺門前で見失った

- 善光寺を参拝してみると、牛は仏の化身だったことがわかった

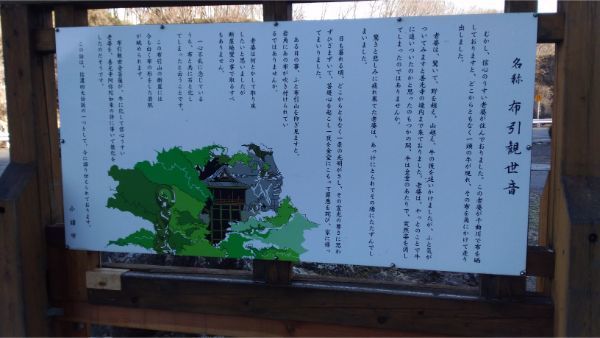

たいていはここで物語がおわりますが、布引観音の駐車場にある案内板には物語の後日談が書かれています。

- 善光寺から帰った老婆は、信心深い性格になった

- しばらくして、なくした布が布引観音の岩山に引っかかっているのを見つけた

- 老婆は「布を返してください」と仏に念じた

- 念じつづけるうちに老婆は石になっていた

なんとも手きびしい、救いのない結末です。老婆が善光寺で得た信心はかりそめで、心根の欲深さは変わらなかったということでしょう。

以上、布引観音(釈尊寺)でした。

(訪問日2019/12/28,2025/02/01)

*1:http://www.82bunka.or.jp/bunkazai/detail.php?no=1451&seq=0、2025/04/19閲覧

*2:附:棟札1枚

*3:中禅寺薬師堂(上田市)も県内最古の建築とされ、平安時代の造営という説もあるが、はっきりとした年代は判っていない

*4:釈尊寺観音堂宮殿/小諸市オフィシャルサイト、2025/04/19閲覧