今回は青森県弘前市茜町(あかねちょう)の熊野宮(くまのぐう)について。

熊野宮は茜町の住宅地に鎮座しています。

創建は不明。同市の熊野奥照神社や熊野神社(門外)とともに熊野三所権現を摸してつくられた神社で、当社は那智宮にあたります。戦国時代から江戸時代は、当地を治めた津軽氏の庇護を受けました。明治時代には神宮寺の袋宮寺が新寺町へ移転し、独立した神社となりました。

現在の境内は江戸時代以降のもので、深い社叢に覆われています。本殿は江戸初期に津軽藩主の寄進で造られ、県の文化財に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒036-8279青森県弘前市茜町1-8-1(地図) |

| アクセス | 中央弘前駅から徒歩30分 大鰐弘前ICから車で30分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 10分程度 |

境内

拝殿

熊野宮の境内は南向き。

住宅地の一画にあり、幹線道路に背を向けて鎮座しています。すぐ南に長勝寺がありますが、当社は台地の下にあるため、移動にはかなりの迂回を強いられます。

一の鳥居は木造の両部鳥居。鋭く反り返った笠木が印象的。

右手には手水舎。切妻、銅板葺。

二の鳥居は木造の明神鳥居。

扁額はありません。

拝殿は、入母屋(妻入)、向拝1間、銅板葺。

向拝中備えは蟇股。

向拝柱は几帳面取りで、側面に拳鼻。柱上は出三斗。

母屋の扁額は「熊野宮」。

本殿

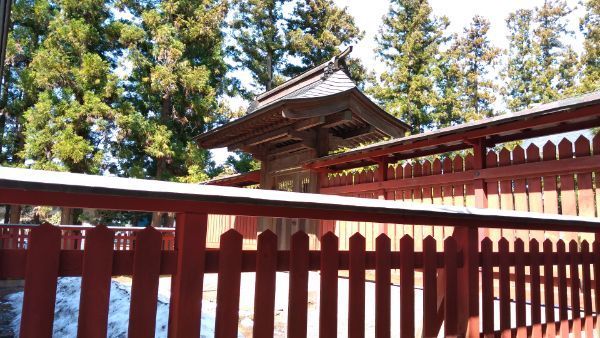

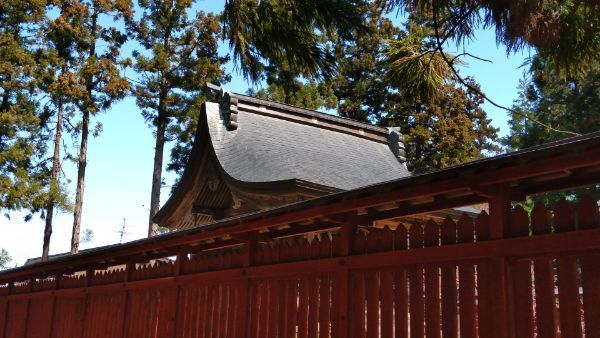

拝殿の後方には、中門と板塀に囲われた本殿が鎮座しています。こちらは中門の右側。

中門は、一間一戸、切妻、銅板葺。

本殿は、桁行3間・梁間2間、三間社流造、向拝1間、鉄板葺。

1615年(慶長二十年)の再建と考えられます。2代藩主・津軽信枚の寄進。青森県指定重宝*1。

祭神はイザナキ、イザナミと、速玉男、事解男、ミヅハノメ(境内案内板より)。

向拝は1間。

左右の向拝柱をつなぐ虹梁がないのが特徴的。

母屋は正面に3組の板戸が設けられています。

手前の縁側には1対の狛犬。

向拝柱は角面取り。

柱上の組物は、連三斗を左右対称にした形状のもの。

柱の外には象頭の木鼻が、内側には斗栱が付き、組物を持ち送りしています。

向拝柱と母屋柱は、まっすぐな梁でつながれています。案内板(熊野宮と弘前市教育委員会)によると、“古い形式が残されている”とのこと。

母屋柱は大面取り角柱。軸部は長押と貫で固定されています。

縁側は切目縁が3面にまわされ、欄干は跳高欄。

柱上には舟肘木が使われています。

中備えはありません。装飾的な意匠がほぼなく、質素な造りです。

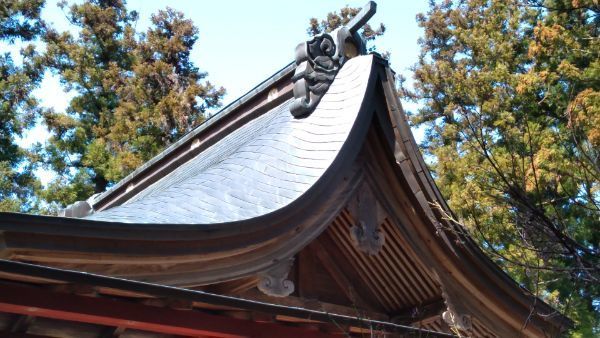

妻飾りは古風な豕扠首。

背面も3間。

こちらは縁側がまわされておらず、脇障子を立ててふさいでいます。

右側面(東面)の破風。

破風板の拝みと桁隠しは蕪懸魚。

屋根は当初こけら葺きだったようですが、現在は銅板葺になっています。

最後に、長勝寺の北の広場にある忠霊塔付近から熊野宮を見下ろした図。

左の木立が熊野宮の社叢。中央奥は岩木山。

以上、熊野宮でした。

(訪問日2022/04/09)

*1:附:棟札3枚。