今回は埼玉県川越市の三芳野神社(みよしの-)について。

三芳野神社は川越城の一画に鎮座しています。

創建は不明。社記『三芳野天神縁起』によると、大同年間(806-810)に氷川神社(さいたま市大宮区)を勧請して創建されたらしいです。創建時の所在地も不明ですが、太田道真・道灌父子が河越城(川越城)を築くにあたり、北野天満宮(京都市)を合祀して現在地へ移転しました。以降、当社の置かれた区画は天神曲輪と呼ばれるようになり、城の鎮守として歴代城主から篤く崇敬されました。江戸時代は幕府の直轄となり、江戸城から東照宮の社殿が移築(のちに同市の氷川神社へ移築)されるなど、幕府による造営が何度か行われています。古くは三芳野天神と呼ばれましたが、明治初期に現在の社号に改められています。

現在の主要な社殿は江戸前期のものとされ、境内全体が市指定の史跡です。拝殿などの主要な社殿や、その手前に鎮座する蛭子社・大黒社の計3棟は、県の文化財に指定されています。また、当社は童謡「とおりゃんせ」の発祥地とされています。

現地情報

| 所在地 | 〒350-0053埼玉県川越市郭町2-25-11(地図) |

| アクセス | 川越市駅または本川越駅から徒歩30分 川越ICから車で20分 |

| 駐車場 | なし(初雁公園に駐車場あり) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

参道と境内社

三芳野神社の境内は南向き。正面の入口は住宅地の生活道路に面しています。

現在は正面入口から拝殿までまっすぐ参道が伸びていますが、江戸時代は川越城の東側に入口があったようです。

右の石碑には、当社の社名の由来となった『伊勢物語』に書かれた「三芳野の里」のくだりの句が彫られています。

参道を進むと、拝殿の手前に石造明神鳥居が立っています。

参道右手には手水舎。

切妻、銅板葺。

拝殿の手前、参道の右側と左側には、末社の蛭子社と大黒社が向かい合って鎮座しています。こちらは拝殿右手前(参道東側)に西面する蛭子社。

一間社流造、銅板葺。見世棚造。

扁額裏の銘より、1734年(享保十九年)頃の再建と考えられています*1。県指定有形文化財。

向拝柱は糸面取り角柱。面取りの幅が小さいのは、江戸中期から後期の技法です。

柱上は舟肘木。

縁側や階段はなく、母屋の正面だけに見世棚が設けられています。

社殿は四角い礎石の上に据えられ、土台の部分に長押が打たれています。

母屋正面には板戸が設けられています。

扁額は「蛭子社」。

母屋柱は円柱。軸部は長押で固められています。柱上は舟肘木。

向拝柱と母屋柱とのあいだには、繋ぎ虹梁がわたされています。

妻面には妻虹梁がわたされ、妻飾りは豕扠首。破風板の拝みと桁隠しには猪目懸魚が4つ下がっています。

拝殿左手前(参道西側)には大黒社が東面しています。

一間社流造、銅板葺。見世棚造。

造営年は不明ですが、建築様式や意匠がよく似ているため蛭子社と同年(1734年頃)の再建と考えられます。県指定有形文化財。

向拝柱は糸面取り角柱、柱上は舟肘木。向拝に虹梁はありません。

板戸の上の扁額は「大黒社」。

母屋柱は円柱。柱間は横板壁。

柱上の組物は舟肘木で、妻飾りは豕扠首。

破風板には猪目懸魚が4つ。軒裏は一重の繁垂木です。

柱は床下も円柱に成形され、柱間は横板でふさがれています。

拝殿・幣殿・本殿

境内の中心部には、拝殿・幣殿・本殿が一体化して1棟となった社殿が鎮座しています。

権現造、銅板葺。

「三芳野神社社殿」として県指定有形文化財。

江戸初期の造営(1624年)とされますが、当初は幣殿部分が存在せず、拝殿と本殿が別棟となっていて、権現造の形態ではなかったようです。また、本殿部分も当初のものではないようで、現在の本殿部分を造営するさいに拝殿・幣殿部分に改造を加えているとのこと。

上の写真は拝殿部分で、桁行3間・梁間2間、入母屋、向拝1間。

1624年(寛永元年)造営。

向かって左の向拝柱。

向拝柱は面取り角柱。側面には唐獅子の木鼻。

組物は連三斗。唐獅子の頭上に皿斗が乗り、連三斗を持ち送りしています。

虹梁は無地の細い材がわさたれ、中備えは蟇股。蟇股は彩色され、波が彫られています。

案内板によると、この社殿の蟇股はいずれも当初の材ではなく、社殿が現在の形態に改められたとき(具体的な年代は不明)に新しく作り直された材のようです。

向拝柱の上の手挟には、紅白の牡丹が彫られています。

縋破風には飾り金具がつき、桁隠しの懸魚が下がっています。

母屋の手前には5段の階段が設けられています。昇高欄は擬宝珠付き。

母屋正面は3間。中央は桟唐戸、左右は半蔀。

母屋側面は2間。柱間は半蔀です。

縁側は3面にまわされ、側面後方に脇障子を立てています。

母屋柱はいずれも円柱。軸部は貫と長押で固定。頭貫木鼻はありません。

柱上の組物は出三斗。頭貫の上の中備えは蟇股。

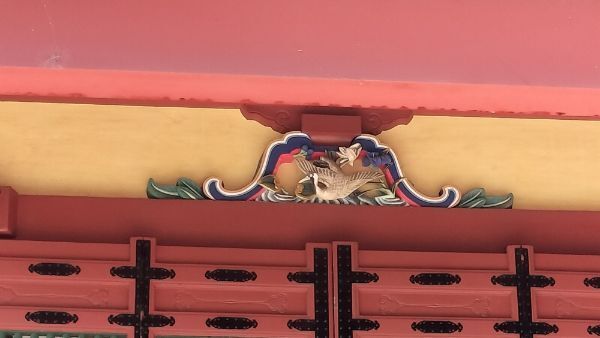

正面中央の桟唐戸の上の蟇股。蟇股の彫刻の題材は花鳥。

こちらの彫刻は、雁と菖蒲(あるいは杜若?)が題材です。川越城の別名「初雁城」や、『伊勢物語』の「三芳野の里」の段にちなんだのでしょう。

破風板や妻飾りにも飾り金具がついています。

破風板には三つ巴の紋があしらわれ、拝みには猪目懸魚。

奥の妻飾りは豕扠首。

拝殿(写真右端)の後方には幣殿と本殿がつづいています。

幣殿は本殿の軒下に取りつくように接続されています。

幣殿部分は、梁間1間・桁行2間、両下造*2、銅板葺。

造営年不明。

柱は円柱が使われ、柱間は舞良戸。組物は出三斗、中備えは拝殿と同様の蟇股です。

本殿部分は、桁行3間・梁間2間、三間社入母屋、銅板葺。

造営年不明。

側面は2間。柱間は、前方が黒漆塗りの板戸、後方が板壁。

縁側は見えませんが、脇障子が確認できます。

柱は円柱。頭貫に木鼻はありません。

組物は出組が使われています。中備えは蟇股で、こちらも花鳥が題材です。

軒裏は二軒繁垂木。本殿部分の垂木の木口には、飾り金具がついています。

本殿部分の入母屋破風。

拝殿部分のものと同様の意匠で、破風板拝みには猪目懸魚、妻飾りは豕扠首です。

以上、三芳野神社でした。

(訪問日2024/10/11)