今回は埼玉県川越市の六塚稲荷神社と広済寺について。

六塚稲荷神社(元町)

所在地:〒350-0062埼玉県川越市元町2-8-12(地図)

六塚稲荷神社(むつづか いなり-)は川越市街に鎮座しています。

創建は不明。『新編武蔵風土記稿』によると創建は室町中期で、河越城主の太田道真が開拓のため6つの古墳(塚)を切り崩したのが社名の由来とされます。江戸時代は同市の観音寺の管理下にあったようです。江戸後期には現在の本殿が造営されました。

境内

六塚稲荷神社の境内は東向き。入口は住宅地の生活道路に面し、境内の裏手には川が流れています。

境内は赤い透塀で囲われ、拝殿の手前には石造明神鳥居。

拝殿の全体図。

桁行3間・梁間2間、入母屋、向拝1間、瓦棒銅板葺。

向拝は1間。向拝柱は几帳面取り角柱で、柱上は舟肘木。

2本の向拝柱のあいだには、無地の虹梁がわたされています。両端の木鼻も、繰型や絵様のない無地のもの。中備えは角柱の束。

母屋正面は3間。柱間は板戸と半蔀。

板戸の上に掲げられた扁額は「六塚稲荷神社」。

側面は2間。建具は半蔀。

母屋柱は角柱で、柱上は舟肘木です。

縁側は切目縁が3面にまわされ、欄干は跳高欄、側面後方には脇障子が立てられています。

破風板の拝みには、雲と鹿の彫刻が下がっています。

妻面には角柱の束が立てられています。

拝殿向かって右には手水舎。

切妻、銅板葺。

拝殿の北側には社務所と公民館を兼ねたような建物があり、その一部が神楽殿となっています。

拝殿の後方には本殿が鎮座しています。

一間社流造、瓦棒銅板葺。

棟札より、1819年(文政二年)の造営。市指定有形文化財*1。

向拝の正面には虹梁がわたされ、中備えに竜の彫刻が配されています。

向拝柱は几帳面取り角柱で、正面には唐獅子、側面には獏の木鼻がついています。柱上の組物は出三斗。

反対側(南)から向拝を見た図。

向拝柱の組物の上の手挟には、波に亀の彫刻。

海老虹梁は向拝柱の木鼻の高さから出て、大きく湾曲して母屋の頭貫の位置に取りついています。

本殿は石積みの基壇の上に立てられています。

正面には角材の階段が5段設けられ、階段の下には浜床が張られています。階段と縁側の欄干は擬宝珠付き。

母屋の左側面(南面)。

母屋柱は円柱が使われています。

壁面は板壁ですが、案内板*2によると本来は彫刻された羽目板があったようで、盗難により欠損してしまっているとのこと。

縁側は切目縁が3面にまわされています。

縁の下は三手先の腰組で支えられています。

軸部は貫と長押で固定され、頭貫には唐獅子の木鼻がついています。

母屋の組物は出組。中備えは蟇股で、唐獅子の彫刻です。蟇股の上の支輪板は、波の意匠が彫られています。

妻虹梁には絵様が線彫りされ、妻飾りは笈形付き大瓶束。

破風板の拝みには鳳凰らしき彫刻がありますが、風雨による劣化で造形がつぶれてしまっています。

桁隠しには雲状の懸魚。

母屋の正面。

正面には板戸が設けられています。扉の左右の羽目の彫刻は、鯉の滝登り。

右側面(北面)。

こちらは壁面の羽目があり、彫刻の題材は武士と唐子とのこと(案内板より)。

脇障子の羽目は狐の彫刻。

ほか、見逃してしまいましたが、案内板によると背面の縁の下には狐が出入りするという穴があったり、背面の羽目には浦島太郎を題材とした彫刻があったりするようです。

本殿の北側には3棟の境内社が横並びになって東面しています。

左から、琴平神社、三峰神社、八幡神社。

3棟とも、一間社流造、銅板葺。左右の2棟は軒裏が垂木のない板軒になっているなど、中央の三峰神社とくらべて簡素な造りをしています。

以上、六塚稲荷神社でした。

広済寺

所在地:〒350-0061埼玉県川越市喜多町5-1(地図)

広済寺(こうさいじ)は川越市街に鎮座する曹洞宗の寺院です。山号は青鷹山。

創建は寺伝によると1548年(天文十七年)。河越城主・大道寺政繁が菩提寺として開基したと伝わります。江戸中期に中興されましたが、1816年の火災でほとんどの伽藍を焼失し、その後、現在の伽藍が再建されています。

境内

広済寺の境内は東向き。入口は幹線道路に面しています。

門中の表札には「臨済宗 広済寺」とあります。

境内に入ると、少し奥まった位置に山門があります。

四脚門、切妻、桟瓦葺。

柱はいずれも几帳面取り角柱。

正面の控柱の側面には見返り唐獅子の木鼻がつき、柱上の組物は出組。

虹梁には若葉の絵様が彫られ、中央には組物、その左右には板蟇股が配されています。

左側面(南面)。

破風板の拝みには懸魚が下がり、懸魚の鰭や桁隠しは波の彫刻となっています。

主柱(写真中央)の側面には冠木が突き出ています。

こちらも頭貫の上の中備えに板蟇股が使われ、組物は出組です。

組物で持ち出された虹梁の下には支輪板があり、支輪板には雲や鶴の彫刻が入っています。

妻飾りは二重虹梁。

大虹梁の上には蟇股と出組があります。

二重虹梁の上は笈形付き大瓶束。

扉筋の主柱にも角柱が使われ、前後方向の柱間は貫で連結されています。

門扉は板戸。

扁額は山号「青鷹山」。

背面。

各所の意匠は正面と同様で、こちらも控柱の側面に見返り唐獅子の木鼻があります。

山門向かって右側には、地蔵を祀った堂と鐘楼があります。

堂内には2つの石仏と社殿が安置されています。

向かって右は咳地蔵(しわぶきじぞう)。向かって左は無腮地蔵(あごなしじぞう)。

奥にある社殿は、2棟とも、一間社流造、板葺、見世棚造。

鐘楼は、入母屋、桟瓦葺。

柱は面取り角柱。頭貫には象鼻がついています。

組物は出三斗。台輪の上の中備えは蟇股。

軒裏は一重でまばらな扇垂木。

参道の先には本堂が鎮座しています。

寄棟、桟瓦葺、向拝1間 向唐破風、銅板葺。

向拝は1間。

母屋部分の意匠は簡素ですが、向拝部分には多数の彫刻が配されています。

上から、破風板の兎毛通は鳳凰、唐破風の小壁の笈形付き大瓶束は雲、大瓶束の結綿は菊の紋、虹梁中備えは竜の彫刻となっています。

向かって左の向拝柱。

几帳面取り角柱が使われ、側面には見返り唐獅子の木鼻。柱上は出三斗。

右の虹梁との接続部には持ち送りが添えられ、波に亀が彫られています。

本堂(写真右奥)の左手前、境内南側の区画には金毘羅社が東面しています。

入口の鳥居は石造明神鳥居で、北向き。

金毘羅社の社殿(拝殿・楽の間・幣殿・本殿)は市指定文化財です。

金毘羅社拝殿は、入母屋、向拝1間 向唐破風、桟瓦葺。

拝殿部分は1839年(天保十年)の増築。

唐破風の兎毛通は鳳凰の彫刻。

唐破風の小壁には虹梁がかかり、麒麟の彫刻が置かれています。

向拝柱のあいだにも虹梁がかかり、中備えは空間いっぱいに竜の彫刻が入っています。

向かって右の向拝柱。

几帳面取り角柱が使われ、正面は唐獅子、側面は象の木鼻。柱上は出三斗。

持ち送りには、波に亀の彫刻。

向拝内部には鏡天井が張られ、板に竜が描かれています。

絵の右下には「天保十年」*3「文晁畫」*4と書かれており、谷文晁の最晩年の作らしいです。

拝殿の母屋は、正面3間・側面2間。柱間は半蔀です。

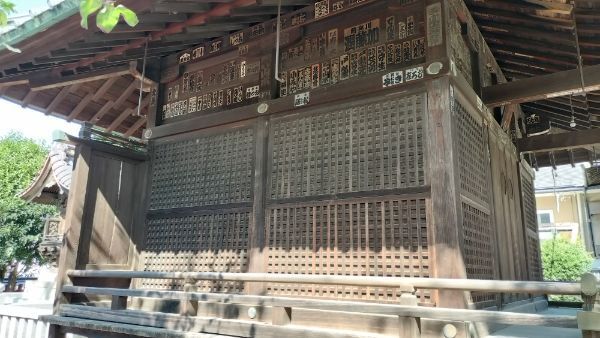

拝殿の左右には、楽の間と呼ばれる小屋がつながっています。

楽の間は、切妻、桟瓦葺。

拝殿と楽の間の後方には幣殿に相当する社殿(写真左下)がつづき、本殿につながっています。拝殿・幣殿・本殿の3棟がつながった構成は権現造と似ており、楽の間があるという点では北野天満宮(京都市)の社殿とよく似ていると思います。

幣殿は、切妻(妻入)、桟瓦葺。1840年増築。

本殿は、切妻、桟瓦葺。江戸後期のもので、1840年以前の造営と思われます。

以上、広済寺でした。

(訪問日2024/10/11)