今回は埼玉県川越市の氷川神社(ひかわ-)について。

氷川神社は川越市街に鎮座しています。通称は川越氷川神社。

創建は不明。社伝によると541年(欽明天皇二年)に氷川神社(さいたま市大宮区)の分霊を勧請したのがはじまりらしいです。創建後の沿革は不明ですが、太田道真・道灌父子が河越城(川越城)を築いて以来、幕末まで歴代の城主から篤く崇敬されました。

現在の社殿は江戸後期から近現代にかけて整備されたものです。本殿は多数の彫刻で飾られた派手なもので、県の文化財となっています。八坂神社の社殿は江戸前期に江戸城の東照宮として造られた社殿を移したもので、こちらも県指定文化財です。

現地情報

| 所在地 | 〒350-0052埼玉県川越市宮下町2-11-3(地図) |

| アクセス | 川越市駅または本川越駅から徒歩30分 川越ICから車で20分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 09:00-17:00 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり |

| 公式サイト | 川越氷川神社 |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

参道と手水舎

氷川神社の境内は南向き。南側の入口は車道に面した場所にあります。

一の鳥居は石造神明鳥居。

境内に入ると二の鳥居があります。

石造明神鳥居。扁額は「氷川神社」。

二の鳥居をくぐると、参道右手に手水舎があります。

切妻、桟瓦葺。

柱は几帳面取り角柱。頭貫には象鼻。組物は出三斗。

頭貫の上には台輪が通り、中備えは蟇股。

妻虹梁は波状の絵様が彫られ、妻飾りは蟇股。

破風板の拝みには竜の彫刻。

境内の東側にも出入口があります。大鳥居がかかっており、おそらくこちらが表参道かと思われます。

大鳥居は木造明神鳥居。東向き。扁額は「氷川神社」。

案内板(設置者不明)によると1989年の造営で、“木造のものとしては国内随一の規模”、扁額は勝海舟の揮毫らしいです。

拝殿

境内の中心部には、拝殿が南面しています。

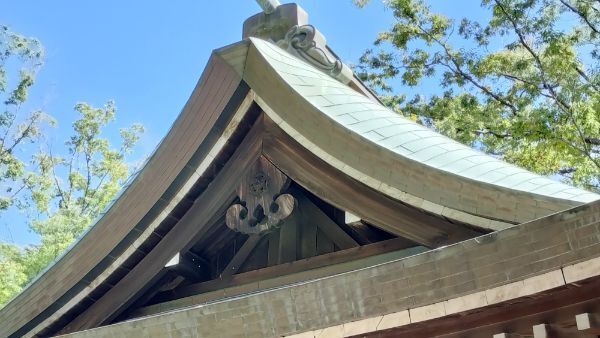

入母屋、向拝1間、銅板葺。

向かって右の向拝柱。

向拝柱は面取り角柱。柱上は連三斗で、巻斗が桁を直接受けています。

柱の側面には斗栱が出て、連三斗を持ち送りしています。

向拝柱のあいだには無地の虹梁がわたされていますが、虹梁というよりは貫と呼んだほうが適当かと思います。

貫の上の中備えは蟇股。渦巻いた若葉のような幾何学的な意匠が彫られています。

向拝柱と母屋とのあいだにも、無地の梁がわたされています。

母屋の正面中央の扉の上には蟇股が配されています。

母屋柱は円柱が使われ、頭貫に木鼻があります。柱上は出三斗と平三斗。

柱間は、正面中央が板戸。そのほかは格子の引き戸が使われています。

入母屋破風の拝みには猪目懸魚。

奥の妻面には豕扠首が見えます。

本殿

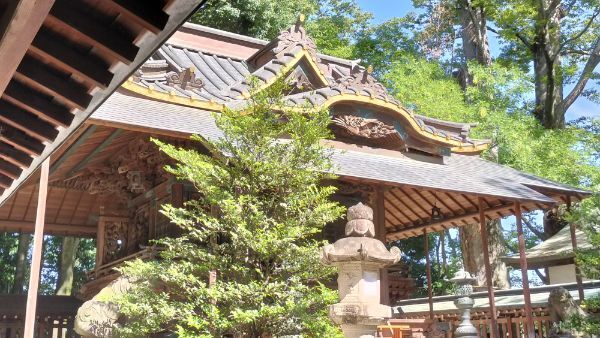

拝殿の後方には、塀に囲われた本殿が鎮座しています。軒下には彫刻を保護するための庇が設けられています。

祭神はスサノオなど。

本殿は、桁行3間・梁間2間、三間社入母屋、正面千鳥破風付、向拝1間 軒唐破風付、銅瓦葺。

1849年(嘉永二年)造営。県指定有形文化財。

川越藩主・松平斉典と当地の氏子らの寄進により造られたもの。彫刻は嶋村源蔵、飯田巌次郎という工匠の作。

正面の階段。

階段は7段あり、欄干は擬宝珠付き。階段の下の直角三角形の欄間には仙人らしき彫刻が入っています。

階段の下には浜床が張られています。浜床の下は出組で支えられていて、出組のあいだに花鳥の彫刻があります。

向拝柱は几帳面取り角柱。正面(写真左)には唐獅子、側面(手前)には獏の木鼻がついています。

柱上の組物は出三斗と連三斗を重ねた構造のもの。

組物の上には手挟。彫刻は松に鶴。

縋破風の桁隠しには、麒麟らしき神獣が彫られています。

向拝柱と母屋柱とのあいだには海老虹梁がわたされています。海老虹梁は派手な造形の透かし彫りで、題材は昇り竜。

母屋の正面は3間。中央の柱間は広く取られ、建具は3間とも桟唐戸が使われています。桟唐戸の羽目板には唐草と思しき彫刻が入っています。

母屋柱は円柱で、渦状の文様が彫られています。

右側面(東面)。

側面は2間。前方の1間は正面と同様の桟唐戸。後方の1間の羽目板は、源義家が題材とのこと。

縁側の脇障子には、鳳凰(あるいは孔雀?)の彫刻があります。

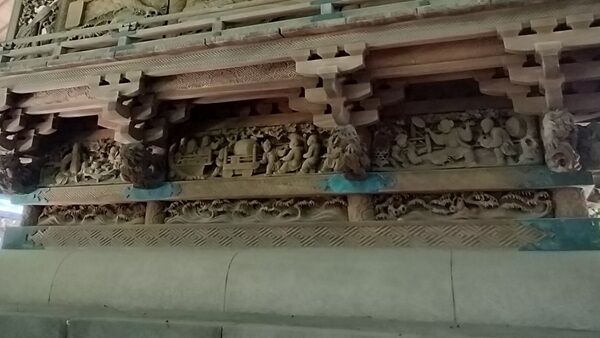

頭貫には唐獅子の木鼻がついています。頭貫の上の中備えも羽目板彫刻があり、竜が題材です。

柱上の組物は三手先。組物につく木鼻は波の意匠。

組物で持ち出された桁の下には軒支輪と支輪板がみえます。軒支輪は吹き寄せで、支輪のあいだの空間にも唐草の彫刻が入っています。支輪板には薄い線で鶴が彫られています。

右側面の縁の下。

床下には二手先の腰組があり、縁の下の桁を受けています。腰組の下には波の意匠の持ち送りが添えられています。

柱間の彫刻は、左は手力男が天岩戸を投げ飛ばす図、右は三条宗近が小狐丸を作刀する図。

手力男と小狐丸の彫刻の下には長押が打たれ、その下には波の彫刻があります。

背面は3間。

こちらも欄間が大量の彫刻で埋めつくされています。

母屋背面の彫刻は、3間とも源頼朝が題材。千羽の鶴を放鳥する図で、写真右の羽目に彫られているのが源頼朝。

背面の縁の下。

案内板*1によると、彫刻の題材は左から、関羽、布袋、諫鼓鳥とのこと。

左側面(西面)。

脇障子の影になってしまいましたが、壁面の彫刻は牛若丸とのこと。母屋壁面の彫刻は、義家、頼朝、義経(牛若丸)と、いずれも源氏の一族です。

左側面の縁の下。

彫刻の題材は、写真左が源為朝、右が俵藤太のようです。

八坂神社

氷川神社拝殿の左側(西側)には、境内社の八坂神社が並立しています。こちらは八坂神社拝殿。

切妻、銅板葺。

右側面。

柱は角柱、柱上は舟肘木。柱間には連子窓が設けられています。

妻飾りは豕扠首。破風板の拝みには猪目懸魚。

後方には八坂神社本殿が鎮座しています。

前方は、梁間3間・桁行2間、入母屋、銅瓦葺。

後方は、桁行2間・梁間2間、入母屋、銅瓦葺。

1637年(寛永四年)造営。もとは徳川家光によって江戸城二の丸に東照宮の社殿として造られたもので、1656年に川越城内の三芳野神社に移築されたのち、1872年に現在地へ移築されました。

県指定有形文化財。

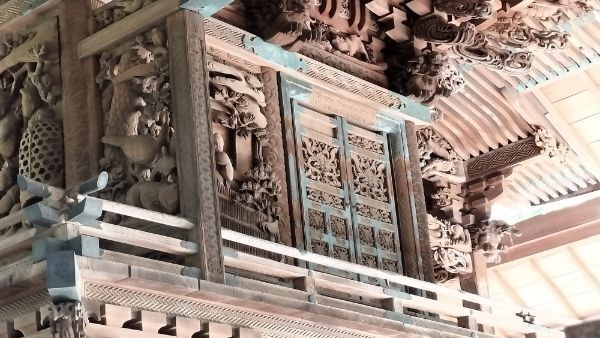

本殿前方の母屋。

正面は3間。柱間は、中央が桟唐戸、左右が半蔀。桟唐戸の上の中備えには、彩色された蟇股が見えます。

柱は八角柱が使われ、軸部は貫と長押で固められています。頭貫には拳鼻。

柱上の組物は出三斗と平三斗。組物の上の軒桁には、三葉葵の紋が描かれています。

破風板の拝みには蕪懸魚。

妻飾りは豕扠首が使われています。

本殿後方の母屋を背面から見た図。

こちらは屋根が妻入りとなっており、柱間は板壁が張られています。

八角柱が使われている点や、木鼻や組物も前方の母屋と同様。隅の柱の組物(出三斗)は、斜め方向に木鼻が出ています。

頭貫の上に中備えはありません。

背面の入母屋破風。

側面のものと同様に、蕪懸魚と豕扠首が使われています。

その他の社殿

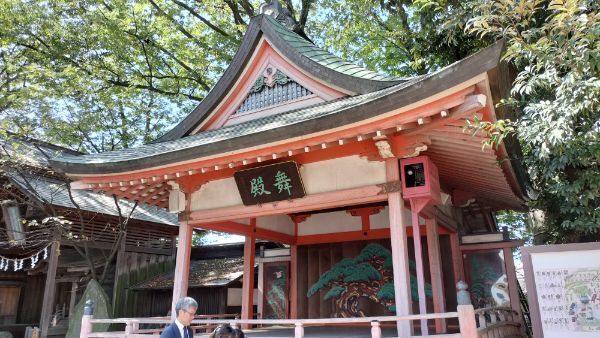

八坂神社の手前(南側)には、舞殿が東面しています。

入母屋(妻入)、銅板葺。

柱は角柱。左右の縁側の後方には、脇障子があります。

八坂神社の後方、境内北西の区画には、境内社が点在しています。

数が多く、社名をすべて記載しているときりがないため割愛。

氷川神社拝殿の右側(東側)には護国神社が南面しています。西南戦争以降の当地出身の戦没者が祀られています。

入口には石造神明鳥居。

鳥居の先にある拝所は、屋根に千木と鰹木がつき、神明造に似た外観。

本殿は、一間社神明造、銅板葺。

千木と鰹木のほか、左右の室外に棟持柱が立てられ、こちらは完全な神明造です。

以上、氷川神社でした。

(訪問日2024/11/15)

*1:埼玉県教育委員会・川越市教育委員会による設置