今回は山梨県富士河口湖町の河口浅間神社(かわぐち あさま-)について。

河口浅間神社は河口湖の東岸に鎮座しています。

創建は864年(貞観六年)、富士山の噴火を鎮めるため当地に浅間明神を勧請したのが始まりとされています。平安期の『延喜式』にも「浅間神社」の記述があり、笛吹市の浅間神社とともに式内論社に比定されています。

境内は参道にスギ並木があるほか、江戸初期に造営された本殿が町指定文化財となっています。

現地情報

| 所在地 | 〒401-0304山梨県南都留郡富士河口湖町河口1(地図) |

| アクセス | 河口湖ICから車で15分 |

| 駐車場 | 20台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

参道

浅間神社の境内は南西向き。

参道の入口の社号標は「延喜式内 名神大社 淺間神社」。式内社であることを主張しています。

なお、社名は訓読みで「あさま」です。山梨県内の浅間神社は、どちらかといえば音読みで「せんげん」とするところが多いです。

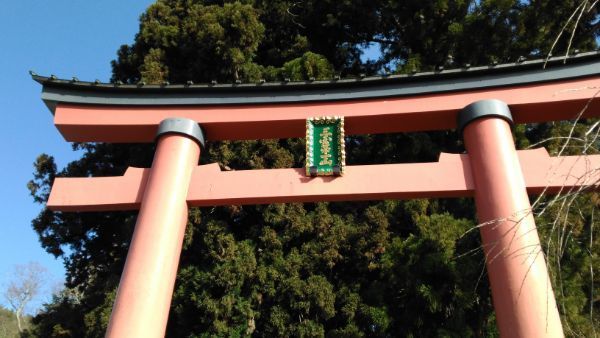

鳥居は木造の明神鳥居。

扁額は「三国第一山」。

鳥居の先の参道はスギ並木になっています。

このスギ並木は800年程度の歴史があり、町指定天然記念物とのこと。

参道の真中には名称不明の境内社。小さいながらも凝った造りをしています。

一間社流造、銅板葺。

組物は金色で塗装されているのが印象的。

丸桁や妻虹梁は通し肘木で受けられており、この通し肘木も金色なのでとても目立ちます。

手水舎

参道左手には手水舎。切妻、銅板葺。

柱は几帳面取り。木鼻は複雑な繰型がついたもの。

柱上には大斗が置かれ、繰型のついた肘木(?)で桁などを受けています。

妻飾りは四角い大瓶束と、笈形。

軒裏は二軒まばら垂木。

随神門

スギ並木の先には随神門。

三間一戸の八脚門、切妻、銅板葺。

大棟の紋は桜。

中央の虹梁の繰型は、唐草の先に波頭がついたような独特なもの。

虹梁下部には異様に縦長な持ち送りがついており、植物のツルのようなひょろりとした線が彫られています。

虹梁中備えは平三斗。

母屋柱は円柱。

頭貫には木鼻がついていますが、この木鼻は拳鼻とも象鼻ともつかない風変わりな形状。

柱上の組物は出三斗と平三斗。

妻飾りの意匠も独特。

大虹梁の上には間斗束らしきものが2つありますが、束と斗のあいだに台輪らしき部材が通っており、なんとも奇妙な造り。

二重虹梁の上では間斗束が棟を受けていますが、束の上についた木鼻も風変わりな形状。しかも妻壁がありません。

神馬舎

随神門の先の参道左手には神馬舎。内部に白馬の木像が納められています。

流造風の切妻、銅板葺。

虹梁の唐草や木鼻と蟇股の繰型など、装飾的な意匠が多くて派手な印象。

柱は角柱。頭貫と台輪に木鼻がついています。

妻壁には角柱の束があり、その左右は木連格子。

拝殿

参道の先には堂々としたたたずまいの拝殿が鎮座しています。

切妻(平入)、銅板葺。

中央には壁がなく、向こうにある本殿がのぞいて見えます。割拝殿のような構造。

柱はいずれも円柱。柱間は舞良戸。

垂れ幕には桜の紋。

奥に見える赤い社殿が本殿。

拝殿の手前には、石造の祠の屋根のようなものが置かれています。

案内板によると美麗石(ひひらいし、ひいら石)なる名前がついているようで、“浅間明神を祀った古代祭祀の石閣の残欠”とのこと。信憑性のほどは不明ですが、河口浅間神社の創建当時の祠の一部らしいです。

本殿

拝殿の奥には塀に囲われた本殿が鎮座しています。

桁行1間・梁間1間、切妻、向拝1間 軒唐破風付、銅板葺。

1607年(慶長十二年)再建。町指定有形文化財。

棟梁は関善左衛門尉藤原家継。寄進者は同町の冨士御室浅間神社の本宮本殿と同じく鳥居土佐守成次。

祭神はコノハナノサクヤ。

向拝柱はよく見えませんが、側面の木鼻は獏、柱上の組物は二手先。

手挟は紅白の牡丹が彫られています。江戸初期にしてはかなり良い造形。

向拝柱と母屋は、湾曲した海老虹梁でつながれています。唐草は青と緑で彩色されています。

写真左上の向拝は、唐破風の部分だけを正面に伸ばした構造をしています。ふつうの本殿(流造)は向拝も母屋もひとつづきの破風板でカバーするのですが、この本殿は向拝に別材の縋破風が使われています。

頭貫木鼻は象鼻。

柱上の組物は木鼻のついた出組。中備えにも組物があり、詰組になっています。

組物で持ち出された妻虹梁の下には白い板支輪。

妻虹梁の上は笈形付き大瓶束。

縁側は切目縁が4面にまわされています。欄干は擬宝珠付き。

背面側は脇障子でふさがれており、羽目板には彫刻がありますが題材不明。

縁の下は三手先の腰組で支えられています。

背面。軒下の意匠は側面と同様。

軒裏は二軒繁垂木。垂木の木口は黒く塗られています。

破風板は赤地に黒い線が引かれ、飾り金具がついています。

拝み懸魚は蘇鉄の葉のような形をしています。ほかに見たことのない意匠です。

大棟の千木は外削ぎで、風穴で先端が二股になっています。

以上、河口浅間神社でした。

(訪問日2020/12/18)