今回は長野県松本市の田村堂(たむらどう)と波多神社(はた-)について。

現地情報

| 所在地 | 〒390-1401長野県松本市波田4570(地図) |

| アクセス | 渕東駅から徒歩10分 松本ICから車で20分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

田村堂

田村堂(たむらどう)は上波田地区の集落に鎮座する仏堂(厨子)です。

当初は慈眼山若沢寺(にゃくたくじ)という真言宗寺院の伽藍でした。若沢寺は行基により開かれたと伝わり、坂上田村麻呂が中興したと言われています。近世は武田氏や江戸幕府の庇護を受け、壮麗な七堂伽藍が立ち並び、「信濃日光」と呼ばれるほどに隆盛しました。しかし明治初期、松本藩による廃仏毀釈で境内伽藍が破却され、廃寺となりました。

田村堂は若沢寺の本尊を収めていた厨子で、江戸時代には坂上田村麻呂が祀られたため、田村堂と呼ばれます。若沢寺の破却の際に現在地に移され、辛うじて難を逃れ現存しています。田村堂は室町後期の造営とされ、国の重要文化財です。

仁王門と上波田阿弥陀堂(旧西光寺山門と阿弥陀堂)

田村堂および波多神社の境内は東向き。山際の集落の生活道路に面しています。

境内入口の仁王門は、一間一戸、八脚門、入母屋、茅葺形銅板葺。

造営年不明ですが、当初は西光寺という寺院の山門だったようです。「西光寺絵図」によると、西光寺の仁王門と阿弥陀堂は元禄末年(1704年頃)に熊野権現社(波多神社のこと)の南、すなわち現在地に移されたとのこと*1。

正面の軒下。

柱は角柱で、大きめに面取りされています。

組物は、鯖尾のような四角い木鼻のついた平三斗。隅の柱上には出三斗。中備えはありません。

軒裏は一重まばら垂木。軒先には茅の断面が見えます。

内部には天井が張られておらず、小屋組や化粧屋根裏を見上げることができます。

通路の左右には仁王像。

妙海という仏師により1322年(元享二年)に作られたもの*2。長野県宝に指定されています。

山門の先には上波田阿弥陀堂。

寄棟(妻入)、茅葺形鉄板葺。

山門とともに旧西光寺から移築されたらしいですが、現在の堂が移築時のものかどうかは不明。

堂内には、阿弥陀如来坐像が安置されていました。江戸初期の作で、市の文化財とのこと。

田村堂

山門の北西には、田村堂が鎮座しています。田村堂は南向き。

上の写真の建物は田村堂ではなく、堂を覆う鞘堂(覆い屋)です。

こちらが内部の田村堂。

桁行1間・梁間1間、入母屋、こけら葺。

室町時代末期の造営と考えられます*3。国指定重要文化財。

厨子として造られたもので、禅宗様の意匠が多用されています。当初は若沢寺の最奥部に鎮座していましたが、明治の廃仏毀釈で若沢寺が破却された際、この田村堂は破却を免れて現在地へ移されました。若沢寺の中興の祖である坂上田村麻呂を祀った堂で、現在も内部には田村麻呂の神像が安置されているとのこと。

母屋の正面。

扉は桟唐戸が使われ、扉やその両脇の羽目板に輪違(わちがい)の文様が彫られています。

扉の下の羽目板にも輪違の文様。

木材の土台の上に礎石を置き、その上に柱が立てられています。

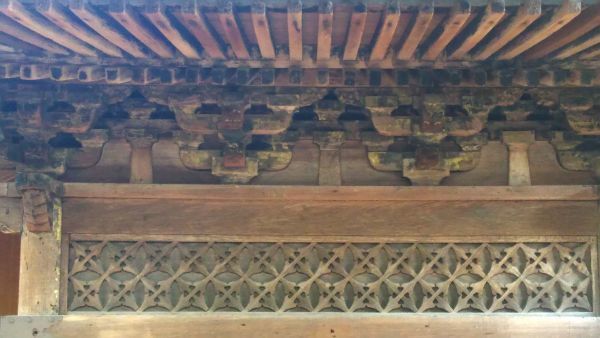

扉の上の欄間。欄間の羽目板の文様は、丸の中に矢印型の花狭間を十字に入れた形状。

母屋の上部には頭貫と台輪が通り、軒下には詰組が配されています。詰組のあいだには間斗束。

柱は円柱で、上端がわずかに絞られています。頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

組物は出組。

軒裏は二軒繁垂木。垂木が放射状に伸び、禅宗様の扇垂木です。

右側面(東面)。

柱間は縦板壁。

右側面の屋根。

覆い屋の内部にあるせいで分かりにくいですが、屋根は入母屋(平入)。

破風板の拝みには、若葉状の鰭のついた蕪懸魚。

破風には、母屋正面と同様の輪違の文様が入っています。

波多神社

所在地:〒390-1401長野県松本市波田4751(地図)

波多神社(はた-)は上波田の集落に、前述の田村堂と隣接して鎮座しています。

創建は不明。社伝によれば725年(神亀五年)頃の創建とのこと。1143年(康治二年)に熊野権現が勧請され、1504年(永正元年)に現在地に移転したようです。

参道

波多神社の境内は東向き。前述の田村堂と隣接しています。

入口には石造の明神鳥居。扁額は「波多神社」。

余談ですが、当地は松本市波田という住所で、2010年に松本市と合併するまでは波田町(はたまち)という自治体でした。本来は当社のように波多と書くところを、「波乱が多い」に通じるのを嫌って昭和初期に波田としたようです。

鳥居の向かいには手水舎。

切妻、桟瓦葺。

丸い主柱を2本立て、その前後に角柱の控柱を立てた構造。

主柱は棟木の手前まで伸びています。妻飾りには蟇股のような意匠。風変わりな造りです。

拝殿と本殿

鳥居の先には拝殿。

切妻、桟瓦葺、向拝1間 向唐破風、銅板葺。

向拝柱は几帳面取り角柱。柱の側面には見返り唐獅子。顔の部分だけ妙に平べったい造形に見えます。

柱と虹梁の接続部には、雲状の持ち送り。

柱上の組物は出三斗。

虹梁中備えは竜の彫刻。

唐破風の小壁の妻飾りには角柱の束が立てられ、その左右には笈形が配されています。笈形は竜とも雲ともつかないおもしろい造形。

唐破風の兎毛通は、鳳凰の彫刻。

向拝柱と母屋柱は、まっすぐな虹梁でつながれています。中備えは蟇股。

向拝の内部には格天井が張られています。

母屋柱は角柱。柱上は大斗と実肘木。

軒裏は一重まばら垂木。

拝殿の後方には、塀に囲われた本殿。向拝部分がトタンの波板でふさがれ、残念な外観になってしまっています。

桁行1間・梁間3間、三間社流造、向拝不明、銅板葺。

祭神は沙田神、熊野権現など。

母屋柱は角柱。柱上は舟肘木。妻飾りは豕扠首。

破風板の拝みには鰭付きの三花懸魚。

背面は3間。

柱の間隔が狭く、寸詰まりな印象。

床下は、貫を何本も使って軸部を強化しています。

以上、田村堂と波多神社でした。

(訪問日2022/12/07)

*1:松本市ホームページ、https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3873.html、2022/12/24閲覧

*2:胎内の墨書銘より

*3:境内案内板(松本市教育委員会の設置)より