今回は岐阜県のマイナー観光地ということで、高山氏の日枝神社(ひえ-)について。

日枝神社は高山の市街地の南東の山際に鎮座しています。広い境内には多数の境内社があり、いずれの社殿も県か市の指定文化財にとどまっていますが、旧社殿である富士社は派手な彫刻に極彩色の塗装がされており、とても見栄えのいい美麗な社殿になっています。

現地情報

| 所在地 | 〒506-0822岐阜県高山市城山156(地図) |

| アクセス |

高山駅から徒歩20分 高山ICから車で15分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり |

| 公式サイト | 飛騨山王宮日枝神社 - 飛騨山王宮日枝神社 |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

参道

灯篭の並んだ石段を登って行くと、一の鳥居が見えてきます。鳥居の扁額は「日枝神社」

鳥居を過ぎると、参道の左側に手水舎があります。

現代風な造りですが、手入れがよく行き届いています。

そして社務所の前まで来ると、参道が左に90°折れ、赤い両部鳥居が立っています。

鳥居の扁額は「日吉宮」。日吉は“ひよし”とも読めますが、おそらくここでは“ひえ”と読むのでしょう。

拝殿と境内社

鳥居をくぐって石段を登ると、拝殿があります。

拝殿は鉄板葺の入母屋(ひらいり)。垂木はまばらで一重ですが、向拝には蟇股(かえるまた)と組物が見られます。

拝殿の左手側には境内社が立っています。

上の写真は山王稲荷神社(さんのういなり-)。鉄板葺の入母屋(妻入)。

こちらは天満神社。

垂木の向きからして流造(ながれづくり)と見てよさそうですが、正面に大きな向唐破風(むこう からはふ)の庇がついていて、妙な造りをしています。

富士社(旧本殿)と本殿

日枝神社のいちばんの見どころである富士社の入口は、ちょっと目立たない場所にあります。写真は拝殿の右のほう。御神木の立っている場所の裏に出入口があり、そこから境内の奥へ入ることができます。

ただし、神事の最中は立ち入りが規制されることもあるようなので、ご注意ください。

奥へ入ると派手な彩色で塗装された旧本殿、富士社が鎮座しています。

富士社は銅板葺の三間社流造(さんけんしゃ ながれづくり)で、正面3間・側面2間。向拝3間、千鳥破風(ちどりはふ)と軒唐破風(のき からはふ)付き。

1748年に松田太右衛門という棟梁によって造営されたようですが、1935年の土砂崩れで崩壊。破損個所を修復して現在地に移築したとのこと。県重文に指定されています。

丸柱で構成された母屋の正面は、3つの扉が設けられています。柱間が3つあるので、これは三間社になります。

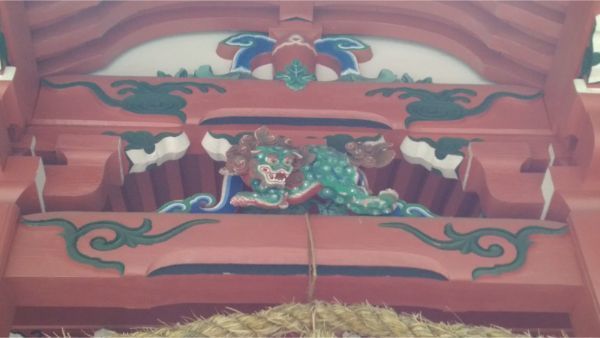

角柱で構成された向拝の虹梁の上には、極彩色の蟇股(かえるまた)が配置されています。

中央の蟇股のアップ。題材は、唐獅子。

蟇股の上の桁と、弓なりにカーブした垂木の間には、やはり極彩色で塗装された束(つか)と笈形(おいがた)が配置されています。あと、束と笈形が配置されている部分に白い小壁が張られているのが、ちょっと変わっていると思います。

側面から見た図。

正面側の屋根が長く伸びて庇(ひさし)を兼ねており、「へ」の字型の屋根になっています。これは神社建築ではメジャーな、流造(ながれづくり)。

よく見ると、屋根裏の垂木が3重になっています。

側面の妻の部分のアップ。

組物によって持ち出された梁の上に載った彫刻(おそらく束と笈形)が、圧倒的な存在感を放っています。

写真下半分には蟇股が左右に2つ並んでいます。

側面下部。写真左端の脇障子には、鏝絵が描かれています。縁側は壁面と直行に板を張った切目縁(きれめえん)。

江戸期の神社本殿の母屋の柱は「床上は円柱だが床下は角柱」として、円柱を成型する手間を省いているものが多いのですが、この富士社は床下までしっかりと手抜きなく円柱になっています。

なお、当然ですが縁側と向拝の柱は角柱です。

そして境内社と本殿。本殿は銅板葺の流造。たぶん三間社。

本殿は正面側の庇が長く大きく伸びた、ちょっと変わった造りのように見えるのですが、壁や格子状の建具で覆われていて、よくわかりません...

境内については以上。

多数の社殿があって充実した境内になっていますが、やはり富士社が群を抜いて派手で、高山市内の神社の中でも特に印象に残るかと思います。

高山市の観光の中心地である陣屋や朝市から無理なく歩いていける距離にあるので、高山観光の際はほんの少しだけ足を伸ばして見に来てみてはいかがでしょうか。

以上、日枝神社でした。

(訪問日2019/08/31)