今回は長野県安曇野市の有明山神社(ありあけやま-)について。

有明山神社は市西部の有明地区の山際に鎮座しています。

創建は不明。伝承によると、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の折に当地で戦勝祈願をしたとのこと。鎌倉時代以降は、当地の領主・仁科氏の祈願所となったようです。江戸時代は修験道の霊場として隆盛したようです。明治時代の神仏分離と廃仏毀釈で一時衰退したものの、1875年(明治八年)に旧豊科村(現 安曇野市穂高)の有志により再興されました。

現在の境内や社殿は明治以降に整備されたもので、手水社と随神門が市指定有形文化財となっています。とくに随神門は立川流の彫刻で飾られ、その派手さから日光の陽明門にならって「裕明門」と呼ばれます。

現地情報

| 所在地 | 〒399-8301長野県安曇野市穂高有明7271(地図) |

| アクセス | 安曇野ICから車で30分 |

| 駐車場 | 30台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

手水舎

有明山神社の境内は東向き。

入口の鳥居は石造の明神鳥居。扁額は「有明山神社」。

参道右手には手水舎。

切妻、桟瓦葺。

造営年不明ですが、後述の随神門と同様に明治後期の造営と思われます。飛騨の山口権之正という工匠が棟梁をつとめたとのこと。

市指定有形文化財。

柱は几帳面取り角柱。正面と側面に唐獅子の木鼻。

柱上は出三斗。

柱と虹梁の接続部には、波状の持ち送りが添えられています。

虹梁には菊が彫られています。

虹梁の上には台輪が通り、中備えは詰組と彫刻が入っています。詰組は、木鼻のついた出三斗で、通し肘木が使われています。彫刻は、鳳凰。

右の妻面(東面)。

虹梁は、こちらも菊の浮き彫り。両端の下部に添えられた持ち送りも、正面と同様。

側面の中備えには詰組がなく、欄間いっぱいに彫刻が入っています。彫刻の題材は、牡丹に戯れる唐獅子。

妻飾り。

妻虹梁には、ブドウ(あるいは藤)が彫られています。めずらしい題材だと思います。

妻虹梁の上には円い束が立てられ、その左右には雲間を飛ぶ鶴の彫刻。

左側面(西面)の破風。

破風板の拝みには、雲間を飛ぶ竜の彫刻。

随神門(裕明門)

手水舎のとなりには、彫刻で満たされた随神門があります。別名は裕明門(ゆうめいもん)で、これは日光の陽明門になぞらえてつけられたとのこと。

三間一戸、八脚門、切妻、正面軒唐破風付、瓦棒銅板葺。

1902年(明治三十五年)造営。手水社とともに市指定有形文化財。

棟梁は佐々木喜十で、旧山辺学校校舎(松本市)の棟梁もつとめた人物です。彫刻は立川流の清水虎吉(好古斎)で、林家住宅(岡谷市)の彫刻にも携わっています。内部の天井画は京都の画家、村田香谷の作。

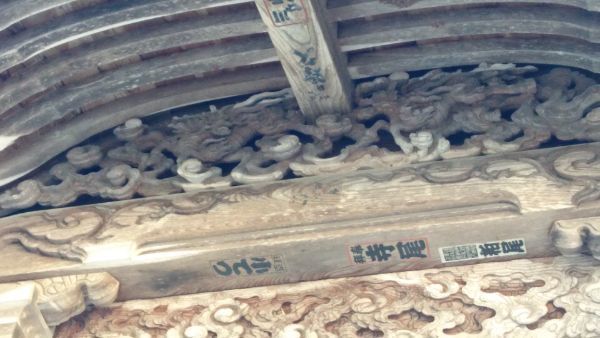

正面中央、通路部分の柱間。

通常ならば虹梁をわたすところを、豪快な竜の彫刻に置き換えています。

竜の彫刻の上の欄間には、粟穂に鶉(ウズラ)の彫刻。粟穂に鶉は、2代目立川和四郎をはじめ、諏訪の立川流の一門が得意としていた題材です。

その上の板支輪には雲の彫刻。

軒唐破風の小壁には、麒麟らしき獣の彫刻。

唐破風の兎毛通は鳳凰。桁隠しには菊の彫刻がついています。

向かって右の柱間。

柱は円柱。軸部は上から台輪、頭貫、飛貫虹梁でつながれています。正面と側面には、頭貫木鼻として唐獅子の彫刻。

飛貫虹梁の上の欄間は、牡丹に戯れる唐獅子。

柱上の組物は出組。中備えは、竹に虎(寅)。

右側面(北面)。側面は2間。

飛貫虹梁の上の欄間は、正面と同様に唐獅子。

台輪の上の中備えは、干支が題材。写真左は梅と牛(丑)、右は蕪と鼠(子)。

妻飾りは二重虹梁。

大虹梁の上には力神が座り、左右に雲の彫刻が添えられています。

その上の虹梁には大瓶束が立てられ、左右には怪鳥の彫刻が収まっています。

破風板の拝みには懸魚。桁隠しにも小さな雲の彫刻。

背面の柱間にも大量の彫刻があります。こちらは背面向かって左のもの。

写真上は笹に猪(亥)。下は木の下に座る男と、蛙の図。題材はわかりません。

内部の通路も、彫刻で満たされています。こちらは通路北側。

写真上は柏(あるいは楢?)に羊(未)。下は二十四孝の楊香と虎。親子が虎に襲われ、子が「私を食ってもいいから、親は見逃してくれ」と懇願すると、虎はその孝心に恐れ入って山へ帰って行った、という逸話。

通路の南側。

写真上は鶏(酉)。下は二十四孝の唐夫人。歯が抜けてものを噛めない義母のために、乳を与える場面。

ほかにも多数の彫刻がありますが、私には題材が特定できなかったため割愛。

通路部分は格天井で、鳥獣を題材とした天井画があります。

拝殿

随神門の先、参道右手には土俵。

屋根は入母屋、茅葺形鉄板葺。

柱は面取り角柱。頭貫には拳鼻。組物はありません。

軒裏は一重まばら垂木。

ほか、京都の龍安寺のつくばいを模した「吾れ唯だ足るを知る」の石碑。

この穴をくぐると開運厄除云々とのこと。

参道の先には拝殿。

切妻、向拝1間、銅板葺。

屋根には千木と鰹木が乗り、神明造を意識したらしい外観。

向拝の軒下。

向拝柱は面取り角柱。組物や肘木はなく、軒桁を柱が直接受けています。

虹梁に張り付けられたプレートには「天乃岩戸開きの場」とあります。

写真右下に見える額の絵は、おそらくウズメと猿田彦。安曇野や県内でよく見られる双体道祖神も、猿田彦・ウズメ夫妻がモデルだとする説があります。

虹梁には、なんらかの神事の様子を描いたと思われる彫刻。

中備えには角柱の束が立てられています。

拝殿の後方にはこのような突出部があり、内部に里宮本殿が収められているようです。

祭神はタヂカラオ、オモイカネ、大国主、アマテラス、ウズメなど。岩戸隠れの伝説にまつわる神々です。

拝殿の左後方(南西)には有明構社。

一間社流造、銅板葺。

大棟には千木と鰹木。

両端の千木のあいだには、棒状の部材がわたされています。同市の穂高神社本殿に似た意匠。

向拝部分はふつうの本殿なら吹き放ちにするのですが、この社殿は板や格子戸で覆っています。

拝殿向かって右手(境内北西)には「妙見 里の瀧」なる滝と庭園がありました。

以上、有明山神社でした。

(訪問日2019/03/15,2022/12/07)