今回も滋賀県甲賀市の大鳥神社について。

当記事では拝殿、本殿などについて述べます。

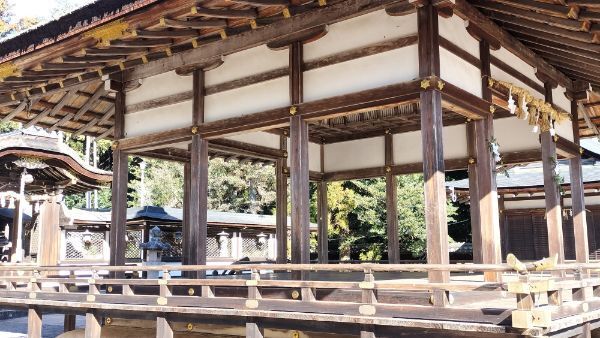

拝殿

楼門の先には拝殿。四面すべてが吹き放ちとなっていて、滋賀県内でよく見られる形式の拝殿です。

梁間3間・桁行3間、入母屋造(妻入)、檜皮葺。

1919年(大正八年)再建。国登録有形文化財。

正面の入母屋破風。木連格子が張られています。

破風板の拝みには猪目懸魚。左右の鰭は若葉の意匠。

柱は角柱が使われ、柱上は舟肘木。

軸部は貫と長押で固められています。中央の柱間の貫と長押は左右のものより高い位置を通っています。頭貫に木鼻はありません。

内部は小組格天井。中央部分は折り上げされています。

左側面(西面)。

側面は3間。こちらは3間ぶんの長さの貫と長押が使われています。

軒裏は二軒まばら垂木。

中門(祝詞殿)

拝殿の後方には中門と透塀があり、本殿を囲っています。

中門は、妻入唐門、檜皮葺。

1919年再建。国登録有形文化財。

破風板の飾り金具と兎毛通。

飾り金具は中央に神門があしらわれ、渦状の唐草の意匠となっています。

兎毛通は猪目に開口され、若葉の彫刻がついています。

向かって左の柱。柱はいずれも面取り角柱です。

柱の正面と側面には木鼻がつき、柱上は出三斗。

柱間の上部には頭貫が通り、しめ縄がかかっています。中備えは蟇股。

蟇股と組物の上には妻虹梁がかかり、大瓶束で唐破風の棟木を受けています。大瓶束の左右の欄間には植物の葉の彫刻。

内部。側面は2間あります。

内部にも虹梁がわたされ、大瓶束で棟木を受けています。

内部向かって右側。

柱間には頭貫が通っていますが、こちらは中備えがありません。

神楽殿と神饌所

拝殿と中門の右側(東側)には神楽殿が西面しています。

入母屋造(妻入)、銅板葺。

1919年再建。国登録有形文化財。

柱は角柱、柱上は舟肘木。柱間は引き戸が入っています。3面に縁側がまわされ、脇障子には吹き寄せ格子が張られています。

拝殿と中門の左側(西側)には、神饌所(写真中央)と神輿殿(右奥の白壁の社殿)が東面しています。

両者とも1919年再建で、国登録有形文化財。

神饌所は、入母屋造、銅板葺。

向かって左の1間通りは土間床のようで、低い位置に板戸が設けられています。右の蔀が設けられた2間通りは縁側があり、内部は板敷きになっていると思われます。

本殿

中門の奥には本殿が鎮座しています。祭神はスサノオ(牛頭天王)。

桁行3間・梁間3間、三間社流造、向拝1間、檜皮葺。

詳細な造営年は不明ですが、江戸中期から後期の再建と思われます。市指定有形文化財。

中門から向拝を見た図。

向拝は1間で、7段の階段と浜床が設けられています。

虹梁は眉欠きと袖切が彫られ、黒い線で絵様が彫られています。

虹梁中備えは、中央に出三斗が置かれ、その左右の欄間に飛天の彫刻があります。

向かって右の向拝柱。

向拝柱は面取り角柱で、上端がわずかに絞られています。

柱上の組物は連三斗。柱の側面に唐獅子の木鼻がつき、頭に乗った皿斗で組物を持ち送りしています。

向拝を左側(西側)から見た図。

組物の上には手挟があり、菊と思しき花が籠彫りされています。

縋破風の桁隠しは猪目懸魚。左右についた鰭は若葉の意匠。

母屋部分は側面3間ですが、前方の1間通りは前室(外陣)となっていて、前室は床と縁側が一段低く造られています。このような前室付きの本殿は滋賀県内でよく見られます。

縁側は切目縁が3面にまわされ、欄干の親柱には逆蓮がついています。逆蓮は禅宗様の意匠で、神社建築ではほとんど使われません。

母屋および前室の正面は3間。

正面の柱間には、格狭間の入った引き戸が使われています。

前室付きの本殿では、前室の柱に角柱を使うことが多いですが、この本殿は円柱が使われています。

柱間は長押と貫で固められ、頭貫に禅宗様木鼻があります。柱上の組物は出三斗と連三斗。

正面には、中備えに蟇股があります。蟇股には彫刻が入っていますが、鮮明な写真が取れず題材が解りませんでした。

側面は、前室の柱と母屋柱とのあいだに大きく湾曲した海老虹梁がかかってています。

母屋側面。

手前に境内社があって観察しづらいですが、母屋(後方の2間)も円柱が使われ、柱間は横板壁です。

柱上の組物は連三斗と平三斗。中備えの蟇股は、竜や唐獅子などの神獣と思われる彫刻が亜入っています。

妻飾りは縦板が張られているだけで、束や豕扠首といった意匠はないようです。

背面。

柱間は3間で、3間とも横板壁です。

柱上の組物は連三斗と出三斗。頭貫の上の中備えは、蓑束が使われています。

境内社

本殿の周囲には3棟の境内社が点在しています。こちらは本社本殿向かって左側に並立する日吉神社。

一間社流造、銅板葺。

縁側の脇障子には竹の彫刻があります。

ほか、中備えの蟇股は雲の意匠、妻飾りの大瓶束に添えられた笈形は波の意匠になっていました。

破風板には懸魚が4つ下がり、うち3つは蕪懸魚です。

向拝柱は几帳面取り角柱。柱上の手挟は、牡丹と思しき花の彫刻。

破風板の桁隠しの懸魚は、菊の花と葉の彫刻になっています。

本社本殿向かって右には境内社が南面しています。社名は不明。

一間社流造、銅板葺。

詳細な観察はできませんでしたが、先述の日吉神社とくらべると彫刻や装飾が少ないです。

本社本殿の右手前にも境内社が西面しています。こちらも社名不明。

一間社流造、銅板葺。

向拝の木鼻や、母屋の中備えの蟇股などに彫刻が入っているのが確認できます。

以上、大鳥神社でした。

(訪問日2025/01/18)