今回も長野県上田市の信濃国分寺跡について。

当記事では本堂と信濃国分寺跡について述べます。

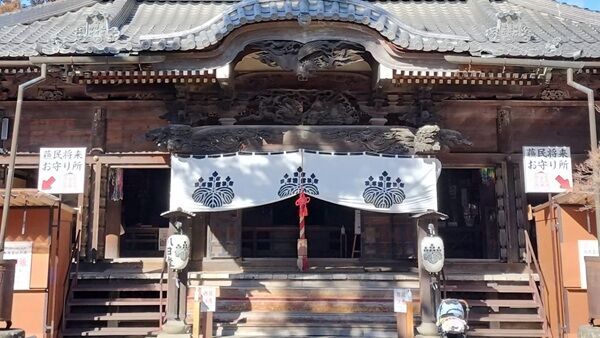

本堂(八日堂)

境内の中心部には本堂が南面しています。別名は薬師堂または八日堂。本尊は薬師如来。

梁間4間・桁行6間、一重、裳階付、入母屋(妻入)、向拝1間、桟瓦葺。

1860年(万延元年)造営。棟梁は耳取村(小諸市)の田島喜平、彫刻は国分上沢(上田市)の竹内八十吉で、着工から竣工まで20年の歳月を要しました。*1

長野県宝。

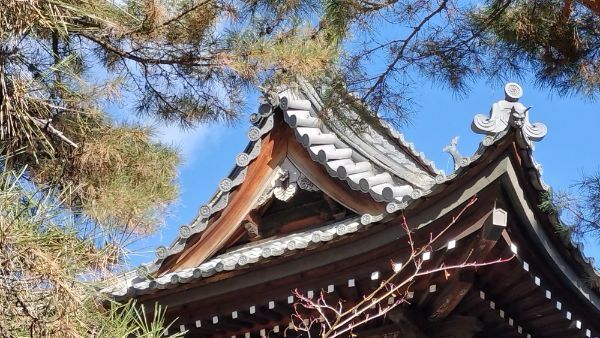

屋根は妻入りの入母屋で、二層の構造になっており、正面図は善光寺本堂とよく似ています。ただし、背面の構造が善光寺本堂とはちがっていて、異なる建築様式です。

下の屋根(厳密には屋根でない)は裳階(もこし)という庇で、内部は一重の構造となっています。

左側面(西面)全体図。

この信濃国分寺本堂は、正面と背面に破風があり、棟が前後にまっすぐ通っています。

対して善光寺本堂は背面に破風がなく、側面後方に破風があるため、棟がT字になっており、信濃国分寺本堂とは屋根の構造が異なります。

向拝は1間。中央の白い垂れ幕がかかっている柱間が本来の向拝ですが、初詣などで多数の参拝者に対応するためか、向拝の左右にも後補の階段が設けられています。

軒の中央には唐破風がつき、軒下には彫刻が配されています。

向拝の軒唐破風。

兎毛通は鳳凰の彫刻。鬼板には菊の紋と波の意匠があります。

虹梁は菊の花の絵様が浮き彫りされ、中備えは竜の彫刻。竜の上に短い虹梁がかかり、束を介して唐破風の棟木を受けています。

向かって左側。

垂れ幕がかかっていて見えないですが、向拝柱は几帳面取り角柱が使われ、正面は唐獅子、側面は象の彫刻。

柱上の組物は出三斗に似た形状のもの。虹梁の上にある出三斗と肘木を共有し、一体化しています。組物の斗は、いずれも皿がついています。

向拝柱と虹梁との接続部には持ち送り材が添えられています。

題材は菊と唐草で、透かし彫りの造形です。

向拝柱(写真右)の組物の上には、手挟が2つ並んでいます。外側(奥)のものは雲の彫刻、内側(手前)のものは板状で若葉の絵様が彫られています。

向拝柱と母屋とのあいだには、ゆるやかにカーブした海老虹梁がわたされています。

下層(裳階の下)の正面の柱間は5間。いずれの柱間も桟唐戸が使われています。

正面中央の柱間。

扉の上に飛貫虹梁がかかり、大瓶束を立てて台輪を受けています。

大瓶束と台輪の上には出組。出組で持ち出された軒桁の下には、波の彫刻の入った支輪板があります。

向かって左の2間。

こちらは扉の上に長押が打たれ、飛貫虹梁や大瓶束はありません。

母屋柱は上端が絞られた円柱。上部に頭貫と台輪が通り、隅の柱には見返り唐獅子の彫刻。

柱上の組物も出組が使われています。台輪の上の中備えは蟇股で、花鳥を題材とした彫刻が入っています。

左側面(西面)。

下層の柱間は8間あり、前後に長い平面です。柱間は、連子窓、桟唐戸、横板壁が使われています。

縁側は、欄干のない切目縁が4面にまわされています。

下層の背面は5間。

中央の広い柱間には引き戸が設けられ、正面のものと同じ虹梁と大瓶束があります。左右の各2間は横板壁。

側面および背面にも、台輪の上の中備えに蟇股が使われています。

上層は正面4間。

正面の柱間が偶数になるのはめずらしいと思います。

破風板の拝みには蕪懸魚のような意匠があり、左右の鰭の部分は雲の意匠です。

影になって見づらいですが、妻飾りは二重虹梁で、大虹梁の上に2つならんだ出三斗が確認できます。

上層も、上端が絞られた円柱が使われています。柱の上部には頭貫と台輪が通っていますが、木鼻はありません。

柱上の組物は尾垂木二手先。台輪の上の中備えは蟇股。こちらの蟇股は彫刻がなく、簡素な意匠です。

軒桁の桁支輪には、渦状の雲の彫刻。

左側面。

正面とほぼ同じ意匠ですが、側面は支輪板に彫刻がありません。

背面の軒下と破風。

構造は正面や側面と同様。

軒裏は、上層下層ともに平行の二軒繁垂木。

堂内は下層の3間通りが外陣となっていて、自由に出入りすることができます。

下層の外周1間通りは庇となっていて、天井がなく化粧屋根裏です。

柱間には太い虹梁がかけられ、母屋の中心部(上層に相当する部分)には格天井が張られています。

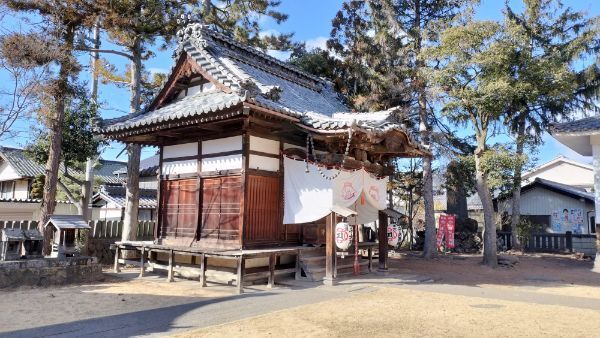

鐘楼

本堂向かって右手前には鐘楼。

入母屋、桟瓦葺。袴腰付。

下層は石積みの基壇の上に造られ、壁面は下見板の袴腰。

腰組は出三斗が使われ、中備えは蟇股。

上層。

柱は円柱で、唐獅子と獏の木鼻があります。柱上は出組。

柱間には虹梁がわたされ、中備えは蟇股。

軒裏は放射状の二軒繁垂木。

中備えの蟇股を内側から見た図。題材は、梅と思しき5弁の花。

支輪板には波と雲の彫刻。

内部には格天井が張られ、天井板には花が描かれています。

破風板の拝みには蕪懸魚。雲状の鰭がついています。

大黒堂

本堂左側、境内の北西の区画には、大黒堂が東面しています。

入母屋、向拝1間 軒唐破風付、桟瓦葺。

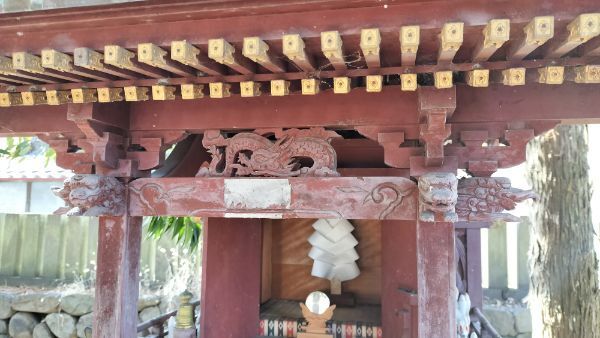

向拝の軒唐破風。

兎毛通の彫刻は、雲の中に鼓らしきものが彫られ、中央に梵字があしらわれています。めずらしい題材です。

虹梁中備えには、俵のようなものが2つならんだ彫刻があります。俵の中央には宝珠。こちらもめずらしい題材です。

向拝柱は角柱。

正面の木鼻は唐獅子。側面の木鼻は兎らしき獣で、口に巻物をくわえています。

柱上の組物は出三斗。

組物の上には板状の手挟。手挟は左右に2つならんでいます。

海老虹梁は若葉の絵様が彫られ、ゆるやかにカーブした形状。

母屋は正面3間、側面2間。柱間は引き戸。

背面後方には神座と思われる小屋がつながっています。

破風板の拝みには蕪懸魚。鰭は雲の意匠。

妻飾りは、梁と束を組んだもの。

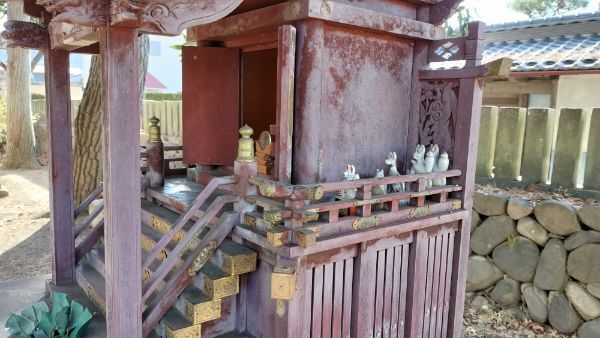

大黒堂の北側には稲荷社と思われる社殿が西面しています。

一間社流造、銅板葺。

虹梁中備えは竜の彫刻。

向拝柱には唐獅子と獏の木鼻がつき、柱上は連三斗。

母屋柱は円柱で、正面側面ともに1間。

縁側の脇障子には唐獅子らしき彫刻が入っています。縁側の跳高欄や、階段の木口には飾り金具がついています。

軸部は貫と長押で固められ、頭貫に木鼻があります。

組物は出三斗。中備えは鳳凰の彫刻。

妻飾りは角ばった大瓶束のような意匠が使われています。破風板にも飾り金具がつき、拝みには懸魚が下がっています。

大黒堂の手前には宝蔵が南面しています。

宝形、桟瓦葺。

正面の軒下には、何らかの故事を題材にした鏝絵があります。

信濃国分寺跡

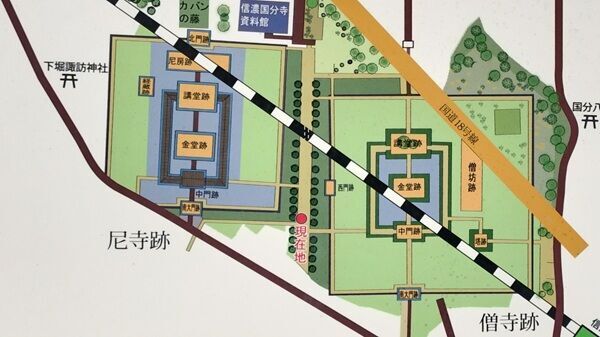

仁王門から国道18号線を南側へわたると、信濃国分寺史跡公園があります。公園の周辺は「信濃国分寺跡」として国の史跡に指定されています。

上の写真は国分寺(僧寺)の中門跡を南から見た図で、正面5間・側面2間の平面に礎石が並べられています。案内板によると二層の建物だったと考えられていて、おそらく五間三戸の楼門だったのでしょう。

写真奥にはしなの鉄道線(旧信越本線)が横断していて、信濃国分寺跡は鉄道と国道によって3区画に分断されてしまっています。なお、信濃国分寺資料館の南側には、鉄道の北側と南側とを行き来できる地下歩道が設けられています。

金堂跡から北の講堂跡を見た図。講堂跡の向こうには国道18号線が通っています。

金堂は正面7間・側面4間の平面だったようですが、礎石の跡は残っていません。

講堂は正面9間・側面4間の平面だったようです。

信濃国分寺の伽藍は中門と講堂が回廊で環状につながれ、その中央部に金堂が鎮座する配置でした。西側に隣接する国分尼寺も同様の伽藍配置です。このような配置を東大寺式伽藍配置といい、古代寺院の伽藍配置の中では新しい部類に入ります。

金堂跡の南東の回廊の外には、塔跡があります。上の写真は北側から見た図。

礎石などは残っていないようで、塔の中心の心柱の礎石の位置を示すためか、鉢のようなものが置かれているだけです。

公園内の案内板によると基壇が13.2m四方で建物は3間四方だったことが判っているようですが、三重塔と五重塔のどちらだったかは判然としません*2。

ほか、西側には国分尼寺跡もありますが、国分寺(僧寺)と同じ伽藍配置のため割愛。

以上、信濃国分寺でした。

(訪問日2025/01/25)