今回は京都府宇治市の白山神社(はくさん-)について。

白山神社は市東部の山間の住宅地に鎮座しています。

創建は社伝によると790年(延暦九年)で、疫病を鎮めるために開かれたらしいです。平安時代には藤原頼通の山荘が当地にあったらしく、1102年(康和四年)には藤原寛子(頼道の子で後冷泉天皇の皇后)によって、平等院の奥院として白川金色院が開かれました。白山神社は1146年(永承元年)に金色院の鎮守社となったようです。金色院は平安時代から鎌倉時代にかけて隆盛をきわめ、七間四面の壮麗な本堂があったようです。しかし1460年(永禄四年)に放火で焼失し、以降何度か再建されましたが明治初期の廃仏毀釈で廃寺となりました。白山神社は創建以来、当地の住人の崇敬がつづき、金色院が廃絶したあとも存続しています。

現在の白山神社は、宇治離宮(平等院の前身)の遺構を移築したといわれる拝殿が現存し、国の重要文化財に指定されています。境内入口の道路上には、白川金色院の遺構である惣門が残されています。ほか、境内と周辺の山林は「京都の自然200選」に選ばれています。

現地情報

| 所在地 | 〒611-0022京都府宇治市白川娑婆山16-16(地図) |

| アクセス | 宇治駅から徒歩45分 宇治東ICから車で15分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

惣門

白山神社の境内は西向き。境内入口は丘陵上の集落の中にあり、生活道路の途上に門が設けられています。

こちらは旧白川金色院の惣門で、厳密には白山神社の境内や社殿ではないようです。

総門は、四脚門、切妻造、本瓦葺。

右側面(南面)。

主柱は円柱で、上部に冠木が突き出ています。

前後の控柱は面取り角柱。柱上は舟肘木。

妻飾りは板蟇股。

内部。

冠木の上には束が立てられ、斗と肘木を介して棟木を受けています。

拝殿

惣門をくぐって集落の奥へ進むと、公園の近くに白山神社の入口があります。

入口には石造明神鳥居。

鳥居をくぐると、参道左手に手水舎があります。

切妻造、鉄板葺。

石段の先には拝殿。

桁行3間・梁間3間、寄棟造、茅葺。

1277年(建治三年)造営。国指定重要文化財*1。

正面は3間。中央の柱間は少し広く取られています。

柱間は腰付障子。

縁側には階段と欄干が設けられています。

柱は円柱。軸部は貫と長押で固められています。

隅の柱は、柱上に舟肘木があります。ほかの柱は、軒桁を直接受けています。

左側面(北面)。

側面も3間で、柱間は腰付障子。

軒裏は二軒まばら垂木。

背面。

母屋の意匠や、階段と欄干も正面と同様です。

境内社

拝殿左後方には、境内社が南面しています。

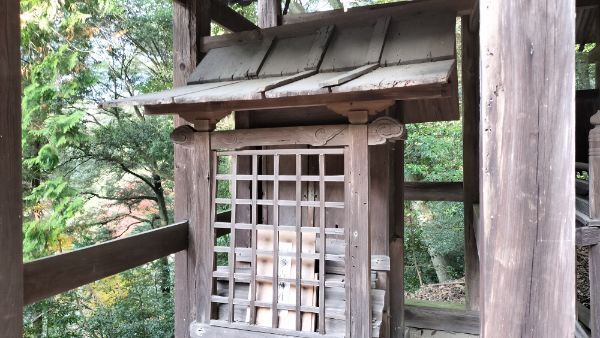

覆屋の内部には3棟の本殿。左は阿多古神社(愛宕神社?)、中央は石清水八幡宮・春日大社、右は北野天満宮。

阿多古神社は、一間社流造、板葺。

向拝には虹梁や木鼻が使われ、柱間に格子が張られています。

石清水八幡宮・春日大社は、一間社流造、こけら葺。

向拝柱は角柱で、柱上は連三斗。側面には象鼻。

母屋柱は円柱。組物や中備えはありません。

縁側の欄干は擬宝珠付き。

北野天満宮は一間社流造、板葺。

阿多古神社と同様の造りです。

中門

拝殿の奥には中門と本殿が西面しています。

中門は、四脚門?、切妻造(妻入)、銅板葺。

中門向かって左の控柱。

控柱は几帳面取り角柱。側面には象鼻。

柱上の組物は出三斗で、舟肘木を介して妻虹梁を受けています。

頭貫虹梁の中備えは蟇股。こちらも舟肘木で虹梁を受けています。

妻虹梁の上は豕扠首。

破風板には銅板の飾り金具がつき、拝みに五七の桐の意匠があります。

中央には蕪懸魚が下がり、左右の鰭は菊と唐草が彫られています。

主柱も角柱が使われています。

門扉は桟唐戸で、欄間には菱組みの連子や格狭間があります。

門扉の上の頭貫と妻虹梁。

頭貫の上には台輪が通り、中備えは蟇股。

門の内部は化粧屋根裏で、軒裏は一重まばら垂木。

本殿

中門の先には本殿。

桁行3間・梁間2間、三間社流造、向拝3間、銅板葺。

本殿の階段は5段。中央の1間ぶんの幅だけ設けられています。階段の下には長押が打たれ、浜床が張られています。

向拝は3間。

向拝柱と母屋をつなぐ懸架材はありません。

向拝柱は几帳面取り角柱で、側面に獏の木鼻があります。

柱上の組物は出三斗と連三斗。実肘木で軒桁を受けています。

虹梁中備えは蟇股。彫刻が入っていますが、題材がよく解りません。

母屋正面は3間で、柱間は菱組みの格子戸。側面は2間で、柱間は横板壁。

母屋柱は円柱。軸部は貫と長押で固められています。頭貫木鼻はありません。

柱上の組物は出三斗と平三斗。正面は中備えに蟇股がありますが、側面は中備えがありません。

妻虹梁の上には豕扠首。

破風板には銅板の飾り金具がつき、蕪懸魚が下がっています。

縁側は切目縁が3面にまわされ、側面後方は脇障子を立てています。欄干は跳高欄。

縁側の床下は縁束で支えられ、正面は束のあいだが縦板でふさがれています。

以上、白山神社でした。

(訪問日2024/12/06)

*1:附:棟札2枚