今回は京都府宇治市の縣神社(あがた-)について。

縣神社は平等院の西側の市街地に鎮座しています。

創建は不明。1052年(永承七年)に平等院が開かれ、当社はその裏鬼門の鎮守社となっています。以降、平等院とともに円満院(園城寺の塔頭)の管理下に置かれ、幕末まで存続しました。明治初期には神仏分離で平等院および円満院から分離され、独立した神社となっています。

現在の境内や社殿は戦前に整備されたもの。回廊のついた拝殿や、稲荷大神などの境内社が点在します。境内の一画には、あがた祭(県祭)に使われる「梵天」という独特な祭具が祀られています。

現地情報

| 所在地 | 〒611-0021京都府宇治市宇治蓮華72(地図) |

| アクセス | 宇治駅から徒歩10分 宇治東ICから車で10分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | 京都・宇治 縣神社 |

| 所要時間 | 10分程度 |

境内

参道と手水舎

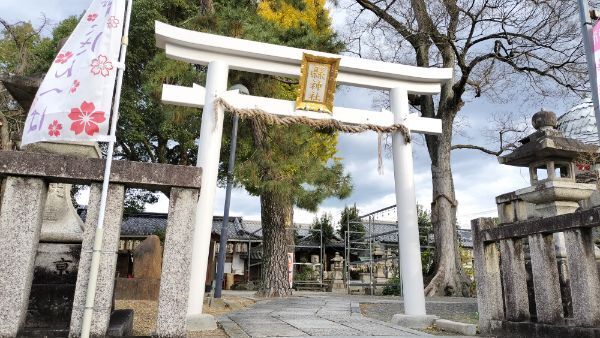

縣神社の境内は南向き。入口は幹線道路に面していて、東(鳥居向かって右)へ100メートルほど行くと平等院があります。

参道の鳥居は石造明神鳥居。扁額は「縣神社」。

参道左手には手水舎。

切妻、桟瓦葺。

柱は面取り角柱で、内に転びがついています。柱上は舟肘木。

飛貫が通っていますが、中備えや木鼻はありません。

妻虹梁の上には束。束は角柱で、上がすぼまった形状。

破風板の拝み懸魚は、梅と思しき花の彫刻。

拝殿と本殿

参道の先には拝殿が鎮座し、左右に回廊が伸びています。境内の案内板には、この建物が「本殿」と書かれていました。

公式サイトによると、社殿は1936年(昭和十一年)の造営とのこと。

「本殿」は、切妻、正面軒唐破風付、銅板葺。

破風板の兎毛通は菊の彫刻。立体的で凝った造形です。破風板の飾り金具には、桜の花の意匠があります。

唐破風の上の鬼板は、中央に桜の花、左右に波の意匠がついています。

正面中央の軒下。

しめ縄のかかった飛貫虹梁の上には、竜の欄間彫刻。こちらも立体的で豪快な造形です。

竜の欄間の上にも虹梁がわたされ、小壁には雲間を飛ぶ鶴の彫刻が入っています。

正面向かって左の柱。

母屋柱は面取り角柱で、柱上は舟肘木。柱間には長押が打たれ、木鼻や中備えはありません。

左側面(西面)。

妻虹梁の上に台輪が通り、中央の中備えに蟇股があります。

蟇股の左右には出組が置かれ、二重虹梁を持ち出ししています。二重虹梁の上は笈形付き大瓶束。

破風板の拝みには蕪懸魚。鰭は波の意匠。

拝殿の左右には回廊が伸びています。こちらは向かって左側のもの。

左右の回廊はL字型の平面になっており、社殿の配置や平面形状は平等院鳳凰堂と似ています。

屋根は切妻で、中央寄り(写真右)の部分は檜皮葺の上に桟瓦を葺いたもの、端の部分(写真左)は銅板葺。

境内を出て裏手の生活道路にまわりこむと、本殿と思しき社殿の背面が見えます。祭神はコノハナノサクヤビメ。

本殿は、流造、銅板葺。大棟には外削ぎの置き千木と、5本の鰹木。

本殿の軒下は板で覆われ、背面と両側面には庇がついています。左右の庇はへの字型の招き屋根となっています。

境内社

境内東側には、境内社の稲荷大神が東面しています。

入口には木造明神鳥居。

稲荷大神本殿は、一間社流造、正面千鳥破風付、向拝1間 軒唐破風付、鉄板葺。

向拝は1間。虹梁中備えや唐破風の小壁に彫刻がありますが、題材がよく解りません。

向拝柱は几帳面取り角柱。正面には唐獅子、側面には獏の木鼻がついています。

柱上の組物は出三斗。

向拝柱の上では、手挟が軒裏を受けています。手挟は菊の彫刻。

海老虹梁は向拝柱の虹梁の高さから出て、母屋の頭貫の位置に取りついています。

向拝の階段の下には浜床が張られています。

縁側は切目縁が4面にまわされ、欄干は跳高欄。側面に脇障子が立てられています。

母屋柱は円柱で、側面の柱間は横板壁。

柱の上部には頭貫と台輪が通っています。頭貫には木鼻がついています。

柱上の組物は出組で、中備えにも出組があり、通肘木を介して妻虹梁を受けています。

妻飾りは笈形付き大瓶束。

稲荷大神の左隣(北)には天満社が並立しています。

見世棚造、一間社流造、銅板葺。

天満社のとなりには梵天奉鎮所なる社殿。

内部に建てられた神具は「梵天」といい、毎年6月のあがた祭で神の依り代として使われるようです。

境内西側にも鳥居が立っています。

石造明神鳥居。扁額は「縣神社」。

境内東側の区画にも境内社があります。社名不明ですが、建築様式から推測すると神明社かと思います。

神明造、銅板葺。

以上、縣神社でした。

(訪問日2024/12/06)