今回は長野県上田市の信濃国分寺(しなのこくぶんじ)について。

信濃国分寺は市南部の国道沿線に鎮座する天台宗の寺院です。山号はありません。通称は八日堂(ようかどう)。

前身は聖武天皇の勅命でつくられた国分寺で、奈良時代の創建です。前身の国分寺は平安時代後期に律令制の衰退とともに荒廃し、廃寺になったと考えられます。寺伝では平将門の乱の折に当地が戦場となり、938年(承平八年)に伽藍を焼失したらしいですが、発掘調査では戦火と思われる痕跡は検出されていないようです。

現在の国分寺の創建年は不明。寺伝によると平安末期、近隣の住人によって現在地に移転され、1197年(建久八年)に源頼朝の命で再興されたらしいです。室町時代には現存の三重塔が造営され、現在につづく蘇民将来の信仰や八日堂縁日が行われるようになりました。桃山時代は1585年(天正十三年)の上田合戦(第一次)で三重塔を除くすべての伽藍を焼失し、1600年の上田合戦(第二次)では真田氏と徳川秀忠の会見が当寺境内で行われています。江戸時代は歴代の上田藩主の崇敬を受けて伽藍が再建され、庶民の信仰を受けて隆盛しました。

現在の国分寺の主要な伽藍は、江戸後期以降の再建で、本堂(八日堂)が長野県宝に指定されています。三重塔は室町時代のものと考えられ、国の重要文化財です。境内の南側には前身の国分寺跡の遺構が公園として整備されており、国の史跡に指定されています。

当記事ではアクセス情報と仁王門、三重塔について述べます。

現地情報

| 所在地 | 〒386-0016長野県上田市国分1049(地図) |

| アクセス | 信濃国分寺駅から徒歩10分 上田菅平ICから車で15分 |

| 駐車場 | 10台(無料)、信濃国分寺資料館に50台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり |

| 公式サイト | 八日堂 信濃国分寺 |

| 所要時間 | 30分程度 |

境内

仁王門

信濃国分寺の境内は南向き。境内入口は国道18号に面した場所にあり、国道をはさんだ向かいは国分寺史跡公園(信濃国分寺跡の一部)となっています。

門の手前に立つ寺号標は「八日堂 信濃国分寺」。

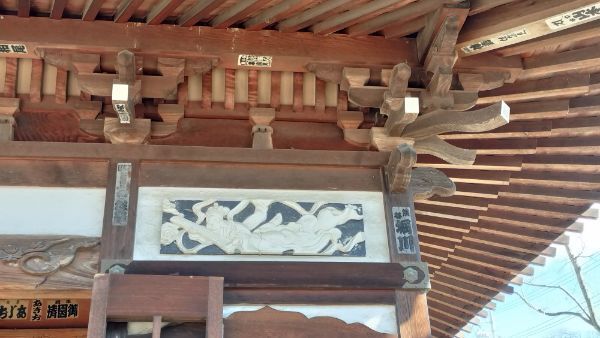

仁王門は、三間一戸、八脚門、入母屋、桟瓦葺。

中央の柱間は少し広く取られ、左右の柱間には仁王像が安置されています。

正面中央の柱間。

飛貫虹梁がわたされ、中備えの蟇股が巻斗を介して頭貫を受けています。

柱はいずれも円柱。柱上の組物は尾垂木三手先。こちらの柱間は中央部にも組物が置かれています。

向かって右の柱間。

柱間は貫でつながれ、柱上に台輪が通っています。頭貫には木鼻があります。

台輪の上の中備えは蟇股。

組物で持ち出された軒桁の下には、軒支輪があります。

正面および右側面。

正面は格子状のガラス戸、側面は板壁。その上下には長押が打たれ、縦板壁が張られています。

右側面の軒下。

こちらも尾垂木三手先の組物が使われ、中備えは蟇股。

入母屋破風。

拝みに鰭付きの蕪懸魚が下がっています。

妻飾りは懸魚の影になって見づらいですが、虹梁と大瓶束が確認できます。

背面。

左右の柱間には、蝶番でとめられた開き戸があります。

中央の柱間は、正面と同様に飛貫虹梁と蟇股があります。

内部を正面側から見上げた図。

内部の壁面は板壁で、出組で格天井を受けています。

仁王門をくぐり、住宅地の道路を50メートルほど進むと、信濃国分寺の境内に到着します。

右の寺号標は「信濃国分寺」。

観音堂と地蔵堂

境内に入ると、左手(境内西側)に観音堂が東面しています。

切妻、桟瓦葺。

中央の柱間には飛貫虹梁がわたされ、若葉の絵様が彫られています。鰐口の影になっていますが、中備えは蟇股です。

柱は角柱で、柱上の組物は尾垂木のついた出組。

向かって右の柱間。

壁面には火灯窓が設けられ、飛貫虹梁の高さに長押が打たれています。

柱の上部には頭貫と台輪が通り、禅宗様木鼻がついています。

側面は3間。

壁面は白壁で、腰長押の下は下見板が張られています。

妻飾りは二重虹梁。

大虹梁の上には三斗(出三斗と平三斗)が並んでいますが、基部の斗を2つ重ねた構成となっています。二重虹梁の上は笈形付き大瓶束。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

観音堂の北側には名称不明の境内社が東面しています。

池の近くにあるため、厳島社か弁天社でしょうか。

観音堂の向かいへ進むと、境内東側に地蔵堂が西面しています。

宝形、桟瓦葺。

頂部の宝珠。

露盤は格狭間が2つ並んだ意匠。伏鉢には宝輪が彫られ、その上にタマネギ状の宝珠が乗っています。

母屋は正面側面ともに3間。こちらの堂も腰長押の下に下見板が張られています。

軒裏は放射状の二軒繁垂木。

正面中央の柱間。

飛貫虹梁は、菊水が浮き彫りされています。中備えの蟇股は、卍や波の意匠。

柱はいずれも角柱で、柱上の組物は尾垂木のついた出組。中央の柱間は、中備えにも組物があります。

向かって右の柱間。

飛貫虹梁の位置に長押が打たれ、その上の欄間には天女の彫刻。

柱の上部には頭貫と台輪が通り、頭貫には木鼻がついています。台輪の上の中備えは蓑束。

組物の尾垂木は波状の曲線を描いてひょろりと伸び、上の斗栱を受けています。

尾垂木の形状も独特ですが、一手だけしか持ち出さない組物に尾垂木を採用するのも風変わりだと思います。

三重塔

境内東側の区画、地蔵堂の北側には三重塔が西面しています。上の写真は南面。

三間三重塔婆、銅板葺。全高20.1メートル。

室町時代中期から後期の造営と推定されます。「国分寺三重塔」として国指定重要文化財*1。

初重南面。

柱間は正面側面ともに3間。中央は板戸、左右は連子窓。

縁側は切目縁。初重の縁側に欄干はありません。

柱や縁束は、礎石の上に据えられています。

柱の床上は円柱ですが、床下は八角柱となっています。これは室町時代から出現する技法です。

西面の軒下。

柱は円柱が使われ、軸部の固定に長押が多用されています。頭貫木鼻はありません。

組物は和様の尾垂木三手先。尾垂木は先端が平たい形状です。

組物にも木鼻がついておらず、純粋な和様建築となっています。ただし内部は四天柱に台輪があったり、詰組や鏡天井が使われたりしている*2ようで、内部と外部とで意匠がことなるようです。

軒桁の下には軒支輪がつき、格子の小天井が張られています。

和様建築の中備えは、たいていは蟇股か束(間斗束・蓑束・撥束)が採用されます。しかしこの三重塔の中備えはいずれも巻斗だけが使われ、桁に食いついた巻斗がぶら下がったような状態となっています。

これは下の蟇股や束が欠損してしまったわけではなく、長野県内の寺社建築に特有の意匠で、同市の西光寺阿弥陀堂でも同様の意匠が見られます。

二重の西面。

壁面や軒下の意匠は初重と同じですが、二重と三重は縁側に跳高欄があります。

三重の西面。

細部の意匠は二重と同様です。

各重を見上げた図。

軒裏はいずれの重も平行の二軒繁垂木。

頂部の宝輪。

露盤は格狭間が2つならんだ意匠。反花の上に宝輪の軸が立てられ、軸の部分には九輪と水煙がつき、頂部に宝珠が乗っています。九輪は上へ行くほど輪が小さくなっています。

三重塔の正面向かって左手には、三重塔の内部を貫通する心柱(しんばしら)の一部が展示されています。

この心柱は三重塔が造営された室町中期ごろのもので、解体時に切断したとのことなので、本来はもっと長い柱だったと思われます。なお、現在の三重塔に使われている心柱は1932年の修理で新調されたものです。

三重塔の手前(西側)には、壇上に石碑が並んでいます。

向かって左から2番目の石造多宝塔は、頂部が欠けているように見えますが、様式から鎌倉時代のものと考えられていて、市の文化財に指定されています。

石造多宝塔の手前には「日本遺産」の案内板があり、それによるとこの塔は塩田平のレイライン*3の始点だそうですが、レイラインという説は疑義が多く俗説の域を出ません。

仁王門、三重塔については以上。