今回は山梨県甲斐市の慈照寺(じしょうじ)について。

慈照寺は甲斐市街の竜王地区に鎮座する曹洞宗の寺院です。山号は富有山。

創建は不明。法城寺という真言宗寺院が当寺の前身で、1489年(延徳元年)に曹洞宗に改められたようです。1582年の甲州征伐では織田氏の庇護を受け、天正壬午の乱ののちは徳川氏の庇護を受けましたが、寺領の一部を没収されています。桃山時代は浅野氏などの領地となりますが、江戸時代にふたたび徳川領となり、幕府から寺領を安堵されました。江戸前期には量岫長応によって中興され、境内が整備されました。明治時代には境内の南側に中央東線が開通し、参道の一部が鉄道用地となりました。

現在の境内伽藍は江戸初期から中期にかけてのものです。山門は江戸初期の中興時のもの、法堂は江戸初期ごろのものとされ、両者とも県の文化財となっています。また、境内には竜王という地名・駅名の由来になった「竜王水」があります。

現地情報

| 所在地 | 〒400-0118山梨県甲斐市竜王629(地図) |

| アクセス | 竜王駅から徒歩15分 甲府昭和ICから車で10分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

総門

慈照寺の境内は南東向き。南側には中央東線が通っており、境内入口は線路と並行する道路に面しています。

右の石柱は「不許葷酒入山門」(葷酒山門に入るを許さず)。

入口の総門は、一間一戸、四脚門、切妻、桟瓦葺。

総門の扁額は山号「富有山」。

左側面(南西面)。

柱はいずれも面取り角柱。

手前(写真右)の控柱は、正面と側面に木鼻が付き、柱上は出三斗です。

中央(写真左奥)の主柱は側面に大小の象鼻が付き、組物を介して棟木を受けています。

妻面を内部から見た図。写真右が正面側です。

主柱と控柱のあいだには海老虹梁がわたされています。

左右の主柱のあいだには太い梁がわたされ、中央に大瓶束が立てられています。

主柱は、内側にも象鼻がついています。

軒裏は一重まばら垂木で、化粧屋根裏。

背面全体図。

左右には袖塀がつながっています。

山門

総門の先は一段高い区画になっており、石段の上に山門が鎮座しています。

桁行3間・梁間3間、三間一戸、楼門、入母屋、銅板葺。

1639年(寛永十六年)造営。県指定有形文化財。

下層。正面側面ともに3間で、いずれの柱間も吹き放ち。

正面3間のうち、中央の1間が通路になっています。

下層内部。

上層の床板を兼ねた天井が張られています。

向かって左手前の柱。

下層の柱は面取り角柱。面取りの幅が大きく、古風です。

柱の正面・側面と斜め方向には挿肘木の斗栱が出て、上層を受けています。このように柱に挿す組物は大仏様の意匠で、通常の組物は柱上に配置されます。

下層左側面。

側面も3間で、中央の1間が通路のようになっています。

側面3間の楼門はめずらしいですが、側面にも通路の間口が開けられているのは風変わりだと思います。

上層正面。内部には釈迦如来像と五百羅漢像が安置されているとのこと。

扁額は「慈照寺」。照の字は、部首のれんがを大に置き換えた字体です。

正面は3間で、柱間には舞良戸が入っています。舞良戸は和様の意匠です。

上層左側面。

側面も3間で、前方(写真右)の2間は舞良戸、後方の1間は縦板壁。

軒裏は二軒繁垂木。垂木は平行に伸び、和様の造りです。

上層の柱は円柱。軸部は貫でつながれ、頭貫には禅宗様の拳鼻がついています。

柱上の組物は出組。頭貫の上の中備えは蟇股で、退色して白くなっていますが鳥獣の彫刻が入っています。

入母屋破風。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

妻飾りは、影になって見づらいですが、虹梁の上に大瓶束が立てられています。

背面全体図。

上層の背面は、3間とも縦板壁。縦板壁は禅宗様の意匠です。

下層の組物は大仏様、上層の建具や軒裏は和様、木鼻や壁板は禅宗様で、3つの様式が入り混じっています。よって、この山門は3様式の折衷様といえるでしょう。

法堂

境内の中心部には、本堂に相当する法堂(はっとう)が鎮座しています。

寄棟、銅板葺。

1563年の棟札(現存せず)があったらしいですが、建築様式より安土桃山時代から江戸初期の造営と推定されています。県指定有形文化財。

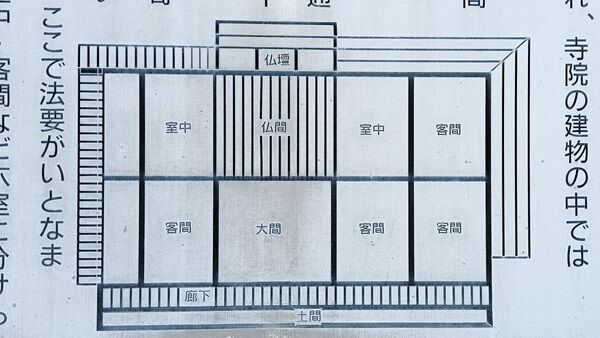

平面図と内部の構造の解説は下記のとおり。

山梨県指定有形文化財

慈照寺法堂昭和四十年五月十三日指定

甲斐市竜王629-1

慈照寺所有法堂はまた、本堂とも称され、寺院の建物の中では主要なものである。

この法堂は、桁行十二間、梁間八間で形式・手法から桃山時代のものと推定されている。

堂内は正面入り口から一間通りは土間、次の一間通りを板廊下とし、その奥を四間づつ二列・八室に仕切り、後列の中央西寄りに仏間を設け本尊を祀っている。仏間の前には大間があり、ここで法要がいとなまれる。仏間・大間の左右は、室中・客間など六室に分けられ、左端の桁行一間通りを、畳廊下とするほか、側・背の三面にはぬれ縁をめぐらした、構法の雄大な建築である。山梨県教育委員会

甲斐市教育委員会

正面の戸は、中央の軸から左にずれた位置にあります。

戸は引き戸ですが、左右の柱には軸受けの藁座がついており、当初は桟唐戸などの開き戸がついていたと思われます。

柱は角柱で、柱上は舟肘木。

柱間にはガラス窓が入り、その下の腰壁はなまこ壁のような四角いパターンになっています。

前面には縁側がなく、案内板の解説によれば内部の前方1間通りは土間床になっているとのこと。

左側面。

こちらは後方に縁側があります。

背面。

背面中央は母屋が縁側に張り出していますが、これは仏壇を置くスペースのようです。

その他の伽藍

本堂(写真右)の後方の石垣の上には、経蔵と思われる建物があります。

宝形、向拝1間 向唐破風、銅板葺。

向拝柱は几帳面取り角柱で、側面には唐獅子の木鼻、柱上には出三斗が使われています。

虹梁中備えには竜の彫刻。

唐破風の小壁には大瓶束。唐破風の兎毛通は鳳凰と思われる鳥の彫刻。

法堂向かって左、境内西側には池があり、その奥に名称不明の伽藍があります。

寄棟、鉄板葺。

法堂右手前には「竜王水」。

小屋の内部に、水の湧き出る穴があります。当地では貴重な湧水らしく、市指定天然記念物となっています。

伝承によると、室町後期に当寺を曹洞宗に改めた真翁宗見が、川に住む竜を教化して改心させ、竜の力でここに水を湧かせたといわれます。そのような経緯から竜王水と名づけられ、ひいては竜王という独特な地名や駅名の由来となったようです。

境内東側には鐘楼門。

一間一戸、楼門、宝形、桟瓦葺。

左側面(西面)。

上層に吊るされた梵鐘は1647年(正保四年)に奉納されたもので、市指定有形文化財です。

鐘楼門の柱は角柱で、繰型のついた木鼻や肘木が使われています。

鐘楼門の手前の、境内南東にも出入口があり、小さい門が設けられています。

薬医門、切妻、桟瓦葺。

降棟や隅棟は入母屋のような配置になっていますが、側面の破風は切妻です。

以上、慈照寺でした。

(訪問日2024/03/16)