今回は山梨県笛吹市の佐久神社(さく-)について。

佐久神社は石和町地区の住宅地に鎮座しています。

創建は不明。社伝によると雄略天皇元年(457年)の創建とのこと。平安時代の『延喜式』に当社の記載があり、式内社に列しています。その後の沿革は不明。

現在の境内は江戸後期以降のものです。本殿は多数の彫刻で飾られた大型の三間社で、県の文化財に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒406-0043山梨県笛吹市石和町河内80(地図) |

| アクセス | 酒折駅または石和温泉駅から徒歩50分 笛吹八代スマートICから車で5分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | なし |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 10分程度 |

拝殿

佐久神社の境内は南向き。入口は住宅地の生活道路に面し、境内東側(写真右)は公園になっています。

右の社号標は「延喜式内 郷社 佐久神社」。

入口には石造明神鳥居が立ち、扁額は「佐久神社」。

参道右手には簡素な手水舎があります。

参道左手には、神楽殿が東面しています。

入母屋(妻入)、銅板葺。

柱は角柱が使われ、虹梁に木鼻があります。

参道の先には拝殿。

入母屋、向拝1間、桟瓦葺。

母屋の扁額は「神徳悠久」。

母屋柱は角柱で、柱上は舟肘木が使われています。ほか、目立った意匠はありません。

本殿

拝殿の後方には、鉄柵に囲われた本殿が鎮座しています。

桁行正面1間・背面3間・梁間2間、三間社流造、向拝1間 軒唐破風付、銅板葺。

1862年(文久二年)再建。県指定有形文化財*1。

祭神はイワサク、ネサク、タヂカラオの3柱。

社伝によると、かつての甲府盆地は湖で、イワサクとネサクが湖岸を切り裂いて水を流出させたことで、広大な平地が拓かれたそうです。甲府盆地の湖水伝説は穴切大神社(甲府市)などの神社にも伝わり、『甲斐国志』や『甲陽軍鑑』にも記載されていますが、それを裏づける地質学的な証拠は見つかっていません。

向拝の正面。

虹梁中備えには竜の彫刻が配されています。その上の唐破風の小壁には、鳳凰の彫刻。両社とも、幕末らしい派手な彫刻です。

向かって左の向拝柱。

向拝柱は几帳面取り角柱。正面には唐獅子、側面には獏の木鼻があります。

柱上の組物は、出三斗の上に連三斗を乗せたもの。

向拝の下には、角材の階段が5段設けられ、階段の下に長押が2本打たれています。階段と長押の下には浜床が張られています。

向拝の軒唐破風。

唐破風の拝みと桁隠しに、懸魚が下がっています。拝みの懸魚(兎毛通)は鳳凰らしき彫刻が入っていますが、金網が反射して詳細な観察ができませんでした。

唐破風の棟には鬼板が乗り、屋根のついた箱棟で覆われています。鬼板の中央部は、格狭間のようなくぼみがついています。

母屋は正面1間(背面は3間)、側面2間。前方の1間通りは壁がなく吹き放ちで、後方の1間通りに3組の板戸が設けられています。

母屋の周囲は切目縁が4面にまわされ、跳高欄が立てられています。

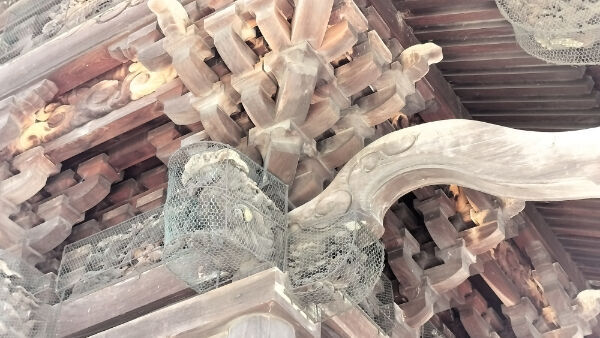

母屋正面の軒下。

柱は円柱。柱間は頭貫でつながれ、中備えに組物と蟇股が置かれています。組物は木鼻のついた三手先、蟇股には植物を題材にした彫刻が入っています。

左手前(南西)の隅の柱。

柱の正面側は海老虹梁が付き、その下に菊の籠彫りが添えられています。側面には唐獅子の木鼻。

柱上の組物は三手先が使われています。

右側面(東面)。

側面は2間で、頭貫の下には長押が打たれています。

後方の神座のある柱間には、横板壁が張られています。

側面の頭貫の上にも、中備えの彫刻があります。題材は花鳥。

組物で持ち出された桁のあいだには、雲の彫刻の入った支輪板が使われています。

妻飾りは二重虹梁。

大虹梁の上には、出三斗と蟇股があります。蟇股は波の彫刻。

二重虹梁の上には大瓶束が立てられています。その左右には、唐獅子らしき神獣の彫刻が入っています。

背面は3間。柱間は横板壁。

背面側にも、木鼻や中備えの彫刻があります。

縁側の脇障子は、母屋の斜め後方に向けて立てられています。

脇障子の羽目には、天女の彫刻。

縁の下は三手先の腰組で支えられています。

縁の下の柱のあいだの欄間にも、派手な彫刻があります。

こちらは右側面後方の欄間。

題材は、波間を駆ける麒麟。

背面中央の欄間。

こちらも神獣が波間を駆ける構図となっています。

柱の根元には2本の長押が打たれ、長押のあいだの部分は柱の成型が八角柱になっています。

地震対策のためなのか、母屋の両側面は鎖でつながれ、背面には丸太のつっかい棒が入れられていました。

以上、佐久神社でした。

(訪問日2024/03/16)

*1:附:神額