今回は東京都目黒区の円融寺(えんゆうじ)について。

円融寺(圓融寺)は碑文谷地区の住宅地に鎮座する天台宗の寺院です。山号は経王山。

創建は寺伝によると853年(仁寿三年)。円仁によって妙光山法服寺(天台宗)として開かれたらしいです。境内に立つ石造五重塔の銘によると、1283年(弘安六年)に日源によって日蓮宗に改宗され、寺号を改めて妙光山法華寺としました。以降、池上本門寺とともに当地の中心的な日蓮宗寺院として栄え、現存の本堂(釈迦堂)が建てられた室町中期に全盛期を迎えたようです。1630年に江戸城で行われた身池対論では、当寺の僧侶・日進が不受不施派のひとりとして参加し、久遠寺(山梨県身延町)との論争に敗れて流罪となっています。以降、幕府の不受不施派に対する弾圧が強まったため、1698年(元禄十一年)に再改宗して天台宗に復しました。1834年(天保五年)に山号と寺号を改め、現在の経王山円融寺となりました。

現在の境内は、室町中期から戦後にかけての伽藍が点在します。重要文化財の本堂(釈迦堂)は室町中期の造営で、都区内で最古の建築とされます。また、仁王門と仁王像は室町後期のものとされ、仁王像が都指定文化財となっています。

現地情報

| 所在地 | 〒152-0003東京都目黒区碑文谷1-22-22(地図) |

| アクセス | 洗足駅または西小山駅から徒歩15分、学芸大学駅または都立大学駅から徒歩20分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | 【公式】天台宗 圓融寺(円融寺) |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

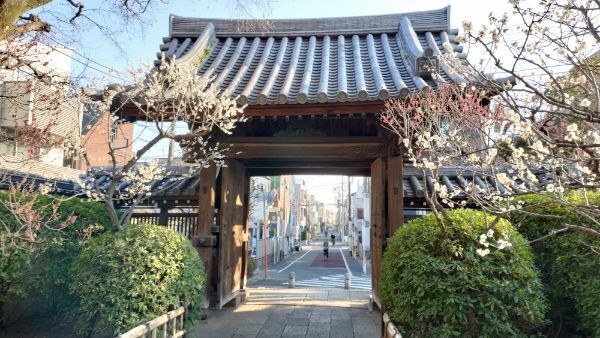

山門(大門)

円融寺の境内は南向き。境内入口は住宅地の生活道路に面しています。

入口の山門は、四脚門、切妻造、本瓦葺。

1833年に播磨国の寺院*1の門として造られたもので、品川区御殿山の民家に移築されたのち、戦後に現在地へ移築されたとのこと。

正面の虹梁。

虹梁の上には台輪が通り、中備えに蟇股が配されています。

控柱は上端が絞られた几帳面取り角柱。頭貫と台輪に禅宗様木鼻があります。

柱上の組物は出三斗。

内部向かって右側の妻面。

妻虹梁がわたされ、笈形付き大瓶束で棟木を受けています。

背面。

左右には袖塀がつながっています。

山門をくぐると、参道左手(西側)に平唐門があります。

閉扉しているため通行はできません。

仁王門

参道を進むと、仁王門が鎮座しています。

三間一戸、八脚門、入母屋造、茅葺形銅板葺。

公式サイトには“当初は足利時代の建築”とあり、室町末期の建立らしいですが、現在の仁王門は江戸時代の改造が著しく、原型を残していないとのこと。案内板*2には“寛文期(1661-1673)から元禄期(1688-1704)にかけての様式的特徴が見られる”とあります。

区指定文化財。

左右の柱間に安置されている仁王像は1559年(永禄二年)の造立で、都指定文化財です。

正面中央の柱間。

中央の柱間には虹梁がわたされています。中備えは、中央に組物、その左右には撥束。

向かって左の柱間。

こちらは飛貫と頭貫がわたされ、頭貫中備えに撥束が配されています。

柱はいずれも円柱。頭貫には禅宗様の拳鼻。

柱上の組物は出組。

組物で持ち出された桁の下には、軒支輪があります。

左側面(西面)。

側面は2間で、柱間は横板壁。

入母屋破風。

破風には木連格子が張られ、破風板の拝みには蕪懸魚が下がっています。

内部の通路部分には鏡天井が張られています。

通路上にも虹梁がわたされ、「円融寺 仁王尊」の扁額がかかっています。

背面。

左右の柱間は横板壁。

木鼻や中備えなどの意匠は正面と同じです。

本堂(釈迦堂)

仁王門の先には本堂が鎮座しています。別名は釈迦堂。

桁行3間・梁間4間、入母屋造、銅板葺。

室町中期の造営。「円融寺本堂」として国指定重要文化財。 修理前は茅葺だったようですが、1952年に修理が行われ、現在の銅板葺に改められました。

正面は3間で、柱間は桟唐戸。飛貫に藁座を取り付けて、扉の軸を吊っています。

中央の柱間の扁額は「釈迦堂」。

柱は上端が絞られた円柱。頭貫と台輪に禅宗様木鼻がついています。

柱上の組物は出組。台輪の上の中備えにも出組が配されています(詰組)。実肘木は使われておらず、組物は巻斗で軒桁を直接受けています。

側面は4間。前方の1間は桟唐戸で、後方の3間は縦板壁。

中備えはこちらも詰組が使われています。

背面。

柱間は3間で、中央は桟唐戸、左右各1間は縦板壁。

左側面の入母屋破風。

破風板の拝みと桁隠しには三花懸魚が下がっています。

妻飾りは虹梁と大瓶束。

正面向かって右の縁側。

縁側は切目縁が4面にまわされて、縁の下は縁束で支えられています。欄干の親柱の頂部には逆蓮が彫られ、禅宗様の欄干です。

その他の伽藍

本堂の後方には阿弥陀堂が鎮座しています。

宝形造、一重?、もこし付、もこし正面軒唐破風付、銅板葺。

正面中央は、下の屋根(もこし)の軒を切り上げて独立した唐破風にしています。

扁額は「阿弥陀堂」。

扁額の影になっていますが、唐破風の虹梁の上には蟇股と思われる意匠が見えます。

向かって左の柱間。

柱は面取り角柱。柱間には板戸や連子窓が使われています。

組物は大仏様の挿肘木。肘木の下に蟇股の脚のような部材が添えられているのが独特です。

左側面。

側面は8間あり、後方の5間は一段高い位置に長押が打たれています。

軒裏は二軒繁垂木。もこしの軒裏は平行垂木で、屋根の軒裏は扇垂木です。

本堂向かって左手前(南西)には休憩所。手水舎を転用したものかと思います。

切妻造、銅板葺。

柱は几帳面取り角柱。側面に見返り唐獅子の木鼻があります。

柱上は出三斗。

中備えは間斗束、妻飾りは豕扠首。

破風板の拝みには蕪懸魚が下がっています。

なお、この休憩所の近くには石造五重塔があり、当寺を日蓮宗に改めた日源の供養塔のようですが、見落としてしまっていたため割愛。

仁王門向かって右側(東側)には鐘楼があります。

宝形造、銅板葺。

1990年再建。

柱はいずれも面取り角柱。柱上は舟肘木。

内部に吊るされた梵鐘は1643年(寛政二十年)のもので、飯田善兵衛なる人物による鋳造とのこと。

以上、円融寺でした。

(訪問日2025/02/28)