今回は奈良県斑鳩町の吉田寺(きちでんじ)について。

吉田寺は町西部の住宅地に鎮座する浄土宗の寺院です。山号は清水山。通称はぽっくり寺。

創建は不明。寺伝によると飛鳥時代、天智天皇の勅願で開かれたらしいです。また、平安時代に比叡山の源信によって開かれたという伝説もあるようです。創建以降の詳細な沿革は不明ですが、室町時代に現在の多宝塔が造られました。

現在の境内伽藍の主要部は戦後の再建と思われます。多宝塔については室町時代の建築で、国の重要文化財に指定されています。本尊の木造阿弥陀如来坐像は平安時代の造立で、こちらも重要文化財です。

現地情報

| 所在地 | 〒636-0142奈良県生駒郡斑鳩町小吉田1-1-23(地図) |

| アクセス | 法隆寺駅から徒歩25分 法隆寺ICから車で10分 |

| 駐車場 | 20台(無料) |

| 営業時間 | 09:00-16:00 |

| 入場料 | 300円 |

| 寺務所 | なし |

| 公式サイト | 吉田寺 |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

本堂

吉田寺の境内は南向き。境内は住宅地の一画にありますが、正面の出入口は南側の国道沿いの農地の中にあります。

参道右手の寺号標は「清水山顕光院吉田寺」。

参道を進むと、境内の中心部に本堂が南面しています。本尊の木造阿弥陀如来坐像は平安時代の作とされ、国指定重要文化財。

本堂は、入母屋造、向拝1間、本瓦葺。

向拝は1間。

虹梁は眉欠き、袖切、絵様が彫られたもの。中備えは波の彫刻。

向かって右の向拝柱。

向拝柱は几帳面取り角柱。側面には獏の木鼻。

柱上の組物は連三斗。獏の頭の上に巻斗が乗り、組物を持ち送りしています。

向拝柱と母屋とのあいだに懸架材はありません。

向拝の組物の上では、手挟が軒裏を受けています。手挟は菊の籠彫り。

母屋柱は角柱。柱間は半蔀が使われています。

頭貫には木鼻がつき、柱上は巻斗と舟肘木を組んだもの。

軒裏は平行の二軒繁垂木。

入母屋破風。

樹木の影になってほとんど見えないですが、妻飾りは二重虹梁となっているのが確認できます。

多宝塔

本堂の南東には多宝塔が鎮座しています。

三間多宝塔、本瓦葺。

1463年(寛正四年)造営。国指定重要文化財。

下層正面(南面)。

柱間は3間。中央は板戸、左右は連子窓。

中央の扉の上。

組物のあいだの中備えは蟇股。梵字をかたどった彫刻が入っています。

蟇股の上には桁が通り、板蟇股が置かれています。

向かって左の柱間。こちらは中備えがありません。

柱はいずれも円柱。軸部の固定には長押が多用され、戸と窓の上には長押が2つ打たれています。頭貫木鼻はありません。

柱上の組物は出組。通肘木を介して軒桁を受けています。

正面と右側面(東面)。

側面の構造や意匠は、正面とほぼ同じです。

縁側は切目縁で、欄干はありません。床下は亀腹で、亀腹の上に母屋柱が据えられています。

軒裏は、上層下層ともに平行の二軒繁垂木。

この多宝塔は室町時代の建築ですが、純粋な和様建築の意匠で構成されています。

母屋と縁側は円形の平面。

組物は和様の尾垂木四手先。組物で桁を大きく持ち出し、母屋と桁とのあいだに格子の小天井が張られています。

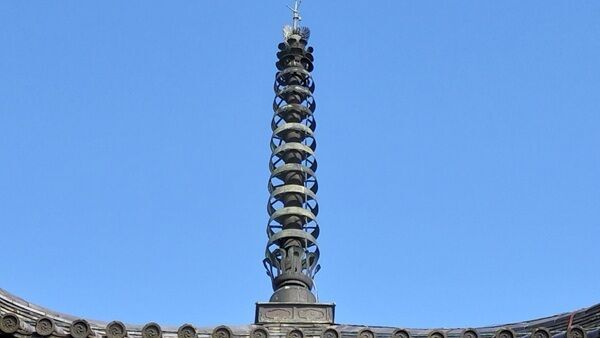

頂部の相輪。

路盤の上に伏鉢、反花、九輪、その上は反花と火炎のついた丸い宝珠が乗った構成。

その他の伽藍

多宝塔の南側、境内の南東部には鐘楼が西面しています。

切妻造、本瓦葺。袴腰付。

柱は円柱。頭貫に拳鼻がついています。

柱上の組物は、大斗と花肘木のような部材を組んだもの。

内部の梵鐘は戦後に再建されたもののようです。

扁額は私の知識では判読できず。

破風板の拝みには蕪懸魚。桁隠しの懸魚はありません。

本堂向かって左側、境内西端の区画には鎮守社が南向きに鎮座しています。

鎮守社は瑞垣で囲われ、手前には石造明神鳥居。

中央部には3棟の鎮守社。社名は不明。

中央の1棟は、一間社流造、銅板葺。

左右の2棟は、見世棚造、一間社春日造、鉄板葺。

いずれの棟も、大棟に鰹木と千木が2つ乗っています。左右の棟はどちらも縁側がなく簡素な造りですが、向かって右の棟は脇障子がついているため、こちらのほうが格上の神社なのでしょう。

中央の3棟の脇にも鎮守社があります。

こちらも見世棚造、一間社春日造、鉄板葺。

以上、吉田寺でした。

(訪問日2024/12/07)