今回も京都府宇治市の萬福寺について。

当記事では法堂とその周辺の伽藍について述べます。

法堂

大雄宝殿の後方には法堂(はっとう)が鎮座しています。

桁行5間・梁間6間、入母屋、こけら葺。

1662年(寛文二年)建立。先述の天王殿、大雄宝殿とともに「萬福寺」3棟として国宝

法堂は石積みの基壇の上にあり、基壇の前縁に欄干を立てて縁側のかわりとしています。

欄干は卍崩しと呼ばれる幾何学的なパターンの木組みで、これは法隆寺金堂のような非常に古い建築でしか見られない意匠です。卍崩しの欄干は、日本では飛鳥時代が終わるとほとんど使われなくなりますが、中国大陸では明の時代になっても使われていたようです。

向かって左側(北)から庇の空間を見た図。

大雄宝殿と同様に前方の1間通りは吹き放ちの庇となっていて、弓なりの黄檗天井が張られています。

黄檗天井の下には虹梁がわたされ、2本の束を立てて桁を受けています。束や柱のあいだは、湾曲した小さな梁でつながれています。

庇の柱のあいだにも虹梁がわたされ、中備えに蟇股が使われています。

庇の柱は面取り角柱が使われ、軒桁を直接受けています。

柱の前方には挿肘木(大仏様の組物)が出て、前方に突き出た腕木を支えています。

母屋正面。扁額は「獅子吼」。

柱間には格子の入った扉が設けられています。

母屋柱も面取り角柱が使われ、柱上に組物はなく、桁を直接受けています。

柱の上部には頭貫が通り、中備えは蟇股。柱と桁との接続部にも、中備えの蟇股と似た意匠がついています。

左側面の入母屋破風。

拝みには、猪目懸魚と思われる懸魚が下がっています。

妻飾りは梁のような部材が見えるだけで、簡素な妻面です。

大棟に鯱や宝珠はありません。

西方丈と東方丈

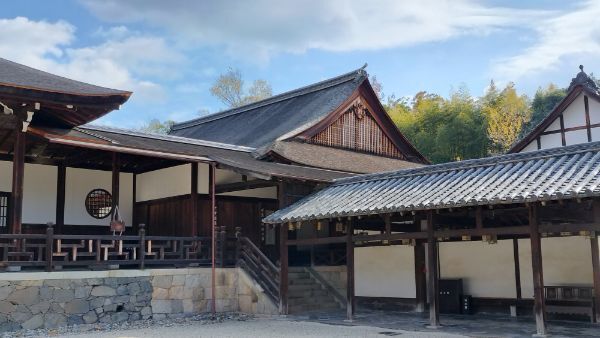

法堂向かって左側(北側)。

法堂の左右にはこのような回廊が設けられ、大雄宝殿につながっています。これらの回廊も、附として重要文化財に指定されています。

奥に見える切妻の屋根は西方丈。当寺の伽藍のうち、最初に造られたもののようです。

切妻、東面北面西面庇付、こけら葺。廊附属、桟瓦葺。

1661年(寛文元年)造営。「萬福寺」20棟として国指定重要文化財(国重文)。

法堂向かって右側(南側)には東方丈の屋根が見えます。

入母屋、こけら葺。式台、中門、廊、桟瓦葺。

1663年(寛文三年)造営。「萬福寺」20棟として国重文。

回廊の窓をのぞき込むと、東方丈の軒下と石庭が見えます。

大雄宝殿南側の伽藍

萬福寺境内の中心部は、大雄宝殿を軸にして左右(南北)対称の伽藍配置となっており、南側には斎堂、伽藍堂、鐘楼の3棟が並んで北面しています。こちらは大雄宝殿の南側の回廊とつながっている斎堂。

桁行5間・梁間3間、入母屋、本瓦葺。

1668年(寛文八年)造営。「萬福寺」20棟として国重文。

大雄宝殿や法堂と同様に、前方の1間通りは吹き放ち。

庇の柱は面取り角柱が使われ、軒桁を直接受けています。柱間には虹梁がわたされ、中備えは蟇股。柱と桁との接続部にも、中備えの蟇股に似た形状の部材が添えられています。

向かって右の2間。

端の柱間は間口が狭く、虹梁中備えも省略されています。

庇の空間の天井は、アーチ状の黄檗天井ではなく、板を平らに張った鏡天井です。

庇の柱と母屋の柱とのあいだには、貫と虹梁がわたされています。

こちらの写真では、貫の中央に銅鑼のような仏具が下がっています。

向かって左。

こちらの貫には、魚板という木製の仏具が下がっています。木魚のように打ち鳴らして使うようです。

母屋の正面には腰壁が設けられ、その上に格子上の窓が入っています。

母屋柱も角柱で、柱の上部に頭貫が通っています。頭貫中備えは蟇股。

右側面(西面)。

側面は3間で、柱間は白壁。中備えなどの意匠はありません。

破風板の拝みには、鰭付きの三花懸魚。

妻飾りは二重虹梁。大瓶束が使われています。

斎堂向かって右、3棟の中央にあるのが伽藍堂。

桁行3間・梁間3間、入母屋、本瓦葺。

1669年(寛文九年)造営。「萬福寺」20棟として国重文。

こちらの堂も、前方の1間通りが吹き放ちとなっています。

柱はいずれも面取り角柱で、直方体の礎盤の上に据えられています。

向かって右。

吹き放ちの空間に天井は張られておらず、化粧屋根裏となっています。

柱間に頭貫や虹梁はありません。柱は軒桁を直接受けていて、金属製の持ち送り材で接続部を補強しています。

伽藍堂向かって右、3棟の右端は鐘楼。

一重、裳階付、入母屋、本瓦葺。

1668年造営。「萬福寺」20棟として国重文。

下層。

こちらも前方1間通りが吹き放ちです。柱は角柱で、虹梁などの懸架材はありません。

内部。

中央の1間四方の空間が母屋で、天井が張られています。その外周の1間通りは化粧屋根裏です。

上層は1間四方。

柱は上端が絞られた角柱。頭貫に禅宗様木鼻がつき、柱上に台輪が通っています。

柱上の組物は出組。台輪の上の中備えは詰組。

軒裏は二軒繁垂木で、禅宗様の扇垂木です。

入母屋破風の拝みには懸魚。奥の妻面には大瓶束があります。

大棟にはマカラ(鯱)が乗っています。

大雄宝殿北側の伽藍

大雄宝殿の南側には、鼓堂、祖師堂、禅堂の3棟が並んで南面しています。こちらは3棟の左端にある鼓楼。

一重、裳階付、入母屋、本瓦葺。

1668年造営。「萬福寺」20棟として国重文。

構造や細部の意匠は、向かいにある鐘楼と同様です。

上層には逆蓮の欄干や、放射状の垂木が使われ、禅宗様の意匠が散見されます。

鼓楼向かって右、3棟の中央には祖師堂。

桁行3間・梁間3間、入母屋、本瓦葺。

1669年造営。「萬福寺」20棟として国重文。

向かいにある伽藍堂と同様に、庇の空間は化粧屋根裏で、天井は張られていません。

柱はいずれも角柱で、直方体の礎石の上に据えられています。

柱間に虹梁や中備えといった意匠はありません。

祖師堂向かって右は禅堂(選仏場)。訪問時は座禅が行われていたようで、基壇上は立入禁止となっていました。

桁行5間・梁間6間、入母屋、本瓦葺。背面庇付、桟瓦葺。

1663年(寛文三年)造営。「萬福寺」20棟として国重文。

向かいにある斎堂と同様に前方1間通りは吹き放ちで、鏡天井が張られています。

柱は角柱で、軒桁を直接受けています。庇の柱には虹梁がわたされ、中備えは蟇股。

左側面(西面)。

背面(写真左奥)には庇がついていて、ここは斎堂と異なる箇所です。

法堂とその周辺の伽藍については以上。