今回は滋賀県彦根市の龍潭寺と清凉寺について。

龍潭寺

所在地:〒522-0007滋賀県彦根市古沢町1100(地図)

龍潭寺(りょうたんじ)は彦根の市街地北部に鎮座する臨済宗妙心寺派の寺院です。山号は弘徳山。

創建は1600年(慶長五年)。当寺のもととなった井伊谷(浜松市)の龍潭寺*1は733年の創建とされ、平安中期に井伊共保の菩提寺となって以来、井伊家歴代の崇敬を受けました。関ヶ原の戦いののち、井伊直政が佐和山(のちの彦根)へ転封となったため、旧領の井伊谷の龍潭寺の分寺として現在の龍潭寺が開かれました。

境内

龍潭寺の境内は西向き。境内南側には清凉寺(後述)が隣接しているほか、北側へ50メートルほど行くと井伊神社があります。

右の社号標は「弘徳山龍潭護国禅寺」。

入口の通用門は、RC造、切妻造、本瓦葺。

苔むした参道の途中には、石田三成像があります。

当寺の裏山には、石田三成の居城だった佐和山城の城跡が残っています。今回は割愛しましたが、当時の境内から佐和山城跡へのぼる登山道が整備されているようです。

参道の先には山門。

四脚門、入母屋造、桟瓦葺。左右袖塀付。

1735年(享保二十年)再建。

正面は1間。

控柱のあいだには虹梁がわたされ、中備えに組物が配されています。

控柱は几帳面取り角柱。正面と側面に木鼻がついています。

柱上は出組。

主柱は円柱が使われ、冠木がわたされています。冠木の上の中備えは平三斗。

通路上には格天井が張られています。

門扉は桟唐戸。

背面。

細部は正面と同じで、ほぼ前後対称の造りです。

内部は通行禁止となっていて、脇の袖塀のくぐり戸が解放されていました。

破風板の拝みには鰭付きの懸魚。鰭は雲の意匠。

妻飾りには笈形付き大瓶束らしきものが見えますが、奥まっていて詳細まで観察できず。

袖塀の屋根はとち葺。

片開きの板戸が設けられ、戸の上の欄間には花狭間。

山門をくぐると、左手に方丈が南面しています。

切妻造、正面庇付、銅板葺。

1617年(元和三年)建立。

妻面の飾りには海老虹梁が使われ、破風板の拝みに猪目懸魚が下がっています。

方丈の西側には鐘楼。

切妻造、桟瓦葺。

柱は上端が絞られた円柱で、頭貫と台輪に禅宗様木鼻がついています。

柱上は出三斗。台輪の上の中備えは蟇股。

妻飾りは大瓶束。

山門からまっすぐ進んだ先には観音堂があります。

入母屋造、桟瓦葺。

観音堂の近くには経蔵。

宝形造、桟瓦葺。

以上、龍潭寺でした。

清凉寺

所在地:〒522-0007滋賀県彦根市古沢町1104(地図)

清凉寺(せいりょうじ)は彦根の市街地北部に鎮座する曹洞宗永平寺派の寺院です。山号は祥壽山。

創建は寛永年間(1624-1644)。井伊直考が父・直政の菩提寺として開いたとされ、山号と寺号は井伊直政の戒名「祥壽院殿清凉泰安大居士」に由来します。創建以来、藩主井伊家の菩提寺として隆盛し、江戸後期には井伊直弼も当寺に参禅しています。

境内

清凉寺の境内は西向き。入口は住宅地に面した場所にあり、境内北側には龍潭寺が隣接しています。

向かって右側には地蔵が立ち、「井伊家菩提寺」の標柱が立っています。

砂利敷きの参道の先には山門。右の標柱は「不許葷酒入門内」(葷酒門内に入るを許さず)。

山門は、薬医門、切妻造、本瓦葺。

垂れ幕の紋は「丸に橘」で、井伊家の家紋です。

柱はいずれも角柱。

正面の柱間には冠木が通り、前方に腕木をのばして軒桁を支えています。冠木の上の羽目板は、格狭間の形状に繰りぬかれています。

山門向かって右側には通用門。

桁行1間・梁間1間、切妻造、本瓦葺。

柱は角柱で、柱上の舟肘木で桁を受けています。

山門の先には本堂が西面しています。

入母屋造、向拝1間、銅板葺。

1708年(宝永五年)再建。

向拝柱は角柱。側面には象鼻がつき、柱上は連三斗。

奥の母屋の柱は細い角柱が使われ、柱上は舟肘木。

向拝の組物の上には手挟。麒麟の彫刻が入っています。

縋破風の桁隠しは猪目懸魚。

本堂向かって左(北)には名称不明の伽藍が南面しています。

二重?、入母屋造、銅板葺。

下層の正面中央には向拝のような構造の庇があります。

この部分の柱は几帳面取り角柱で、柱上に皿斗と肘木が使われています。

向拝(?)の左右にも庇がつづいていますが、こちらは細い面取り角柱が使われ、柱上は実肘木になっており、簡略化されています。

本堂向かって右(南)には、客殿と思われる堂が北面しています。

切妻造(妻入)、正面庇付、本瓦葺。向唐破風の部分は銅板葺。

正面1間通りには庇が設けられ、庇の中央部は向唐破風がせり出しています。

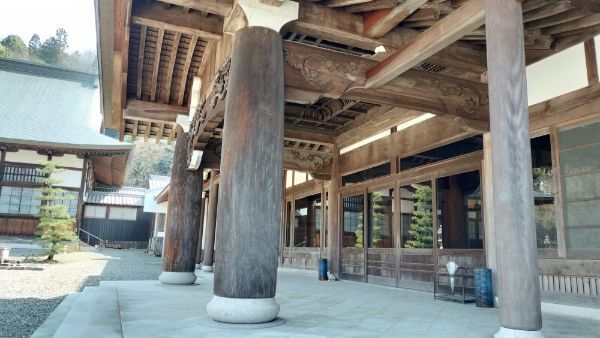

向唐破風の柱は極太の円柱が使われています。円柱は腰のあたりがふくらみ、上端に向かうにつれてすぼまって行くシルエットで、エンタシス(徳利柱)です。エンタシスは古代の建築の意匠で、中世や近世の建築では見られません。近現代の寺院建築でもあまり使われない意匠ですが、この客殿は目立つ場所に堂々としたエンタシスが使われ、非常に印象的なファサードになっています。

柱間には太い虹梁がわたされ、樹木(梅あるいは桃?)の絵様が浮き彫りになっています。

柱上には大ぶりな大斗が置かれ、手挟を介して唐破風の軒裏を受けています。この部分に手挟を使うのも、風変わりな技法です。

庇の向唐破風の部分には、折り上げ格天井が張られています。

向唐破風の左右にも庇が設けられており、こちらは円柱と面取り角柱で軒先を支えています。

正面の切妻破風。拝みに三花懸魚が下がっています。

大棟には小さな切妻屋根が乗り、箱棟のような構造です。

以上、清凉寺でした。

(訪問日2025/03/23)

*1:臨済宗妙心寺派で、山号は万松山