今回は愛知県名古屋市の真宗大谷派名古屋別院(しんしゅう おおたには なごやべついん)について。

真宗大谷派名古屋別院は、名古屋の中心市街に鎮座する真宗大谷派の寺院です。別名は東別院(とうべついん)。

創建は1690年(元禄三年)。尾張藩2代・徳川光友によって古渡城の跡地が寄進され、一如によって当寺が開かれました。1805年と1823年に本堂が再建され、本山の東本願寺(京都市)が焼失した際は、当寺の伽藍が仮の本堂として使われました。明治以降は、愛知県庁が置かれたり、名古屋博覧会の会場となったりしましたが、太平洋戦争の空襲ですべての伽藍を焼失しています。

現在の境内伽藍は戦後のもので、主要な伽藍はRC造での再建となっています。梵鐘が江戸時代のもので市の文化財に指定されているほか、境内には織田信秀(信長の父)の居城だった古渡城の旧跡を示す石碑があります。

現地情報

| 所在地 | 〒460-0016愛知県名古屋市中区橘2-8-5(地図) |

| アクセス | 東別院駅から徒歩5分、または金山駅から徒歩10分 東別院料金所から車で3分 |

| 駐車場 | 50台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり |

| 公式サイト | 東別院 |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

山門

真宗大谷派名古屋別院の境内は南西向き。入口は山王通と名古屋高速に面しています。

山門は、三間三戸、楼門、二重、入母屋、本瓦葺。

1968年再建。

正面中央の柱間。

虹梁には白い若葉の絵様が彫られ、両端の下面には持ち送りが添えられています。

虹梁中備えは蟇股。室町時代あたりの作風の、幾何学的な図案です。

向かって左の柱間。こちらの虹梁中備えは、間斗束。

柱は円柱、虹梁木鼻は拳鼻。

柱上の組物は、構造的には出三斗ですが、前へ出る斗栱が柱から突き出ており、大仏様の組物のようになっています。

側面は2間。柱間は横板壁。

虹梁の上の中備えは間斗束。

上層。ハト除けと思われる金網で覆われています。

この楼門は下層にも屋根があり、二重の楼門となっています。そのせいか、上層はやや腰高な印象。

上層も正面3間。扁額や軒下の意匠は、金網に阻まれてよく見えず。

上層も側面は2間。

軒裏は上層下層ともに二軒繁垂木。下層の軒裏は平行垂木でしたが、上層は扇垂木です。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

山門の左右には、袖塀(写真右)と回廊(中央)。

袖塀の屋根の端部には、破風を隠す板が張られています。

回廊は円柱が使われ、柱上は舟肘木。柱間は連子窓。

回廊の破風。

拝みには鰭付きの猪目懸魚が下がっています。

山門をくぐると、右手に手水舎があります。

切妻、本瓦葺。

柱は円柱で、頭貫に木鼻が付いています。柱上は大斗と舟肘木。

妻飾りは豕扠首。破風板の拝みには蕪懸魚。

手水舎の後方には、一段低い切妻屋根が付いています。こちらは桟瓦葺。

後方(写真左)を1本の柱だけで支えており、不安定そうに見えます。

本堂

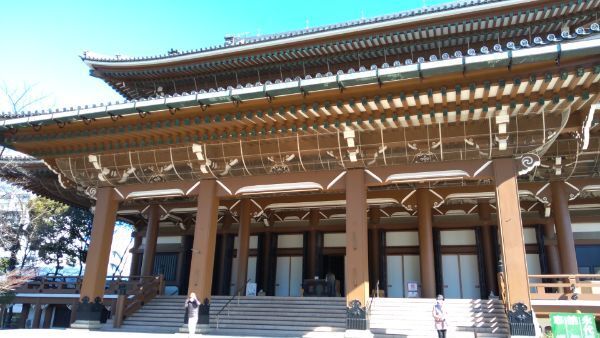

山門の先には本堂が鎮座しています。

本尊は阿弥陀如来。

桁行7間・梁間4間、一重、裳階付、入母屋、向拝3間、本瓦葺。

太平洋戦争で焼失したのち、1966年に再建されたもの。

向拝は3間。

向拝の中央部。

虹梁は若葉がなく、眉欠きだけ彫られたもの。中備えは蟇股。

向拝柱は几帳面取り。隅の向拝柱の組物は連三斗。

側面には拳鼻。

母屋の下層は、前方の1間通りが吹き放ちになっています。

母屋柱は円柱。中央の柱間は広く取られています。

母屋の右手前の隅の柱。

虹梁中備えは蟇股。両端の下面には持ち送り。虹梁木鼻は、若葉状の絵様が彫られたもの。

組物は、木鼻のついた出組。

母屋側面。

柱間は、板戸や桟唐戸が使われています。

上層の軒下は、山門と同様に金網に覆われています。

組物は四手先。組物は柱の側面から斗栱が出ており、大仏様の造りです。

柱間には笈形付き大瓶束のような意匠。この意匠をここに使うのは、風変わりだと思います。

軒裏は、上層下層ともに平行の二軒繁垂木。

右側面の入母屋破風。

妻飾りは二重虹梁になっているようです。

破風板の拝みと桁隠しは、三花懸魚。

鐘楼と古渡城址

本堂向かって右手、境内南側には鐘楼と納骨堂があります。

鐘楼は、入母屋、本瓦葺。

内部に吊るされた梵鐘は1692年(元禄五年)鋳造。市指定有形文化財。

柱は円柱。頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

組物は尾垂木二手先で、柱間にも詰組があります。組物のあいだの中備えは蟇股。

鐘楼のとなりには、古渡城址の石碑があります。

古渡城は織田氏(弾正忠家)の本拠地として1534年に築城されました。城主は信長の父である織田信秀。織田信長はこの城で元服しています。1548年に本拠地を末盛城(末森城、同市千種区)に移したため、この古渡城は十数年で廃城となりました。

かつては二重の堀がまわされた平城で、1548年に清州織田氏(大和守家)の軍勢を撃退した歴史もありますが、遺構はほとんど残っていません。当寺の東側にある公園に、堀の跡の一部が残存しているだけのようです。

納骨堂

鐘楼のとなりには納骨堂。南東向き。

桁行3間・梁間3間、二重、宝形、銅板葺*1。

正面側面ともに3間で、柱は角柱。軸部の固定は長押を多用し、木鼻はありません。

柱間は桟唐戸と連子窓。

縁側の欄干は擬宝珠付き。

上層。組物は出組。

下層は平行垂木であるのに対し、上層は扇垂木です。垂木は細めの材が使われ、繊細な趣の軒裏です。

屋根の頂部。

路盤には、格狭間の意匠がついています。

路盤の上には受花と八角形の台座があり、放射状の後光の付いた宝珠が乗っています。

対面所

境内の東側には対面所があります。こちらは対面所の前の門。

三間一戸、八脚門、入母屋、正面背面軒唐破風付、銅板葺。

前方の柱は、面取り角柱。中央の通路となる柱間は、広くなっています。

斗栱が柱の側面から出ているほか、蟇股や木鼻の意匠も、山門や本堂のものを踏襲しています。

対面所の門と山門のあいだには茶所。朝早くの訪問だったため、準備中でした。

入母屋の屋根に、袴腰付きの塔屋が乗った構造です。

門の先には対面所。

入母屋、向拝1間、銅瓦葺。

向拝柱は几帳面取り。柱上は出三斗。

虹梁中備えは蟇股。牡丹らしき花が彫られています。

本堂と対面所のあいだには玄関。

向唐破風の妻面には、蟇股や笈形付き大瓶束が配されています。

以上、真宗大谷派名古屋別院でした。

(訪問日2023/02/22)

*1:あるいは、三間二重塔婆、銅板葺