今回は群馬県太田市の長楽寺(ちょうらくじ)について。

長楽寺は世良田町の住宅地に鎮座する天台宗の寺院です。山号は世良田山。

境内南側には世良田東照宮が隣接しています。

創建は寺伝によると1221年(承久三年)。開基は徳川将軍家(松平氏)の遠祖とされる得川義季*1、開山は釈円栄朝。臨済宗の寺院として開かれ、鎌倉時代は新田氏や足利氏の崇敬を受けて隆盛しました。室町時代には幕府に庇護され関東十刹に列しています。江戸時代も幕府の庇護を受け、天海によって中興され天台宗に改められました。江戸初期には徳川家光の寄進で三仏堂などの伽藍が再建されています。

現在の伽藍は江戸前期から近現代にかけてのもので、境内東側の太田市歴史公園の区画には庭園の跡が残されています。三仏堂などの3棟は江戸前期の造営で、県指定文化財です。境内の全体が国指定史跡「新田荘遺跡」となっているほか、境内南西の古墳上に鎮座する宝塔は鎌倉時代の石造物として国の重要文化財に指定されています。

当記事ではアクセス情報および勅使門、三仏堂などについて述べます。

現地情報

| 所在地 | 〒370-0426群馬県太田市世良田町3110-6(地図) |

| アクセス | 世良田駅から徒歩20分 太田藪塚ICから車で20分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | 世良田山長楽寺 |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

勅使門

長楽寺の境内は東向き。境内は2区画に分かれていて、東側は太田市歴史公園となっています。

太田市歴史公園の東側の県道に面した場所には、勅使門が東面しています。門の周辺は立入できず、通行禁止です。

勅使門は、四脚門、切妻造、瓦棒銅板葺。

1644年(寛永二十一年)頃の造営と考えられ、世良田東照宮本殿と同年代のもののようです。県指定文化財*2。

柱はいずれも円柱。そろばん珠状の礎盤の上に据えられ、下端が丸く絞られています。

扉筋の柱(主柱)と後方の控柱とのあいだは貫でつながれ、柱間が少し広く取られています。

なお、四脚門は主柱2本を円柱とし、前後の柱(控柱)4本を角柱とするのが標準的です。

公式サイトによるとこの門は幕府の使者が入山するときや新しい住職が就任するときにだけ開門され、ふだんは開かれないとのこと。すべての柱に円柱を使うことで、格の高さを示した*3のかと思います。

正面の軒下。

控柱のあいだには頭貫と台輪が通り、台輪の上の中備えには蟇股が使われています。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出三斗。

木鼻や組物の側面の木口は白く塗り分けられています。

右(北)の妻面。

主柱の上には冠木が通り、側面に突き出ています。

破風板は黒く塗られ、拝みに鰭付きの蕪懸魚が下がっています。

側面の頭貫と台輪は、冠木の上を通っています。中備えは蟇股。

妻虹梁は簡素な絵様が彫られ、大瓶束で棟木を受けています。

勅使門の先には池があり、石橋(渡月橋)がかかっています。

公園になっている区画は、もとは長楽寺の庭園だったようです。

総門

勅使門から北へ30メートルほどの場所の道路上には、総門が建っています。こちらの門は解放されていて、乗用車も通行できます。

総門は、一間一戸、薬医門、切妻造、桟瓦葺。

正面の軒下。

冠木の中央には三葉葵の紋があしらわれ、山号「世良田山」の扁額が掲げられています。

柱はいずれも角柱。

前方の柱(主柱)から繰型のついた女梁と男梁を突き出し、出三斗を介して軒先を受けています。

内部向かって右側(北側)。

男梁の上にも組物が乗り、妻虹梁を受けています。

妻虹梁の上は笈形付き大瓶束。笈形は雲の意匠。

背面の軒下。

後方の柱(控柱)のあいだには虹梁がわたされ、柱の側面と背面に木鼻がついています。

破風板の拝みには八双(飾り金具)のような線彫りがあります。拝みには懸魚が下がり、左右の鰭は波の意匠です。

桁隠しの懸魚は菊の花の意匠。

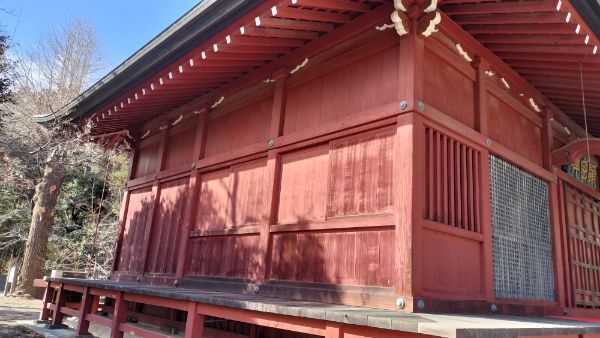

三仏堂

公園内に戻り西へ進むと、公園の中心部に三仏堂が東面しています。

桁行5間・梁間4間、寄棟造、向拝1間、銅板葺。

徳川家光により1651年(慶安四年)に再建されたもの*4。何度か改修を受け、1984年の解体修理時に銅板葺に改められました。*5

「長楽寺三仏堂及び太鼓門」として県指定文化財。

堂内には阿弥陀如来像、弥勒菩薩像、釈迦如来像の3体が安置されており、これが三仏堂の名前の由来。訪問時は拝観できませんでしたが、不定期で公開しているようです。

3体の仏像はいずれも坐像でありながら像高2メートルを超える大仏とのこと。像の胎内の銘札より1670年(寛文十年)頃の造立で、あわせて「長楽寺三仏堂三尊仏」3躯として県指定文化財。

向拝は1間。

向拝柱は面取り角柱で、正面と側面に拳鼻がついています。柱上は出三斗。

虹梁には鰐口が吊るされ、中備えは蟇股。

向拝の組物の上では、板状の手挟が軒裏を受けています。手挟は絵様が彫られ、複雑な曲線状に繰り取られています。

海老虹梁は向拝の虹梁の高さから出て、母屋側は頭貫よりも低い位置に取りついています。

軒裏は一重のまばら垂木。

母屋正面は5間。

柱間は、中央が桟唐戸、その左右各1間が蔀戸、左右両端の各1間が連子窓。

母屋柱は面取り角柱。軸部は貫と長押で固められ、頭貫には拳鼻があります。

柱上の組物は、大斗と実肘木を組んだもの。実肘木には、拳鼻のような渦状の絵様が彫られています。

左側面(南面)。

側面は4間。柱間は、前方の2間は引き違いの窓、後方の2間は縦板壁。

背面。

柱間は5間とも縦板壁。

縁側は切目縁が4面にまわされています。欄干や脇障子はありません。

勅使門、三仏堂については以上。