今回は山梨県甲府市の稲積神社(いなづみ-)について。

稲積神社は甲府の中心市街に鎮座しています。別名は正ノ木稲荷(しょうのき いなり)。

創建は不明。伝承によると、当初は丸山(現在の甲府城跡のことらしい*1 )に鎮座し、鎌倉時代は一条忠頼をはじめとする甲斐源氏に崇敬されたとのこと。安土桃山時代には甲府城が築城され、文禄年間(1592-1596)に浅野長政の命を受けて一蓮寺とともに現在地へ移転となりました。明治初期には神仏判然令によって一蓮寺と分離し、独立の神社となりました。その後、県令・藤村紫郎によって社殿が造営され、境内の大部分は現在の遊亀公園となっています。

現在の境内は戦後に整備されたもので、拝殿と本殿のほか多数の境内社が点在しています。また、毎年5月に行われる正ノ木祭は、県内でも屈指の規模を誇る縁日として知られています。

現地情報

| 所在地 | 〒400-0865山梨県甲府市太田町10-2(地図) |

| アクセス | 南甲府駅から徒歩20分、または甲府駅から徒歩30分 甲府昭和ICから車で15分 |

| 駐車場 | 20台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 社務所 | あり |

| 公式サイト | 正ノ木稲荷大明神・稲積神社 |

| 所要時間 | 15分程度 |

境内

拝殿と本殿

稲積神社の境内は南向き。境内南側には遊亀公園の動物園が隣接しています。

右の社号標は「稲積神社」。

参道には石造の明神鳥居。額束の部分に「正ノ木稲荷」と彫られています。

参道右手には手水舎。

切妻、銅板葺。

柱は面取り角柱で、頭貫に木鼻が付いています。

柱上は大斗と肘木を組んだものが使われています。

妻飾りは板蟇股。

拝殿の手前には二の鳥居があります。

石造明神鳥居で、扁額はありません。やや横長のプロポーションに感じます。

拝殿は、入母屋、正面千鳥破風付、向拝1間、銅板葺。

軒下には大量のちょうちんが吊るされています。

向拝を左側(西側)から見た図。

向拝柱は面取り角柱。柱上は舟肘木が使われています。

向拝と母屋のあいだには、まっすぐな梁がわたされています。

母屋の左側面。

母屋柱も角柱で、軸部は貫や長押でつながれています。

木鼻や、組物、中備えといった意匠はありません。

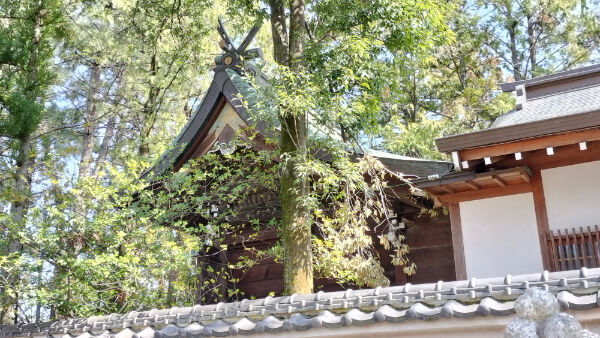

拝殿の後方には幣殿(写真右の屋根)が伸び、その奥には塀に囲われた本殿が鎮座しています。祭神はウカノミタマ(稲荷)とオオミヤノメ。

一間社流造、銅板葺。

大棟には千木と鰹木が乗っています。

左側面(西面)を後方から見た図。

母屋柱は円柱で、頭貫には独特な造形の木鼻がついています。

柱上の組物は出組。中備えには蟇股らしきものが見えます。

木の影になってしまいましたが、妻虹梁の上には豕扠首があります。

境内社

本殿の左隣(西側)には3つの境内社が南面しています。

こちらは金刀比羅神社。

金刀比羅神社の右側には金城稲荷。

さらに右側には「稲荷社」があります。

拝殿の東側には天満天神社が南面しています。祭神は菅原道真。

梅の木が植えられ、向かって右には牛の像もあります。

天満天神社本殿は、一間社流造、銅板葺。

向拝柱は几帳面取り。側面には象鼻がつき、柱上は出三斗。

母屋柱は円柱で、正面に板戸が設けられています。母屋の周囲には、欄干のない切目縁がまわされています。

境内西側の、北参道の近くには3棟の境内社が東面しています。

左から、甲子社、熊野社、瘡子社。

向かって左の甲子社は、切妻(妻入)、銅板葺。

屋根は妻入りの切妻で、縁側がなく正方形の平面となっており、大鳥造(大鳥大社本殿の建築様式)のような風変わりな様式です。

破風板には切懸魚が下がっています。大棟は箱棟となっており、角ばった鰹木が乗っています。

中央の熊野社は、一間社流造、銅板葺。

一見すると標準的な流造ですが、向拝柱に円柱が使われています(通常は角柱を使う)。また、大棟と鬼板が大きく、屋根のバランスが独特です。

右の瘡子社は、切妻(妻入)、銅板葺。

先述の甲子社とほぼ同じ様式ですが、こちらは縁側や欄干があります。母屋正面には桟唐戸が設けられています。

大棟には千木と鰹木。千木は大棟付近から突き出た形式ですが、後方には千木がありません。

境内西側には、北側へ通じる北参道があり、北参道の入口に鳥居が北面しています。

鳥居の扁額は「稲積神社」。

北参道から境内を出て、西へ50メートルほど行くと、当社の前身にあたる時宗寺院の一蓮寺があります。

以上、稲積神社でした。

(訪問日2024/03/16)

*1:同市積翠寺にある要害山城にも「丸山」の別名がある。なお、要害山城は室町後期に武田信虎が築いた城である。