今回は愛知県岡崎市の大樹寺(だいじゅじ)について。

大樹寺は市北部の市街地に鎮座している浄土宗の寺院です。山号は成道山。

創建は室町期。松平家の菩提寺として開かれ、家中から大樹(征夷大将軍の唐名)が出ることを願ったのが寺号の由来。現在の大樹寺は徳川家康の祖父である松平清康が再興したもので、江戸期には歴代の将軍の位牌が納められています。

伽藍は室町後期の多宝塔が国重文になっているほか、多数の堂宇が市の文化財に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒444-2121愛知県岡崎市鴨田町広元5-1(地図) |

| アクセス | 大門駅から徒歩15分 岡崎ICから車で15分 |

| 駐車場 | 90台(無料) |

| 営業時間 | 09:00-15:00 |

| 入場料 | 境内は無料、宝物殿は400円 |

| 寺務所 | あり |

| 公式サイト | 大樹寺 |

| 所要時間 | 30分程度 |

境内

三門

大樹寺の境内は南向き。車道に面した正面口には三門が建っています。

この三門の下から南方を望むと岡崎城の天守が見えるらしいですが、よほど目の良い人でないと肉眼では見えないと思います。私の視力(両目0.1未満)では見えそうな気配すらしません...

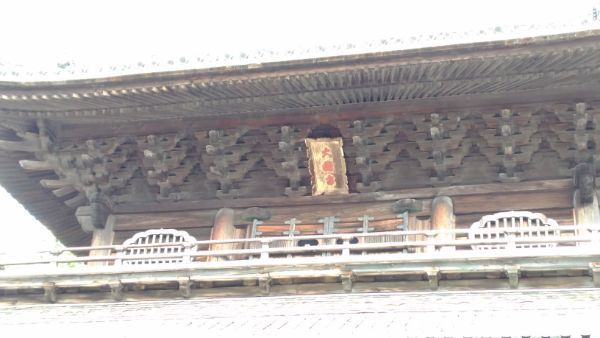

三門は三間一戸、楼門、二重、入母屋、本瓦葺。

棟札より、造営年は1641年(寛永十八年)。幕府からの命を受けた木原藤原朝臣義久と平内大隅守正信によって造られたようです。県指定有形文化財。

下層(1階部分)の軒下。

柱は円柱で、上端がすぼまった粽になっています。柱の上端からは繰型のついた頭貫木鼻が突き出し、その上には台輪木鼻がのっていて、禅宗様の木鼻です。

柱上の組物は三手先。柱の真上でない場所にもびっしりと組物が配置されており(詰組と)、非常に情報量の多い派手な軒下になっています。

軒裏は二軒繁垂木。垂木は平行に伸びています。

上層(2階部分)。扁額は「大樹寺」。

柱は粽、禅宗様の木鼻、三手先で詰組である点は下層と同じです。

中央の柱間には両開きの桟唐戸、その左右には格子のついた火灯窓。組物は尾垂木が突き出たもので、軒裏は二軒の繁垂木ですが禅宗様建築の特色である放射状の垂木(扇垂木)となっています。

上層内部には釈迦三尊と十六羅漢の像が祀られているようです。

多宝塔

三門の左手、境内の西端には多宝塔が鎮座しています。

三間多宝塔、檜皮葺。全高13メートル。

心柱の銘より、1535年(天文四年)の造営とのこと。国指定重要文化財。

初重は正面3間・側面3間の方三間。柱は円柱。四周に縁側がまわされています。

中央の柱間は両開きの板戸。その左右には盲連子の窓がついています。

軸部の固定は長押を多用しており、頭貫は長押でカバーされているため木鼻がついていません。

柱上の組物は、和様の尾垂木(先端が平ら)が出た二手先。持ち出された桁の下には軒支輪。組物のあいだには蟇股と間斗束が配置されています。蟇股は内側に彫刻がありますが、室町期のもののため平面的な造形。

室町期の多宝塔ですが禅宗様の意匠がほとんど見られず、彫刻や装飾も控えめで、この時代にしてはかなり古風な造りをしています。

多宝塔なので二重は母屋と縁側が円形になっています。

こちらも長押を多用し、木鼻は使われていません。組物は和様尾垂木の四手先。

円形の母屋の組物が、軒裏に向かって正方形に展開してゆく様は壮観。この多宝塔は塀で囲われているので、真下から見上げられないのが少々惜しいです。

軒裏は二軒で平行の繁垂木。

遠景。

初重の母屋に対して二重が極端に小さく、めりはりのついたシルエットが独特。多宝塔としては標準的なサイズですが、檜皮の屋根の美しさと独特なシルエットが印象的で、記憶に残る塔だと思います。

鐘楼

多宝塔から三門にもどって本堂へ進むと、参道の右手に鐘楼があります。

鐘楼は入母屋、本瓦葺。下層は袴腰付。

三門と同様に1641年の造営で木原・平内によって造られたもの。県指定有形文化財。

組物は和様の尾垂木の出た三手先。軒裏は二軒で平行の繁垂木。

柱の上部には長押が打たれ、木鼻はありません。組物のあいだには間斗束が立てられています。

年代や製作者は前述の三門と同じなのですが、三門は禅宗様の色が強いのに対して、こちらの鐘楼は禅宗様の色がほぼなく和様で造られているのが対照的。

本堂と開山堂

境内の中心には大規模な本堂が鎮座しています。

本堂は入母屋、向拝1間、本瓦葺。1857年(安政四年)の再建。

本尊は阿弥陀如来と如意輪観音。

入母屋破風の内部には虹梁や蟇股、大瓶束が見えます。なぜか銅板でカバーされているらしく、いずれも緑青の色になっています。

本堂の左奥には開山堂。

方三間、宝形、桟瓦葺。

造営年は不明ですが、江戸初期の造営と考えられているとのこと(岡崎市教育委員会の案内板より)。市指定建造物。

これより先へは進めないため正面から見ることしかできませんが、中央の桟唐戸や、円柱の上端が粽になっている点が確認できます。左右の柱間は引き違いの板戸のようです。

こちらの堂は和様・禅宗様をバランスよく取り入れた折衷様の造りをしています。

以上、大樹寺でした。

(訪問日2020/09/12)