今回も滋賀県大津市の園城寺について。

その2では閼伽井屋、一切経蔵、塔婆などについて述べました。

当記事では微妙寺、毘沙門堂、観音堂、護法善神堂などについて述べます。

微妙寺

境内南側には、園城寺の別所(境内寺院)が鎮座しています。

こちらは微妙寺(びみょうじ)。なんとも言えない名前ですが994年開基の由緒ある寺院で、江戸期は多くの参拝者で賑わい「笠ぬげ観音」の別名で呼ばれたとのこと。

本堂は入母屋、向拝1間、桟瓦葺。1776年再建。

本尊の十一面観音像は国重文。

向拝は1間。

母屋正面は、中央が引き戸、左右は連子窓。

内部は内陣外陣が蔀で仕切られていますが、一般の参拝者も内陣へあがって本尊を拝むことができます。

向拝柱は几帳面取り。側面の木鼻は象が彫刻されています。

柱上の組物は皿付き大斗をベースにした連三斗。象の頭に巻斗が乗って、持ち送りされています。

写真右に見切れている虹梁の唐草は、江戸期らしい流麗な曲線で彫られています。

虹梁中備えの蟇股。

はらわたの彫刻は、波の中に題材不明の獣が彫られています。

蟇股上部の実肘木は、実肘木にしては太く短いシルエット。

飛貫の虹梁の上の中備えは、雲状の繰型がついた蟇股。

台輪の上の中備えは、波が彫られた蟇股。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻が設けられています。

柱上の組物は三斗。

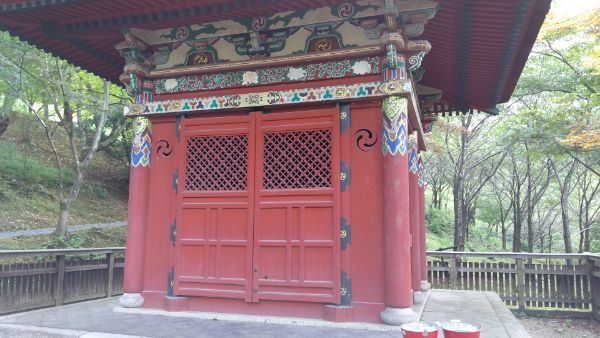

毘沙門堂

微妙寺の前を通って小路を進むと、右手に小振りな毘沙門堂があります。

桁行1間・梁間2間、宝形、檜皮葺。

1616年(元和二年)造営。もとは境内寺院の尾蔵寺の堂で、1956年の修理にともなって当地へ移築。国指定重要文化財。

母屋は安土桃山風の華美な極彩色。1989年に塗り直しをしたとのことで、鮮やかな彩色が維持されています。

柱はいずれも円柱。縁側はなく、土間となっています。

正面には桟唐戸。上部の花狭間は菱形のパターンが組まれています。

柱の上部には頭貫と台輪が通り、中備えは中央に平三斗、左右に蟇股。蟇股には三つ巴の紋。

軒桁にも三つ巴が描かれています。

柱は上部がわずかにすぼまり、粽になっています。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

柱上の組物は出三斗。

軒裏は二軒繁垂木。

右側面。軒下の意匠は正面とほぼ同じ。

こちらには扉がなく、柱間が2間となっています。

屋根。

頂部には露盤が置かれ、シンプルな擬宝珠状の装飾が載っています。

十八明神社

毘沙門堂の近くには十八明神社。

一間社流造、銅板葺。

1836年再建。

手書きの案内板(設置者不明)によると比叡山に向かって鎮座し、別名は「ねずみの宮」。

園城寺の僧侶が延暦寺を呪って怨念と化し、ネズミの妖怪になって報復する伝説が『太平記』などに記されており、その伝説の妖怪・鉄鼠(てっそ)がここに祀られているとのこと。

向拝柱は几帳面取り。木鼻は側面に大ぶりな象鼻。

虹梁中備えは蟇股。

柱上は連三斗。

柱の面取りや、虹梁の唐草と蟇股の彫りは江戸期の作風です。

写真左上に見切れているつなぎ虹梁はまっすぐな形状。下部を斗栱で持ち送りしています。

頭貫には、これまた大ぶりな拳鼻。

柱上の組物は舟肘木で、ちょっと古風すぎて場違いな感がなくもないです。

妻飾りは豕扠首。舟肘木にあわせたのか、こちらも古風な意匠が採用されています。

観音堂

園城寺の境内の南端は、観音堂という境内寺院となっています。

観音堂は1072年創建。もとは聖願寺、正法寺などといった寺号があったようですが、移転や再建を繰り返すうちに観音堂という名称だけになった模様。

観音堂(本堂)は桁行9間・梁間5間、二重、入母屋、向拝3間、本瓦葺。

1689年(元禄二年)再建。県指定文化財。

本尊は秘仏の如意輪観世音菩薩で、こちらは国重文。

向拝は3間。

向拝柱は几帳面取り。側面には象鼻。

柱上の組物は大斗に実肘木だけを組んだ風変わりなもの。

虹梁には簡素な唐草が彫られ、中備えは蟇股。

母屋柱は角柱。柱上には舟肘木。

軒裏は二軒繁垂木。

上層。

壁面はしっくい壁で、連子窓が設けられています。

こちらも柱上に舟肘木が使われています。

向かって右の側面(東面)。

下層に対して上層がかなり小さいバランス。

下層は側面が5間ありますが、前方(写真左)の外陣部分と後方(右)の内陣部分とで柱間の間隔が異なります。

観音堂の手前には手水舎。

六角円堂、桟瓦葺。

1881年造営。市指定文化財。

内部は化粧屋根裏になっており、六角錐の独特な小屋組を見ることができます。

手水の水盤はコンニャクの花弁みたいな意匠。

手水舎の近くには絵馬堂。

入母屋、桟瓦葺。

1802年造営。市指定文化財。

観音堂の右手前、大津市街を見下ろせる開けた場所には観月舞台。

入母屋、檜皮葺。1849年造営。県指定文化財。

謡曲の題材にもなった月の名所とのこと。

観月舞台の内部は、折り上げ格天井になっていました。

観月舞台のとなりには百体堂。

西国三十三所、坂東三十三箇所、秩父三十四箇所の各寺院の本尊を模した像があり、つごう百体の観音像が祀られているのが名前の由来。

宝形、桟瓦葺。1753年造営。県指定文化財。

観音堂の東側には鐘楼。

桁行3間・梁間3間、入母屋、檜皮葺。下層は袴腰。

1814年上棟。県指定文化財。

柱は円柱で、上端が絞られています。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

組物は三手先。中備えは蟇股と蓑束。

下層は縦板壁。出入口は桟唐戸。

水観寺

境内南東部には別所のひとつである水観寺(すいかんじ)の本堂が鎮座しています。

開基は1028年。

入母屋、檜皮葺。1655年再建。県指定文化財。

本尊は薬師如来。

手書きの案内板(設置者不明)によると背面の軒まわりの技法が見どころだそうですが、ここまでの内容があまりにも充実しすぎているせいで息切れしかけていて、背面の観察を失念していました...

なお、水観寺の向かいには園城寺の境内社だった三尾神社が見えるのですが、現在は独立した神社というあつかいのようなので、三尾神社については別記事にて紹介し、ここでは割愛。

護法善神堂

境内を順路どおりに進むと、最後は護法善神堂(ごほうぜんしんどう)となります。

入口には石橋がありますが通行禁止の様子。池の端を迂回して進みましょう。

なお、石橋は1725年再建で、市指定文化財。

石橋の先には一段高い区画になっており、唐門と塀に囲われています。

後述の護法善神堂は江戸中期のものなので、こちらも同年代と思われます。

唐破風の拝みには、菊の花の彫刻が下がっています。

菊の葉のくしゃっとした形状が写実的に造形されており、江戸期らしい瑞々しい彫刻だと思います。

唐門の柱は几帳面取り角柱。上端が絞られています。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

中備えは板蟇股。

護法善神堂は桁行3間・梁間2間、三間社流造、向拝1間、檜皮葺。

1727年再建。市指定文化財。

祀られている護法善神立像は国重文。護法善神は鬼子母神として信仰される神とのこと。

様式的には神社建築ですが、いちおう仏堂という扱いなので、向拝には鈴ではなく鰐口が吊るされています。

向拝柱は几帳面取り角柱。木鼻は側面に獏の彫刻。柱上は連三斗。

向拝柱と母屋は、ゆるやかにカーブした海老虹梁でつながれています。

母屋正面は格子戸。戸の上には蟇股。

左右の柱間は、戸の上の中備えが省かれています。

頭貫には拳鼻が設けられています。

護法善神堂のとなりには表門と本地堂。

表門は一間一戸、薬医門、切妻、本瓦葺。市指定文化財。

本地堂は宝形、檜皮葺。1725年再建。

毘沙門堂、観音堂、護法善神堂などについては以上。

これにて園城寺の境内伽藍を順路に沿ってひととおり見終えたのですが、帰宅後に調べてみると新羅善神堂や光浄院などの国宝級の建築が順路からはずれた場所にあり、見落としていたことが判明。

いつになるかは不明ですが、再訪しだい加筆修正したいと思います。

以上、園城寺(三井寺)でした。

(訪問日2021/08/10)