今回は奈良県橿原市の久米寺(くめでら)について。

久米寺は橿原神宮の南側に鎮座する真言宗御室派の寺院です。山号は霊禅山。

創建は不明。寺伝によれば聖徳太子の弟の来目皇子(くめのみこ)や久米仙人なる人物の開基らしいです。奈良末期から平安初期にかけては空海が当寺で『大日経』を発見し真言宗を開くきっかけとなり、真言宗発祥の地とされています。江戸時代には仁和寺の多宝塔が移築されました。

現在の境内伽藍は江戸以降のもの。多宝塔は安土桃山期の様式をとどめ、国重文に指定されています。

現地情報

| 所在地 | 〒634-0063奈良県橿原市久米町502(地図) |

| アクセス | 橿原神宮前駅から徒歩5分 橿原高田ICから車で10分 |

| 駐車場 | 10台(無料) |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料(※本堂拝観は400円) |

| 寺務所 | あり |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 20分程度 |

境内

山門(仁王門)

久米寺の境内は南向き。寺号標は「真言宗御室派仁和寺別院 霊禅山東塔院 久米寺」。

山門は三間一戸、八脚門、切妻、本瓦葺。

柱はいずれも円柱。正面の柱間には虹梁がわたされています。

木鼻は正面側が象鼻、側面は象頭が彫刻された木鼻となっています。

柱上の組物は出三斗と連三斗。象頭の彫刻の上には巻斗が乗り、連三斗を持ち送りしています。

軒裏は二軒繁垂木。

側面。こちらも柱間に虹梁がわたされています。

柱上の組物の上には妻虹梁がわたされています。妻飾りは笈形付き大瓶束。

冠木には桜の花と思しき意匠がついています。

破風板の拝みには鰭のついた蕪懸魚。

内部は格天井が張られています。

扁額は山号「霊禅山」。

背面側は建具がなく、吹き放ち。

仁王像があるのも正面側だけのため、こちらは何もない空間となっています。

多宝塔

山門の先、参道の左手には多宝塔が東面して鎮座しています。

三間多宝塔、とち葺。

造営年不明。細部意匠より、安土桃山期以降(おそらく江戸前期)のものと思われます。国指定重要文化財。

もとあった塔は落雷で焼失しており、現在の塔は1659年に仁和寺(京都市)から移築されたもの。解体・運搬する際に書かれた書付けが各部材から見つかっていて、移築されたことの証拠となっているようです。

下層。

柱は円柱で、正面側面ともに3間。

中央の柱間は板戸、左右の柱間は連子窓となっています。

縁側は切目縁がまわされ、擬宝珠付きの欄干が立てられています。

正面の階段にも昇高欄が付き、高欄の親柱も擬宝珠付き。

縁の下は礎石に建てられた縁束で支えられています。母屋は亀腹の上に建てられています。

軸部は長押と頭貫で固定されています。

柱は上端がわずかにすぼまり(粽という)、柱上に台輪が通っています。

写真中央、中央の柱間の中備えは蟇股。はらわたは牡丹と思しき花が彫られ、蟇股の上の巻斗も極彩色に塗り分けられています。この彫刻と彩色は、安土桃山期から江戸初期あたりの作風です。

隅の部分。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻が設けられています。

台輪の上の中備えは、中央が蟇股であったのに対し、左右の柱間は蓑束となっています。

柱上の組物は拳鼻のついた出組。

軒裏は平行の二軒繁垂木。

上層。

円形の母屋から組物が伸び、屋根の形にあわせて正方形に展開しています。組物は和様の尾垂木四手先。

軒裏は下層と同様、平行の二軒繁垂木。

本堂

参道の先には本堂が鎮座しています。

入母屋、向拝1間、本瓦葺。

1663年(寛文三年)造営。そこそこ古いものだと思うのですが、調べても文化財指定などはされていない模様。

本尊は薬師如来。堂内拝観は有料(400円)です。

正面の向拝は1間。

向かって右の向拝柱の札によると「西国薬師第七番」とのこと。

向拝柱は几帳面取りの角柱。上端がわずかに絞られています。

側面には唐獅子の木鼻。

柱上の組物は出三斗。唐獅子の頭の巻斗で持ち送りされています。

虹梁中備えは蟇股。

はらわたの彫刻は獅子と思われますが、退色してしまっていて題材が解りにくいです。

向拝柱の上では、雲の意匠の籠彫りが軒裏を受けています。向拝柱と母屋をつなぐ梁はありません。

縋破風の桁隠しには猪目懸魚。

母屋の向かって左側。

写真左の母屋は円柱で構成されています。

写真左の柱は縁側に立てられていて、母屋と縁側の中間的な空間ができています。この柱は几帳面取りの角柱で、虹梁を介して母屋とつながっています。

母屋の軸部は長押や虹梁でつながれています。

柱間は三つ折りの板戸。虹梁の下には桜の花の意匠。虹梁の上では蟇股と力神が桁を受けています。

堂内は格子戸によって外陣内陣が隔たれています。外陣内部の欄間には派手な彫刻が見えますが、今回は堂内拝観をするほどの余裕がなかったため割愛。

母屋柱の虹梁木鼻は、正面側面ともに獏。

右端に見えるのは力神。迫真の表情ですが、首をひねっていてどこかユーモラスな趣。

側面および背面。

柱上の組物は出三斗。背面には火灯窓が設けられています。

妻飾りは二重虹梁。蟇股、大瓶束などの意匠が使われています。

破風板の拝みには鰭付きの三花懸魚。鰭は菊の意匠、懸魚の中央には卍があしらわれています。

大棟鬼板は鬼瓦になっています。

その他の堂宇

本堂向かって左手には鐘楼。

入母屋、本瓦葺。

虹梁中備えには蟇股。はらわたは竜の彫刻。

木鼻は唐獅子と獏。

柱は円柱で、上端が絞られています。

頭貫と台輪には禅宗様木鼻。

組物は二手先。持ち出された桁の下には軒支輪。

台輪の中間には詰組が置かれ、組物のあいだには蓑束が立てられています。

軒裏は二軒繁垂木。

ほとんど見えないですが妻飾りは大瓶束。

破風板の拝みには鰭付きの蕪懸魚。

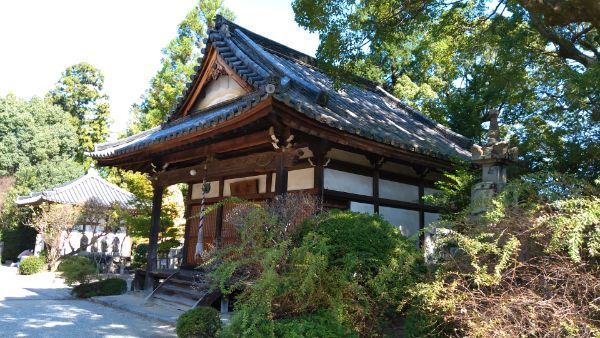

本堂向かって右手には観音堂(手前)と阿弥陀堂(左奥)が西向きに鎮座しています。

阿弥陀堂の先へ進むと、境内裏手に近鉄南大阪線の線路が通っていて踏切があり、橿原神宮への近道になっています。

以上、久米寺でした。

(訪問日2021/10/15)