今回も群馬県富岡市の貫前神社について。

当記事では本殿や境内社について述べます。

本殿

拝殿の後方には、二重の塀に囲われた本殿が鎮座しています。

梁間3間・桁行3間、入母屋(妻入)、向拝3間、檜皮葺。

拝殿と同様に1635年(寛永十二年)造営、1698年(元禄十一年)改修。「貫前神社」3棟として国指定重要文化財*1。

向拝は3間。

向拝柱は面取り角柱。隅の柱の側面には唐獅子の木鼻が見えます。

組物は出三斗と連三斗。

中備えの蟇股には、虎や唐獅子らしき獣が彫られています。

正面の入母屋破風。

拝みに猪目懸魚が下がり、妻飾りは豕扠首が使われています。

豕扠首の束の右側には四角いくぼみ(窓)があり、「雷神小窓」という呼び名があります。ここに小窓がある理由は諸説*2ありますが、後述の2階部分の明かり取りのためと思われます。

内部は2階建てのような構造になっており、1階部分が外陣、屋根裏部屋にあたる2階部分が内陣で、2階に神座があるようです。ただし2階部分と小窓は後世の改造でつけ加えられたものらしいです*3。

建築様式で分類するなら入母屋(妻入)ですが、内部構造が独特なうえ、妻入りの入母屋で正面3間以上のものはめずらしいため、この建築様式は貫前造(ぬきさきづくり)と呼ばれることもあります。

大棟の両端には内削ぎ(先端が水平に切られている)の千木が2つ置かれ、千木のあいだに鰹木が5本並んでいます。

母屋部分は正面側面ともに3間。

柱はいずれも円柱で、扉や壁面は黒漆塗り。

軸部は長押と頭貫で固められていますが、頭貫に木鼻はありません。

柱上の組物は木鼻のついた出組。中備えは蟇股で、蟇股の左右の壁面には松が描かれています。

背面。

入母屋のため母屋部分は前後対称ですが、背面の破風には、前述の「雷神小窓」はありません。豕扠首の束の左右には、紅白の牡丹が描かれています。

背面の軒下。

こちらも中備えは蟇股で、花鳥の彫刻が入っています。

軒裏は二軒繁垂木。

本殿の左右と背面は、このような透塀で囲われています。

屋根は檜皮葺。柱は角柱で、柱間には目の粗い連子が入っています。

本殿の左後方(北西)には、摂社の抜鉾若御子神社(ぬきほこわかみこ-)が南面しています。

当社の前身といえる神社のようですが、現在は貫先神社の摂社という立ち位置になっています。

一間社流造、銅板葺。

1815年(文化十二年)造営。

素木で造られ、頭貫木鼻や桟唐戸などが使われています。貫前神社本殿の極彩色黒漆塗りとは対照的。

本殿東側には、休憩所と神楽殿があります。

境内西側の社殿

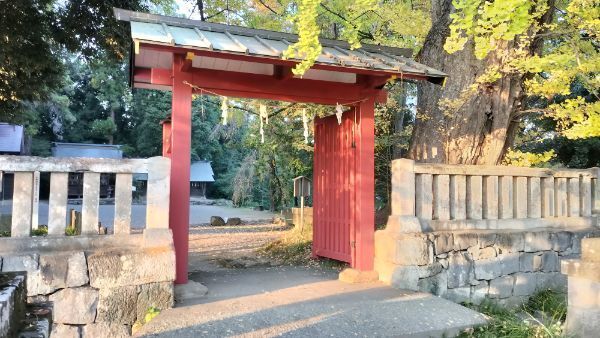

参道を引き返して階段を昇り、総門を出て西側へ行くと、境内社が立ち並ぶ区画があります。

入口の門は切妻、瓦棒銅板葺。

門の近くにはイチョウ(写真左)とスダジイ(中央)の大木。後者は「貫前神社のスダジイ」として県指定天然記念物です。

スダジイの北側には、多数の末社をひとまとめにした長大な社殿が東面しています。

案内板によると二十二末社という名前があるようで、文字どおり正面の間口は22間もあります。これほど長い流造は初めて見ました。

二十二間社流造、銅板葺。

柱は向拝も母屋も角柱で、柱上は舟肘木。

目立った装飾はありませんが、豕扠首や懸魚があります。

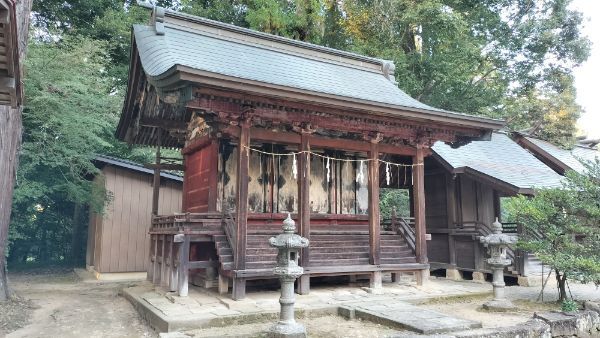

門の先には、3棟の末社が南面しています。写真中央が日枝神社、右が伊勢内宮、右端に見切れているのが伊勢外宮。

日枝神社は、桁行3間・梁間1間、三間社流造、向拝3間、銅板葺。

案内板(設置者不明)によると、この社殿は本社(貫前神社)の旧本殿で、現在の貫前神社本殿が造られた際、ここへ移築されたらしいです。真偽のほどは不明ですが、事実ならこの社殿は1635年以前に造られたものであり、群馬県内でもかなり古い建築になります。

向拝は3間。

虹梁の上の空間は、中央の柱間には何もありませんが、左右の柱間には蟇股が置かれています。もともとこういった造りなのか、あるいは中央の蟇股だけ欠損してしまったのか、どちらともつきません。

向かって左側の中備えの蟇股。

蟇股の彫刻は鳩。蟇股の上には通肘木が使われ、ひとつの通肘木を組物といっしょに共有しています。

向拝柱は面取り角柱。面取りの幅があまり大きくなく、江戸前期から中期あたりの作風に見えます。

向拝柱の側面には象鼻。上に巻斗が乗り、組物を持ち送りしています。柱上の組物は連三斗。

母屋の正面は3間で、3間とも板戸。

側面は1間で、赤い横板壁。

縁側は切目縁が3面にまわされています。背面側の脇障子は羽目板が欠損してしまっています。欄干は跳高欄。階段の欄干の親柱は擬宝珠付き。

母屋柱は円柱。頭貫に木鼻はありません。

組物は連三斗。中備えは正面側面ともに蟇股です。

妻飾りは豕扠首。彩色されていた痕跡があり、おそらく当初は貫前神社本殿のような桃山風の極彩色だったと思われます。

破風板の拝みと桁隠しは猪目懸魚。

背面も横板壁で、中備えに蟇股があります。

母屋柱は床下も円柱に成形されています。

日枝神社の右手には伊勢内宮。

大棟には内削ぎの千木と、5本の鰹木。

右端は伊勢外宮。

大棟には外削ぎの千木と、5本の鰹木。

内宮外宮ともに一間社神明造の正面に庇を付加した構造で、神明造とも流造ともつかない外観です。

室外に建てられた棟持柱や、破風の鞭掛や棟覆板など、神明造に特有の意匠が使われていますが、縁側が正面だけに設けられている点や、階段の段数が妙に多い点が独特です。

以上、貫前神社でした。

(訪問日2023/11/03)