今回は山梨県南部町の最恩寺(さいおんじ)について。

最恩寺は山梨県の南端・南部町の、富士川支流の沿岸に鎮座している臨済宗の寺院です。山号は「福士山」。

小規模な境内の中央に重要文化財の仏殿だけがある非常にシンプルな内容。仏殿も規模の小さいものですが、典型的な禅宗様建築となっており室町期の造営でバランスの良いシルエットをした物件となっています。

現地情報

| 所在地 | 〒409-2102山梨県南巨摩郡南部町福士23502(地図) |

| アクセス | 井出駅から徒歩1時間 富沢ICから車で5分 |

| 駐車場 | なし |

| 営業時間 | 随時 |

| 入場料 | 無料 |

| 寺務所 | あり(要予約) |

| 公式サイト | なし |

| 所要時間 | 10分程度 |

境内

本堂

最恩寺の境内は東向き。

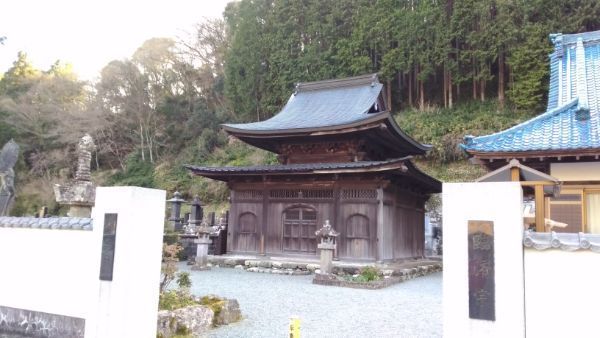

境内には仏殿(写真中央)と本堂(写真右)、そして墓地があるだけという非常にシンプルな内容。

案内板*1によると創建は1040年頃、もとは天台宗だったが武田氏の影響で臨済宗に改めて現在に至るとのこと。

本堂(と思われる建物)は桟瓦葺の入母屋(平入)。大棟や鬼板には武田菱。

壁面はガラスのサッシですが、戸袋が残っているところから察するに、もとは障子戸だったのでしょう。

仏殿

小さな境内の中心にたたずんでいるのが重要文化財の仏殿。

桁行1間・梁間1間、一重、裳階付、入母屋、銅板葺。

典型的な禅宗様建築で全体のバランスが良く、落ち着きのあるシルエットに見えます。

類似の禅宗様建築は山梨県内だと清白寺(山梨市)や東光寺(甲府市)、県外だと円覚寺舎利殿(鎌倉市)や正福寺(東京都東村山市)などが挙げられます。これらの類例とくらべても最恩寺仏殿は小さく、禅宗様建築の仏殿として最小規模です。

案内板によると造営年代は1395年(応永二年)。

最恩寺は室町期に武田氏の寄進を受けて多数の伽藍を有していたようですが、江戸初期の火災で境内のほぼ全てが焼け、この仏殿だけが運良く残ったとのこと。

正面。

下の屋根は裳階(もこし)という庇なので、2階建てではありません。また、軒下の組物を見比べても、裳階の下の組物は屋根の下のものよりシンプルな造りをしています。

裳階の下は3間四方ですが、上は1間四方。このような場合、裳階の上の柱間で規模を表すのが正解なので、この仏殿は桁行(正面)1間・梁間(側面)1間です。

壁面の扉と窓の枠は、釣り鐘のような形状をした火灯窓(かとうまど)。禅宗様なので壁板は縦向きに張られています。

柱からは木鼻が突き出ていますが、その上には板状の台輪木鼻が添えられています。これは禅宗様の意匠。

そしてこの仏殿の最大の特徴が軒裏。屋根にも裳階にも垂木がなく、板軒となっています。

板軒になっているおかげで、下から見上げたときにあっさりとした印象を受け、重苦しさのない素朴で軽快な趣となっています。

軒下では組物が桁を受けていますが、組物は柱間にも配置されています。柱間の組物を詰組(つめぐみ)といい、これは禅宗様建築の意匠です。

右後方。側面や背面には窓などはありません。柱はいずれも円柱です。

内部をのぞき込むと厨子(あるいは須弥壇?)がありました。

案内板によると内部の梁と大瓶束にも特徴があるらしいですが、扉の隙間からは確認できず。

伽藍については以上。

境内はお世辞にも充実しているとは言えず、重文の仏殿だけの一枚看板といった内容。とはいえ仏殿は非常に落ち着きのある素朴な優品で、歴史的にも価値のある物件です。

この日は久遠寺などの大寺院を何件かまわっていたからか、最恩寺の小ぢんまりとして調和のとれた仏殿は逆に新鮮で、見ていてとても癒されました。

以上、最恩寺でした。

(訪問日2020/03/20)

*1:南部町教育委員会の設置