今回は長野県岡谷市の小井川賀茂神社と小口賀茂神社について。

小井川賀茂神社

所在地:岡谷市加茂町3-6-8(地図)

小井川賀茂神社(おいかわ かも-)は加茂町(かもちょう)地区の住宅地に鎮座しています。

創建年は不明。上賀茂神社(京都市)を当地に勧請したのがはじまりで、当初は境内にある叶石という岩を寄り代としていたらしいです。沿革も不明ですが、歴代の領主や近隣の住人から篤く崇敬されました。近代は、日清戦争・日露戦争において当地の出征者がみな生還したため、県外からの参拝者も多かったようです。

境内

小井川賀茂神社の境内は南向き。入口は住宅地の生活道路に面しています。

右の社号標は「賀茂神社」。

旗竿と灯篭の奥には石造明神鳥居が立っています。額束が使われ、扁額はありません。

参道左手には稲荷社。

一間社流造、鉄板葺。

参道の途中には生活道路が通り、境内は道路で南北に分断されています。

道路をわたった先には二の鳥居。石造明神鳥居で、扁額は「賀茂神社」。

二の鳥居の右手前には手水舎。

切妻、銅板葺。

柱は几帳面取り角柱で、内に転びがついています。

虹梁は眉欠きが大きく繰り取られた形状。虹梁の上には台輪が通り、柱に禅宗様木鼻がついています。

柱上の組物は出三斗。

台輪の上の中備えは蟇股。

妻虹梁の上には笈形付き大瓶束があり、その奥に木連格子が張られています。笈形付き大瓶束と木連格子を組み合わせた意匠はめずらしいと思います。

破風板の拝みには、猪目懸魚をアレンジした懸魚が下がっています。鰭は唐草の意匠。

桁の木口は銅板でカバーされ、桁隠しはありません。

参道の先には拝殿(中央)と左右片拝殿が鎮座しています。

このように3棟の拝殿が横に並ぶ配置は諏訪地域でしばしば見られ、諏訪造(すわづくり)と呼ばれます。諏訪造の代表例は諏訪大社上社本宮(諏訪市)と諏訪大社下社の春宮・秋宮(下諏訪町)があります。岡谷市内においては、東堀正八幡宮(柴宮)がこの小井川賀茂神社と同規模の諏訪造となっています。

左右片拝殿の手前には、諏訪地域に特有の御柱が立てられています。当社の祭神はタケミナカタ(諏訪明神)ではありませんが、当地ではタケミナカタを祀っていない神社でも御柱を立てることが多々あります。

祭神は誉田別命と賀茂別雷命(上賀茂神社)。なお、隣接する銀座地区にある小口賀茂神社は下賀茂神社を勧請したものですが、当社との関連性は不明です。

中央の拝殿は、桁行3間・梁間2間、入母屋、正面千鳥破風付、向拝1間 軒唐破風付、銅板葺。

造営年不明。私の予想になりますが、江戸後期以降のものでしょう。文化財指定はないようです。

正面の千鳥破風。

破風板には懸魚が下がり、妻飾りに彫刻や妻虹梁が確認できます。懸魚は蕪懸魚に近い形状で、鰭は渦巻いた唐草の意匠。

千鳥破風と軒唐破風の鬼板には立ち葵の紋があります。

向拝は1間。

彫刻の部分には、保護のため金網がかかっています。

軒唐破風の兎毛通は鶴の彫刻。

鈴の影になってしまいましたが、虹梁中備えには竜の彫刻があります。竜の彫刻の上には妻虹梁がわたされていますが、妻飾りの意匠はありません。

向かって左の向拝柱。

几帳面取り角柱が使われ、正面には唐獅子、側面には象の木鼻があります。柱上は出三斗。

向拝柱の組物の上には板状の手挟があり、軒裏を受けています。

海老虹梁は波状の絵様が彫られ、大きく湾曲したシルエット。向拝側は虹梁の高さから出ていて、母屋側は頭貫の位置に取りついています。

母屋柱は面取り角柱。軸部は貫と長押で固められ、柱上に台輪が通っています。頭貫には象鼻。

柱上の組物は出三斗と平三斗。中備えは蟇股。

左側面(西面)。

側面は2間。柱間は、正面側面ともに格子戸です。

縁側は正面と両側面の計3面にまわされ、側面後方に脇障子が立てられています。欄干は擬宝珠付き。

内部は格天井が張られています。

中央の柱間には御幣とすだれがあり、「賀茂社」の扁額が掲げられています。左右の柱間には随神像。

拝殿向かって左側(西側)には片拝殿(右)*1がつながっています。

片拝殿(右)は、桁行2間・梁間2間、切妻、東面は向唐破風、銅板葺。

正面側面ともに2間で、正面は格子戸、側面には窓が設けられています。

縁側は切目縁が3面にまわされ、欄干は擬宝珠付き。側面の縁側には脇障子が立てられています。

柱は面取り角柱。貫、長押、台輪が使われ、頭貫には象鼻がついています。

柱上は出三斗と平三斗。中備えは蟇股。

外側(西側)の妻面。こちらは切妻となっています。

妻飾りは二重虹梁で、蟇股や大瓶束といった意匠があります。

破風板の拝みの懸魚は、蕪懸魚に若葉の意匠を取り入れたもの。

内側(東側)の妻面。こちらは唐破風になっています。

破風板の拝み懸魚(兎毛通)は、波に亀。

妻虹梁の上の彫刻は、結綿と唐草を組み合わせた意匠で、唐破風の棟木を受けています。

拝殿向かって右側(東側)には片拝殿(左)。

構造や細部意匠は、反対側にある片拝殿(右)を左右反転させただけのため割愛。

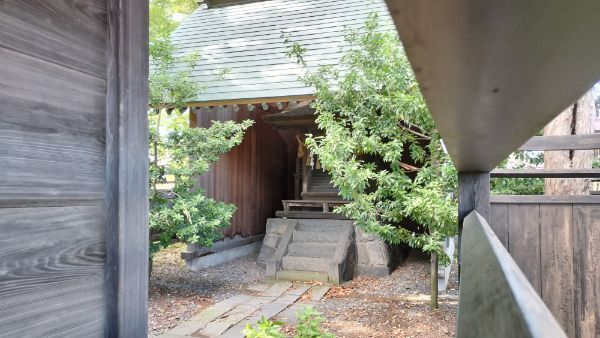

拝殿および左右片拝殿の後方には、板塀に囲われた本殿が鎮座しています。ただし、本殿には覆屋がかかり、見ることはできません。

本殿は境内案内板によると、一間社流造、こけら葺。

1764年に工匠・高木伝兵衛によって造営されたもの。その後、1776年に大隅流の柴宮長左衛門によって改修されたと考えられています。市指定有形文化財。

向拝や縁の下には、柴宮長左衛門(諏訪大社下社春宮を造営した工匠)の手がけた彫刻が配されているらしいですが、覆屋がかかっていて遠目に見ることさえできないのが惜しいです。

本殿東側には、当社の草創期の神体だったと伝わる叶石が西面しています。

叶石の手前には縄鳥居がかかっています。

ほか、本殿や叶石の周辺には石碑や境内社が並立していて、いずれも四隅に御柱が立てられています。

拝殿向かって左側、境内の西には社務所が東面しています。

社務所の左手前にある樹木は「小井川賀茂神社のハリギリ」で、市の天然記念物。

社務所の玄関部分にも、木鼻や兎毛通といった意匠が使われています。

以上、小井川賀茂神社でした。

小口賀茂神社

所在地:岡谷市銀座1-4-7(地図)

小口賀茂神社(おぐち かも-)は銀座(ぎんざ)地区の市街地に鎮座しています。

創建の年代は不明ですが、下賀茂神社(京都市)を当地に勧請したのがはじまりとのこと。創建後の沿革についても不明です。

境内

小口賀茂神社の境内は南向き。入口は、幹線道路と並行する生活道路に面しています。

参道の途中には石造明神鳥居。扁額はありません。

鳥居向かって左手前には手水舎。

切妻、銅板葺。

柱と桁との接続部に持ち送り材が使われているほか、目立った意匠はありません。

参道の先には拝殿。

参道左手の樹木は「小口賀茂神社のアオナシ」で、市の天然記念物。樹齢200年以上とのこと。

拝殿は、入母屋、向拝1間、銅板葺。

向かって右の向拝柱。

几帳面取り角柱が使われ、側面には木鼻。柱上は皿付きの出三斗。

虹梁は若葉の絵様が彫られ、中備えは宝尽くしの彫刻。

母屋柱は角柱。

正面には格子戸が入り、扁額は「賀茂神社」。

側面は2間で、柱間は横板壁。

縁側は切目縁が3面にまわされ、脇障子が立てられています。

破風板の拝み懸魚は、雲状の鰭がついています。入母屋破風には木連格子が張られています。

拝殿の後方には、覆屋のかかった本殿が鎮座しています。覆屋は切妻で千木が乗り、神明造のような外観。

本殿は、一間社流造、こけら葺。

本殿の細部意匠は、覆屋や樹木に阻まれて観察できず。

祭神は賀茂建角身命(下賀茂神社)。なお、当社から北へ400メートルほどの位置にある小井川賀茂神社は上賀茂神社を勧請したもので、一見すると上下で対になっているようにも思えますが、当社との関連性は不明です。

本殿のとなりには、境内社の石祠。

こちらも四周に御柱が立てられています。

以上、小口賀茂神社でした。

(訪問日2024/09/23)

*1:本殿の神座から見た場合、右側になる