この記事では、当ブログに頻出する寺社建築用語について簡単に説明いたします。

行別:あ / か / さ / た・な / は / ま・や・ら・わ

さ

桟唐戸

扉の一種。

桟(外枠)に板や格子をはめ込んだ構成となっており、板戸よりも軽量である。軸受けには、藁座という部材が使われる。

たいていは両開きだが、片開きのものもある。また、二つ折れや三つ折れの構造のものもある。

禅宗様および大仏様の意匠で、鎌倉時代に伝来した。基本的に寺院建築の意匠だが、時代が降ると神社建築でも使われるようになる。

三間一戸 / 三間三戸

門の規模をあらわす用語。

「三間」は、門の正面の柱間が3つあることを示す。「一戸」「三戸」は、通路になっている柱間の数を示す。

よって、三間一戸は3間のうち1間が通路、三間三戸は3間すべてが通路になる。

三間の門(楼門や八脚門)はほとんどが一戸で、三戸はあまり多くない。

三間社

「さんげんやしろ」とも読む。

母屋の正面が4本の柱で構成され、柱間が3つある本殿のこと。神社本殿の規模としては標準的で、一間社とならんで数が多い。

「三間社〇〇造」といったふうに社殿の規模と様式を表現する。

なお、ここで言う間(けん)は長さの単位ではなく、柱間の数を指している。

し

式内社 / 式内論社

平安時代の法典『延喜式』に記載された神社のことを式内社(延喜式内社)という。

式内社は神社にとって歴史と権威のあるステータスのため、社名にその旨を添えて「延喜式内 ○○神社」といったふうに示すことが多い。

式内社は時代によって衰微したり遷座したりしているものも多く、中には廃絶して具体的な場所が判らなくなったものも存在する。

式内社とは断定できないが、式内社の後継と推定(比定)される神社は、論社または式内論社と呼ばれる。論社が複数あったり、論社であるのに式内社を主張したりすることもめずらしくない。

式外社

『延喜式』(927年成立)に記載されていないが、その頃すでに確立されていた神社のこと。

式内社の選定には政治的な背景があったようで、朝廷との関係の薄い神社や、神仏習合の要素の強い神社は選定されていない。

寺号標

寺院の入口の近くにある、寺院名を刻んだ石碑や石柱のこと。

寺号(寺院名のこと)のほか、宗派、山号、院号や、札所などを併記したものが多い。

神社のものは、社号標と呼ばれる。

四天柱

仏堂や仏塔の内部に立てられる4本の円柱。

須弥壇を囲むように配置される。

蔀

「蔀戸」(しとみど)とも呼ぶ。

板に格子を張った建具。和様建築の意匠のひとつ。

上に跳ね上げて開き、吊り金具で固定する。腰の高さで上下に分割され、上半分だけを跳ね上げるものは半蔀(はじとみ)と呼ばれる。

鴟尾

古風な寺院建築に使われる棟飾りのひとつ。

訓読みすると「とびのお」で、魚をかたどったものらしい。

瓦とともに日本に伝来した。鬼瓦と同様に、魔除けや火防の意味合いもある。

社号標

神社の入口の近くにある、神社名を刻んだ石碑や石柱のこと。

社号(神社名のこと)のほか、旧社格を併記したり、式内社の場合はその旨を書いたりしたものが多い。戦後や明治初期に社号の改称があった神社では、改称前の社号標がそのまま残されていることがある。

寺院のものは、寺号標と呼ばれる。

重要文化財

有形文化財のうち、歴史的、芸術的、学術的に価値が高いとされるもの。文化財保護法に基づき、国(文部科学大臣)によって指定される。通称は重文(じゅうぶん)。

重要文化財のうち、とくに価値が高いものは国宝に指定される。

中には、県や市町村が各自の条例に基づいて「○○市指定重要文化財」といった名称で指定しているものもあり、国の指定した重要文化財と混同しないよう注意が要る。国の指定であることを強調するために「国指定重要文化財」(略称は国重文)と表記することがある。

撞木造

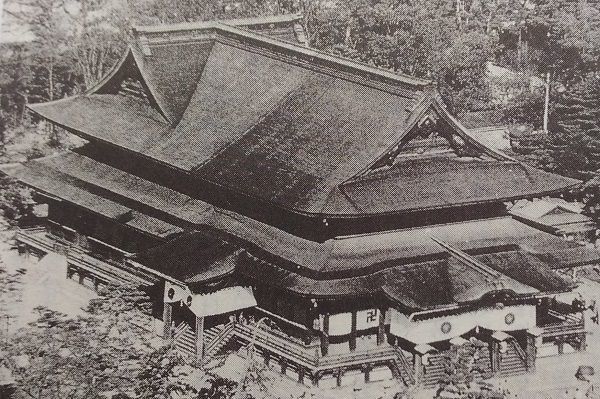

(善光寺本堂を上空から俯瞰した図*1 撮影年不明)

善光寺本堂の建築様式。

正面は妻入、背面は平入で、その2棟が一体化してT字型の大棟となっているのが特徴。撞木とは、鐘をたたく小槌のこと。

甲斐善光寺をはじめ、善光寺(長野市)と関連のある仏堂で採用される。

心御柱

神明造や大社造の本殿の中央に立てられる柱。

心柱

「しんちゅう」とも読む。

仏塔の中心を貫通する柱のこと。外部から見ることはできない。

高い塔になると1本の木材では長さと太さが足りないため、数本の材を継いで造る。

心柱は固定法や構造によって、さまざまな分類がある。たいていは礎石の上に据えて立てる方式だが、日光東照宮五重塔のように心柱を上層から吊り下げて浮かせた方式(懸垂式と呼ばれる)のものも少数ながら存在する。

神仏習合 / 神仏混淆

日本の在来の信仰(神道)と、大陸から伝わった仏教が習合し、ひとつの信仰となること。奈良時代にはじまり、明治時代に禁止された。

現代でも、寺院に鳥居が立っていたり、神社に仏塔(五重塔など)や鐘楼があったりするのは、神仏習合のなごりである。

当初、神道と仏教は区別され、丁未の乱では廃仏派(神道)と仏教派で争った。しかし奈良時代前半になると神社に神宮寺を造る動きが盛んになり、後期には寺院に鎮守社が造られるようになった。この時期はまだ神仏の区別がなされていたため、神仏習合と区別して「神仏混淆」と呼ぶことがある。

平安時代には、密教(天台宗と真言宗)や山岳信仰(修験道)も習合し、神道と仏教の境目があいまいになった。本地垂迹説が成立したのも、平安中期とされる。

明治元年には神仏判然令(神仏分離)で神仏習合が禁止された。とくに神社では仏具・仏像・仏堂が排除され、仏教は弾圧された(廃仏毀釈)。

神仏分離 / 神仏判然令

神仏分離は、境目があいまいになった神道と仏教を区別しようとする思想や運動のこと。

鎌倉時代にはすでに神仏分離の動きがあったようだが、江戸時代の国学や儒学の隆盛により、神仏分離の機運が高まっていった。

神仏判然令は、1868年(慶応四年・明治元年)に布告された一連の通達の総称。王政復古や神道の国教化を目的に、神仏習合を禁止した。

仏教の弾圧を目的としたものではなかったようだが、神仏判然令は廃仏毀釈運動を引き起こし、多くの寺院や仏像や仏堂が破壊された。

神明造

神社本殿の建築様式のひとつ。直線的な切妻屋根で、簡素な意匠が特徴。

各部材は白木で、屋根には千木と鰹木が乗り、棟を支える柱(棟持柱)が室外に立てられる。

大社造や住吉造とならび、原始的な建築様式とされる。神明造の代表例は伊勢神宮の本殿で、古来の形式を保って再建されつづけている。そのためか、明治以降の古式を重視した社殿は、神明造が採用されることが多い。

神明鳥居

鳥居の形式のひとつ。笠木がまっすぐな形状で、貫が柱の左右に突き出ないのが特徴。

神社の地図記号は、神明鳥居の形をしている。

神明という名称のとおり、伊勢神宮と関連のある神社で使われる傾向がある。伊勢神宮の神明鳥居は笠木の断面が五角形になっているが、省略して円形にしたものも多い。

す

縋破風

屋根から突き出した向拝の軒の側面に設けられる片持ちの破風のこと。

・参考:破風の意匠

住吉造

神社の建築様式。妻入の切妻で破風は直線的。間口2間、奥行き4間で内部は外陣と内陣に区切られている。

住吉大社本殿(大阪市)が著名で、その他の例は少ない。

諏訪造

中央に拝殿または幣拝殿、その両脇に左右片拝殿が並んだ様式。

諏訪大社をはじめ、諏訪地域の近辺でのみ見られる。

・参考:諏訪造 カテゴリーの記事一覧

せ

禅宗様

鎌倉時代中期に伝来した建築様式。唐様(からよう)とも。

大仏様とならぶ鎌倉新様式のひとつ。それまでの既存の様式(和様)にはない独特の意匠が多く、和様とくらべて繊細で装飾的。

代表的な意匠を挙げると、木鼻、詰組、扇垂木、桟唐戸、粽などがある。そのほかの特徴として、向拝と縁側を設けない傾向にある。

禅宗でない寺社にも採用され、神社本殿でも部分的に採用されることがめずらしくない。

そ

造営

仏堂や社殿を、建立したり再建したりすること。

「○○年造営」と書いた場合、竣工(完成)した年を示している。

・参考:建立 こんりゅう

外削ぎ

神社の屋根にある千木のうち、先端が垂直に削られたもののこと。また、そのような削り方のことを指して外削ぎと言う。男千木と呼ばれることもある。

・参考:鰹木と千木

*1:小林計一郎 著『善光寺史研究』2000年 信濃毎日新聞社 より引用